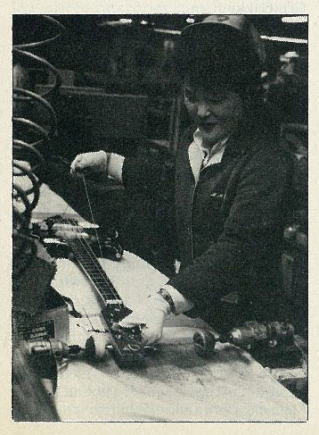

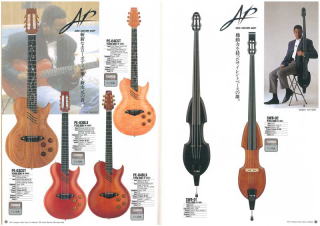

儅僣儌僋岺嬈姅幃夛幮

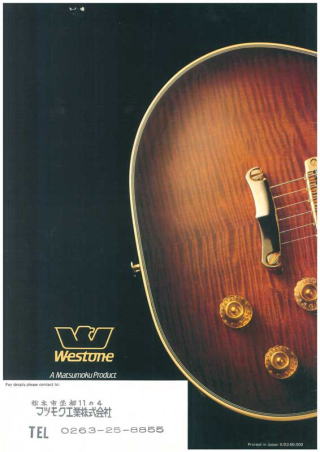

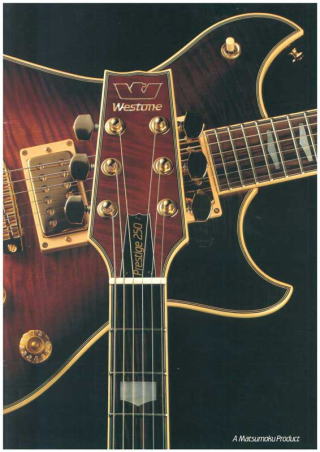

乮儈僔儞僉儍價僱僢僩惢憿儊乕僇乕偐傜僊僞乕儊乕僇乕傊乯

儅僣儌僋岺嬈姅幃夛幮

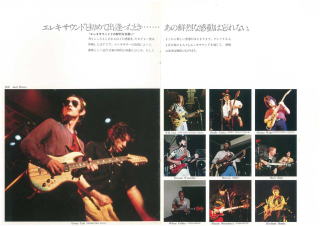

僄儗僉僊僞乕惗嶻24擭偺婳愓

乮儈僔儞僉儍價僱僢僩惢憿儊乕僇乕偐傜僊僞乕儊乕僇乕傊乯

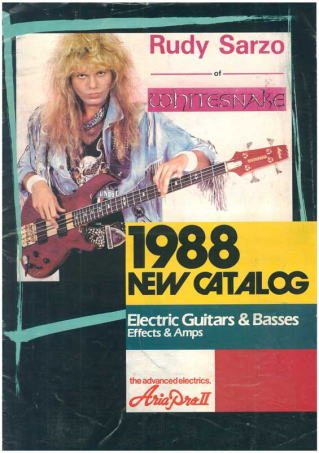

Matsumoku Industrial Co., Ltd.

Electric guitar production 24 years locus (From sewing machine cabinet maker to

guitar maker)

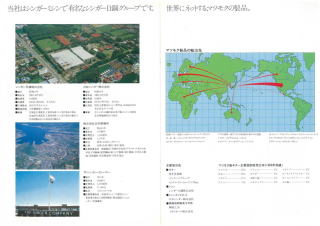

徏杮偱憂嬈偟丄1960擭戙傛傝攑嬈偡傞1987擭傑偱擔杮傪戙昞偡傞僊僞乕惢憿儊乕僇乕偲偟偰晉巑尫妝婍偲憃帏傪側偟偰偄偨儅僣儌僋丅

憂嬈傑傕側偔偐傜奜帒宯戝庤儈僔儞儊乕僇乕丄僔儞僈乕擔峾偺巕夛幮偲偟偰儈僔儞偺僉儍價僱僢僩偺愱栧岺応偱偁偭偨偑

僊僞乕惢憿儊乕僇乕傊揮恎偟偰偄偭偨偲偄偆楌巎傪帩偮丅丂

堦棳儊乕僇乕偺宯楍偲偟偰偦偺媄弍偲婯柾傪懚暘偵惗偐偟丄徏杮傪僊僞乕嶻抧偲偟偰桳柤偵偟偨偽偐傝偐抧尦偵屬梡傪惗傒弌偟偨岟愌偼戝偒偄丅

僊僞乕偺惗嶻偼幚幙24擭娫丄擔杮偺僄儗僉僊僞乕僽乕儉阾柧婜偐傜娭傢傝丄枺椡揑側儌僨儖丄悢乆偺柤婡傪憲傝弌偟偰偒偨丅

攑嬈偐傜30擭宱夁偟丄崱偲側偭偰偼偦偺楌巎傪孈傝婲偙偡帠偑擄偟偄偺偱偡偑丄巆偝傟偨帒椏偲丄傢偢偐偺娭學幰偺曽乆偺徹尵丄偦偟偰偦偺婳愓傪偙偙偵傑偲傔偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅

徏杮栘岺姅幃夛幮乮1951-1987乯

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

1950擭戙丄嶳偵埻傑傟偰偄傞挿栰導偼椦嬈偑惙傫偱丄姡憞偟偨搚抧暱傕偁傝栘岺嶻嬈偑塰偊偰偍傝丄徏杮巗撪偵偼戝彫偝傑偞傑側栘岺娭楢偺夛幮偑偁偭偨丅

偦偺堦偮偵怣廈栘岺偲偄偆戝庤壠嬶惢憿儊乕僇乕偑徏杮巗弽偵偁偭偨丅愴屻娫傕側偄崰偼恑挀孯梡偺惍棟抃恲側偳傪嶌偭偰偄偨偦偆偩丅偦偙偺岺応挿偩偭偨捤揷棦枻巵偑丄壩嵭偵傛傞堷愑偱戅幮偟丄摉帪偺徏杮巗塰挰偵嫽偟偨偺偑徏杮栘岺姅幃夛幮偩偭偨丅

乮摨擭丄徏杮栘岺偱偺僊僞乕惢憿偺戞堦恖幰偲側傞尨嶳懃彑巵偑21嵨偱壠嬶怑恖偲偟偰擖幮偡傞乯

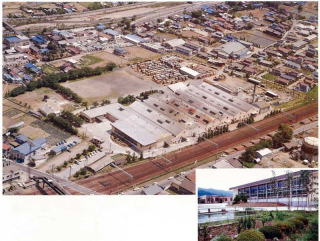

1950擭戙丂塰挰帪戙偺徏杮栘岺偺揾憰岺応丅

1950擭戙丂塰挰帪戙偺徏杮栘岺偺揾憰岺応丅

丂傎偳側偔偟偰傾儊儕僇SINGER幮偺儈僔儞僥乕僽儖丄僉儍價僱僢僩傪惢憿偡傞傛偆偵側傝丄1960擭偵偼僔儞僈乕幮偲擔杮惢峾強偺崌曎夛幮丄僔儞僈乕擔峾偺100%巕夛幮偲偟偰徏杮巗暲桍偵徏杮巗偺桿抳偱岺応傪寶愝丄堏揮偡傞丅

晘抧柺愊40,000噓丄寶暔14,000噓丄栘嵽偺揤慠姡憞応丄3婡偺恖岺姡憞愝旛丄400戜偺栘岺婡夿丅1300倣偺帺摦僐儞儀傾乕傪屩傞戝婯柾側岺応偩偭偨丅丂恊夛幮偐傜怴偟偄幮挿傪寎偊捤揷巵偼忢柋偲側傞丅

乮1963擭偵旤弍戝妛懖偺椦怣廐巵偑擖幮丄儈僔儞僉儍價僱僢僩偺僨僓僀儞偵廬帠乯

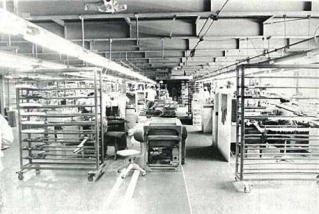

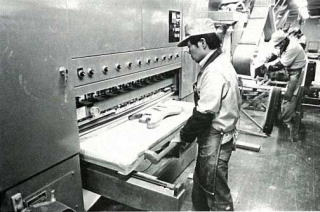

仾1960擭丂怴抸堏揮偟偨帪偺婰擮幨恀丅丂丂丂丂丂丂丂丂丂仾1975擭偺岺応慡宨

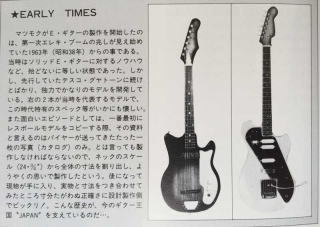

僊僞乕惢憿偺偼偠傑傝偼丄1963擭傑偩僄儗僉僊僞乕惗嶻偑巒傑偭偨偽偐傝偺晉巑尫妝婍惢憿偺墶撪愱柋乮摉帪乯偑昿敪偡傞揾憰僋儔僢僋偺憡択偵丄抦傝崌偄偺昐悾巵傪恞偹偨偲偙傠偐傜巒傑傞丅乮徻嵶偼僼僕僎儞憂惉婜仌尨嶳僊僞乕惢嶌強傪嶲徠乯仺僼僕僎儞憂惉婜丂丂尨嶳僊僞乕惢嶌強

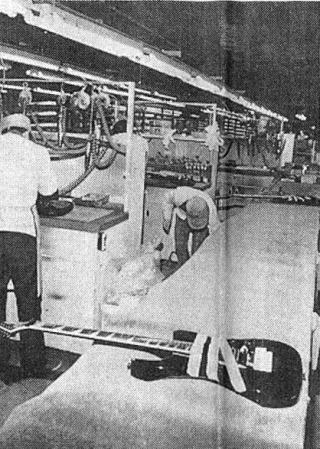

晉巑尫妝婍偺墶撪愱柋偐傜栘嵽偺姡憞偺怽偟擖傟傪偝傟偨偺偼捤揷忢柋偱丄姡憞偐傜儃僨傿丄僱僢僋慡偰偺壛岺惢憿傑偱傪堷偒庴偗傞偙偲偵側偭偨丅乮偦偺帪偺彜択偺惾偵丄摉帪惢憿偺愑擟幰偩偭偨尨嶳巵傕幮挿幒偵屇偽傟偰丄僊僞乕偺壛岺偑偱偒傞偐偳偆偐敾抐傪媮傔傜傟偨偦偆偱偁傞丅偦偺帪偼偁傑傝偄偄曉帠偼偟側偐偭偨偦偆偱偁傞乯

幚偼徏杮栘岺傕僔儞僈乕偺僉儍價僱僢僩惢憿偺巇帠偑惢憿僐僗僩偺埨偄懠崙傊堏偭偰偟傑偭偨僞僀儈儞僌偩偭偨偨傔丄偦傟偼搉傝偵慏偺怽偟擖傟偩偭偨丅

徏杮栘岺偼堏揮怴抸偟偨偽偐傝偺戝偒側岺応偱丄摉帪偐傜棫攈側岺嶌婡夿丄姡憞愝旛傪旛偊偰偍傝丄偦傟偼嵟弶偐傜僊僞乕偺栘岺偵娭偡傞慡偰偺惢憿愝旛偲媄弍傪寭偹旛偊偰偄偨偙偲傪堄枴偡傞丅

僊僞乕偺惗嶻偑巒傑傞偲丄晉巑尫妝婍偐傜偺僊僞乕栘晹OEM惢憿埶棅偼丄寧500杮丄1000杮丄2000杮偲憹偊偰偄偒丄晉巑尫妝婍偺嶰懞幮挿偼偝傜側傞憹嶻傪怽偟擖傟傞傕丄憗愳廳栶偼僼僕僎儞偺巇帠偼3000杮埲忋偼傗傜側偄傛偆巜帵傪偟偨丅偦傟偵偼棟桼偑偁偭偨丅

奜帒宯偺夛幮偱丄堦棳戝妛弌恎偺恖娫偑懡偔嵼愋偟丄恖堳傕朙晉側徏杮栘岺偼丄偡偖偝傑壓惪偗偩偗偱偼側偔帺幮儖乕僩偺奐戱丄惢憿偵拝庤偟丄價僋僞乕丄僐儘儉價傾側偳偺崙撪岦偗丄偦偺懠奀奜僶僀儎乕偲偺庢堷偑惙傫偵側傞丅

1960擭戙偺OEM傪偟偨僶僀儎乕僘僽儔儞僪偼崱偺偲偙傠晄柧偱偡偑丄阾柧婜偺僺僢僋傾僢僾偼尦傾儝僀壒攇乮僥僗僐乯偺媄弍幰偩偭偨旸揷巵偑憂嬈偟偨僺僢僋傾僢僾惢憿儊乕僇乕偺孾梲丄屻偵僑僩乕側偳丅嬥懏晹昳偼怣墇昬梿側偳偑惢憿偟偨丅

1964擭丄戞堦師僄儗僉僽乕儉偵傛傝惗嶻検偑憹偊傞丅丂僌儎僩乕儞偺徏栘幮挿偺徯夘偱峳堜巎榊巵偑夛幮偵朘傟丄峳堜杅堈偺Aria惢憿偲桝弌偑巒傑傞丅傑偨丄杅堈彜偲偟偰憗偔偐傜僊僞乕嬈奅傪抦傞峳堜巵傛傝奀奜偐傜帩偭偰偒偨悢懡偔偺僒儞僾儖僊僞乕偺採嫙傪庴偗傞丅

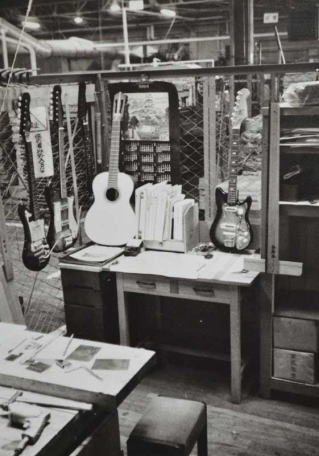

1964擭偺幨恀丅岺柋偺堦妏偵愝偗傜傟偨帋嶌愱梡僗儁乕僗丅

1964擭偺幨恀丅岺柋偺堦妏偵愝偗傜傟偨帋嶌愱梡僗儁乕僗丅

1965擭丄擔杮偱偼戞堦師僄儗僉僽乕儉偑捀揰傪寎偊丄偦偺攇偵忔傝僄儗僉僊僞乕惗嶻偼岲挷偲側偭偨丅

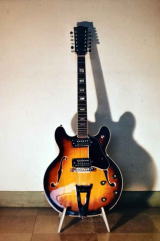

傑偨丄僜儕僢僪僊僞乕丒僽乕儉偺偝側偐偵峳堜杅堈偺峳堜巎榊巵偑帩偪崬傫偱偒偨僙儈傾僐乕僗僥傿僢僋丒僊僞乕偺惗嶻偵傕偄偪憗偔拝庤乮僙儈傾僐偲偄偭偰傕峔憿偼僼儖傾僐峔憿偱偁偭偨偼偢偩偑乯丂

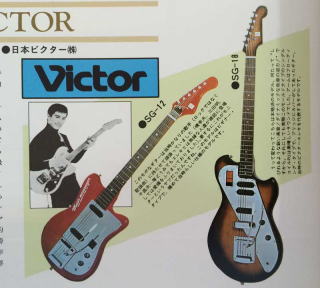

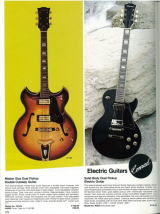

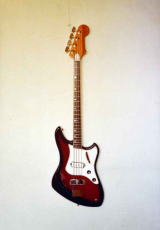

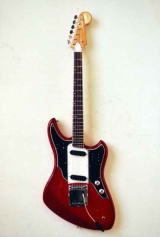

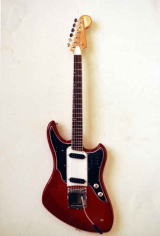

1966擭嶨帍價僋僞乕丄僐儘儉價傾偺僊僞乕

1966擭嶨帍價僋僞乕丄僐儘儉價傾偺僊僞乕

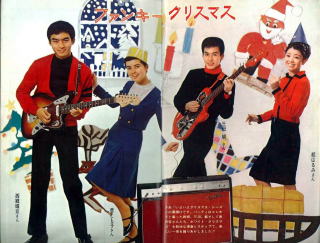

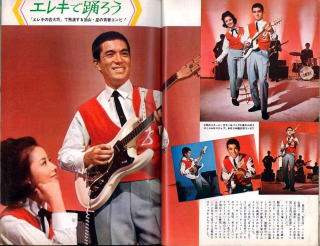

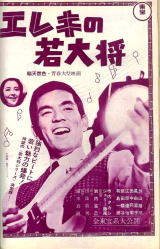

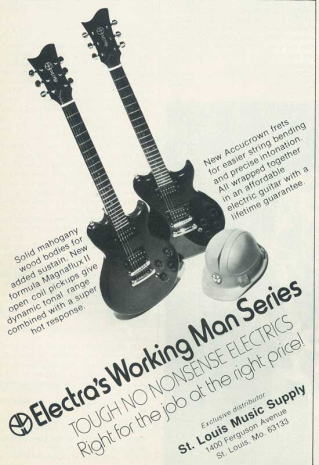

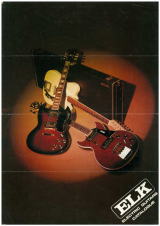

僄儗僉僽乕儉偺戙柤帉僄儗僉偺庒戝彨

僄儗僉僽乕儉偺戙柤帉僄儗僉偺庒戝彨

1966擭丄11寧偺懌棙嫵堢埾堳夛偺僄儗僉捛曻塣摦傪偒偭偐偗偵擔杮拞偑僄儗僉嬛巭偺婡塣偑崅傑傝丄僄儗僉僽乕儉偑媫懍偵廔懅丅偦偺塭嬁偱僜儕僢僪僊僞乕偺斕攧偑媫棊丅擔杮偺僊僞乕儊乕僇乕偵埫塤偑棫偪崬傔傞丅

戙傢傝偵價乕僩儖僘偺僽乕儉偵堏峴偟丄僜儕僢僪僊僞乕偺戙傢傝偵價乕僩儖僘偑巊梡偟偰偄偨僞僀僾偺儂儘僂儃僨傿偺僙儈傾僐僞僀僾僊僞乕偑攧傟巒傔傞丅丂Aria Diamond僽儔儞僪偺僙儈傾僐僞僀僾岲挷偵側傞乮1202T丄1302T側偳乯丂場傒偵Aria偺彜昗傪壨崌妝婍偑強桳偟偰偄偨偨傔僽儔儞僪柤傪Arai Diamond偵曄峏丅

奺幮偑嬯偟偄宱塩傪嫮偄傜傟搢嶻傕憡師偖拞丄僙儈傾僐僞僀僾偺惗嶻偵傛傝僊僞乕晹栧偱偺僟儊乕僕傪偟偺偖偙偲偑偱偒偨丅

1967擭丄GS僽乕儉偑偍偙傝僜儕僢僪僊僞乕偐傜庡幉傪僙儈傾僐僞僀僾偵丅丂摨擭丄晉巑尫妝婍偼儅僣儌僋嬤偔偺暯揷偵怴岺応傪寶愝丅

1968擭丄僼僅乕僋僊僞乕偺惗嶻偲桝弌傕偼偠傑傞丅丂摨擭丄晉巑尫妝婍偺Greco偺崙撪斕攧巒傑傞丅

1969擭丄慻棫岺応偲帠柋強傪怴抸丅Epiphone僼僅乕僋僊僞乕惢憿偼偠傑傞丅丂楯摥塹惗娗棟桪廏岺応偲偟偰昞彶偝傟傞丅

1970擭丄GS僽乕儉偺廔鄟丅斀愴塣摦偐傜偍偙偭偨僼僅乕僋僜儞僌偑僽乕儉偲側傝丄僼僅乕僋僊僞乕偑巗応傪惾姫偟儅僣儌僋傕僼僅乕僋僊僞乕惗嶻偑庡棳偲側傞丅

摨帪婜丄峳堜杅堈傪拞怱偵擔杮僊僽僜儞偺僄乕僕僃儞僩傪庢摼丄懄崗儅僣儌僋偱偺僊僽僜儞宯僐僺乕儌僨儖偼惗嶻拞巭偲側傞丅

摨偠偔1970擭傛傝傾儊儕僇杮崙偱惗嶻拞巭偟偨Epiphone偺僄儗僉僊僞乕偺杮奿揑偵惗嶻偼偠傑傞丅埲崀僇僕僲丄儕價僄儔丄僔僃儔僩儞丄僂傿儖僔儍乕側偳丅慡偰偺儌僨儖傪惗嶻偡傞偙偲偵側傞丅

僊僞乕偺捈愙杅堈傪奐巒丅僊僞乕晹栧偺攧傝忋偘偑46亾偲側傞丅

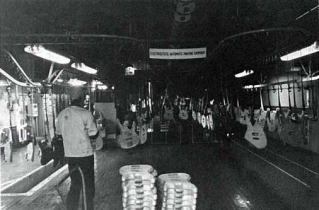

1971擭丄儅僣儌僋岺嬈姅幃夛幮偵幮柤曄峏丅丂儈僔儞僉儍價僱僢僩惗嶻尭彮丄僊僞乕晹栧攧傝忋偘52亾偵丅

1970擭戙偵擖傝奀奜偺儘僢僋傾乕僥傿僗僩偑師乆偲棃擔丅傑偨儎儅僴偺億僾僐儞丄恄揷彜夛偺A-Rock側偳偺僀儀儞僩偵傛傝崙撪偺庒幰偺儘僢僋僔乕儞偑惙傝忋偑偭偨偙偲偵傛傝僐僺乕僊僞乕偺廀梫偑崅傑傞丅

嵞傃僄儗僉僊僞乕偺廀梫偑憹偊丄晉巑尫妝婍乮恄揷彜夛乯偺僌儗僐偺儗僗億乕儖乮EG儌僨儖乯偺惢憿傪埾戸偝傟傞丅

嵟弶婜EG

嵟弶婜EG

乮戝榓巵乮1972擭擖幮丄慻棫丄婇夋丄屻偵傾儕傾偺婇夋乯偵傛傞偲丄僌儗僐偑媫偵攧傟巒傔偨偲偒丄嵟弶偩偗偼恄揷彜夛偺巜帵偱僌儗僐偺僙僢僩僱僢僋偲偐傾乕僠偺偮偔僊僞乕偼儅僣儌僋偱傗偭偰偄偨偦偆偩丅晉巑尫妝婍傕惢憿儔僀儞偺僉儍僷僔僥傿偑偄偭傁偄偱丄惗嶻儔僀儞偑3杮偁傞儅僣儌僋偺傎偆偑媫憹偟偨廀梫偵偙偨偊傞惗嶻擻椡偑偁偭偨偐傜偩偭偨偲偺偙偲乯

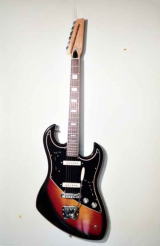

偝傜偵1970擭戙敿偽偼僌儗僐偺僼僃儞僟乕宯僐僺乕偺惢憿埾戸傕惙傫偵側傞乮僨僞僢僠儍僽儖宯偺儌僨儖偵偼僕儑僀儞僩僾儗乕僩偵MATSUMOKU偲擖傞乯

1970擭戙偼丄奀奜僽儔儞僪偺僄儗僉僊僞乕惗嶻傕惙傫偵側傞丅

**********************************************************************************************

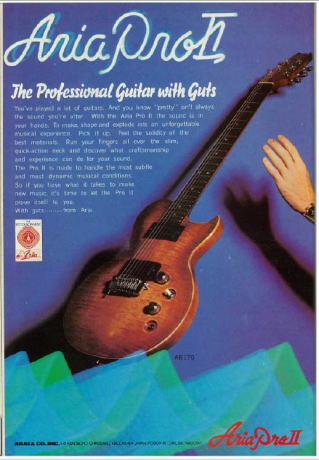

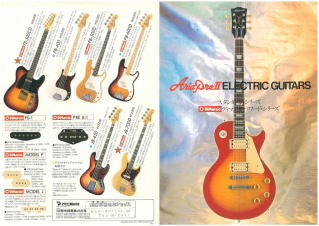

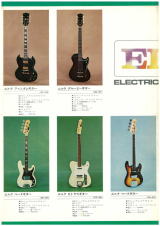

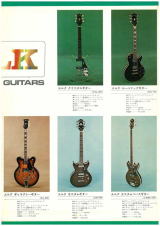

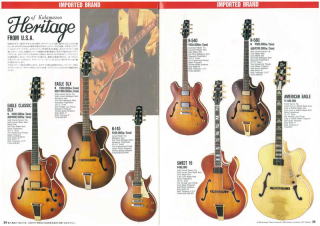

乮儅僣儌僋偱惗嶻偟偨僽儔儞僪偵偮偄偰乯Matsumoku made guitar brands.

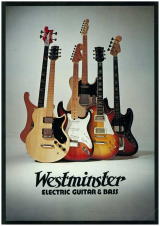

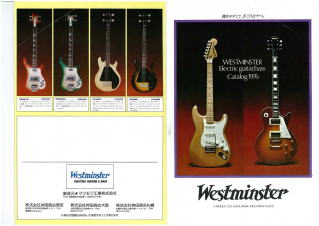

Conrad丄Unicode丄Ventura丄Lyle丄Shaftesbury丄Westbury丄Epiphone丄Greco丄Electra丄Vantage丄Vox丄Hondo2丄Skylark丄Crestwood丄Alvarez Yairi丄ELK丄Aria丄Aria Diamond丄Arai Diamond 丄Ariapro2丄Westminster丄Azusa丄

Fantom丄Frister丄Pearl丄Franpton丄Fernandes丂etc.丂攑嬈偡傞傑偱偵30埲忋偺僽儔儞僪傪惢憿丅

桝弌娭學偱偼St. Louis music丄Westbury丄FCN丄Mayer丄ENGRO丄Active Music偲偺庢堷偑嵟屻傑偱巆偭偨丅

**********************************************************************************************

1972擭丄僼僅乕僋僊僞乕傪拞怱偵僊僞乕攧傝忋偘偑70亾偵側傞丅丂戞2師僄儗僉僽乕儉偑巒傑傞丅

1973擭丄Victor偺揹巕僆儖僈儞乮價僋僩儘儞乯偺惢憿巒傑傞丅摨擭嵟崅攧忋妟26壄墌傪払惉丅

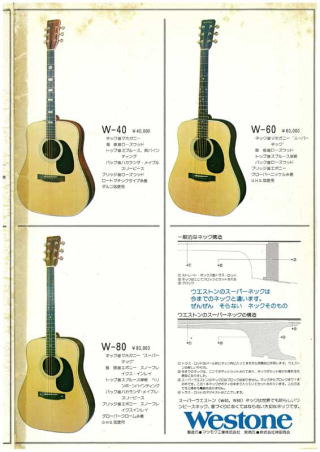

1974擭丄丂Epiphone僽儔儞僪僄儗僉僊僞乕偺拲暥偑僺乕僋偵丅帺幮僽儔儞僪偺僼僅乕僋僊僞乕乮Westone乯巒傑傞丅奐敪偵偼僄儖僋偺惸摗擟峅巵偐傜傾僪僶僀僗傪庴偗惢憿丅斕攧幰偼恄揷彜夛偱庡偵娵堜傪拞怱偵斕攧偝傟偨丅丂僊僞乕攧傝忋偘74亾偵丅

僌儗僐偲僂僄僗僩儞堦弿偺僇僞儘僌

僌儗僐偲僂僄僗僩儞堦弿偺僇僞儘僌

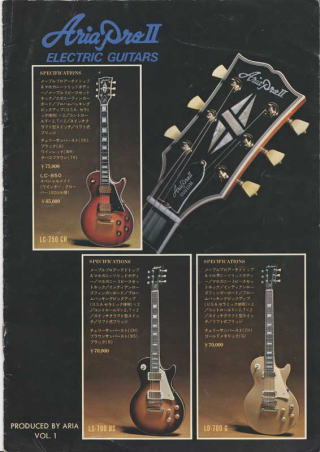

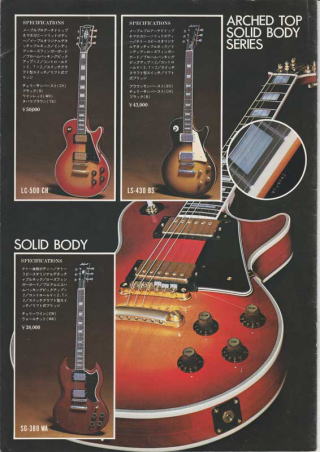

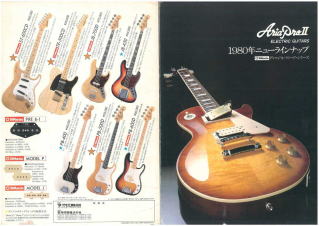

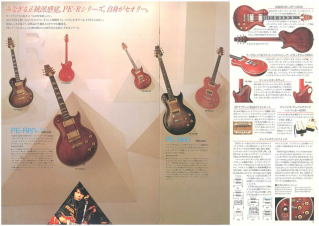

1975擭偵偼峳堜杅堈偲偺娭學偑偝傜偵嫮偔側傝丄儅僣儌僋傪戙昞偡傞僽儔儞僪偲側傞AriaPro2偺惢憿偑巒傑傝僐僺乕儌僨儖偱戞2師僄儗僉僽乕儉傪捛悘丅儅僣儌僋乮峳堜杅堈乯偺傾儕傾僾儘2丄晉巑尫妝婍乮恄揷彜夛乯偺僌儗僐偲偺2戝僽儔儞僪偑擔杮崙撪偺僊僞乕嬈奅傪尅堷偟偰偄偭偨丅丂恄揷彜夛偲偼僼僅乕僋僊僞乕偺Westone傪擔杮崙撪岦偗偵棫偪忋偘傞丅恄揷彜夛偲偼偝傜偵僄儗僉僊僞乕偺僄儞僩儕乕儌僨儖偺僽儔儞僪Westminster傪棫偪忋偘傞丅

Epiphone拲暥偑寖尭丅丂儅僣儌僋Westone庡嵜I Love Country僐儞僒乕僩奐嵜丅

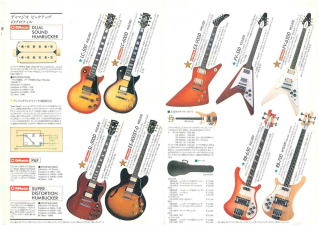

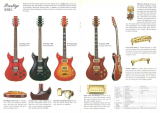

1975擭AriaPro嘦僇僞儘僌丂Vol.1

1975擭AriaPro嘦僇僞儘僌丂Vol.1

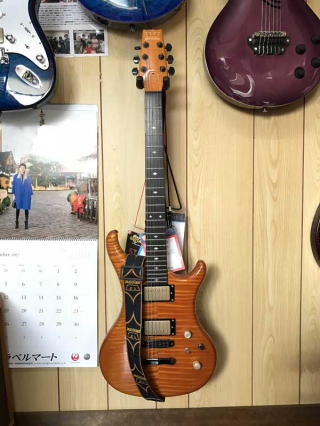

偦偺懠崙撪OEM僽儔儞僪僇僞儘僌

1976擭丄僄儗僉僊僞乕偺桝弌偑岲挷偵丅僊僞乕攧傝忋偘88亾偵丅

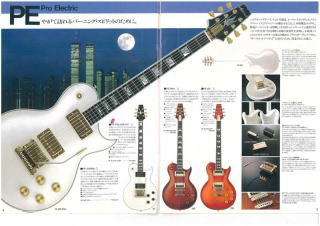

1977擭偵偼丄尰嵼傕柤婍偲偟偰柤崅偄PE-1500偑惗傑傟傞丅偙偺寍弍揑偱妚怴揑側僨僓僀儞偼椦怣廐巵偑堦恖偱僨僓僀儞丄愝寁丄惢嶌傑偱傪峴偭偨丄悽奅偵捠梡偡傞僆儕僕僫儖僨僓僀儞偺僊僞乕偩偭偨丅丂偟偐偟椦巵偼丄偙傟傑偱峴偭偰偒偨僐僺乕儌僨儖傪嶌傞偙偲傊偺暜傝偲僆儕僕僫儖偱彑晧偟偨偄偲偄偆巚偄偐傜摨擭戅幮丅撈棫偡傞丅乮PE偺僨僓僀儞巊梡尃偼桳偡傞乯

揱愢偺柤婡丂PE-1500丂検嶻壔偼偼儅僣儌僋偺媄弍椡柍偔偟偰偼偱偒側偄傕偺偩偭偨丅

摉帪偺巗応偵偍偄偰懠偵椶傪尒側偄僋儔僔僇儖偝偲儌僟儞傪梈崌丄愻楙偝傟偨僨僓僀儞傪揨偭偰偄偨PE-1500偼丄惢憿僐僗僩傕幚嵺偵偼傕偭偲偐偐偭偰偄偨偑丄掕壙偼摉帪偺僜儕僢僪偱偼嵟崅僋儔僗偺15枩墌乮杮懱\135,000働乕僗\15,000乯偲偄偆愝掕偱丄ARIA偺婇夋塩嬈僒僀僪偼丄奼斕偺偨傔偵僗儁僢僋傪壓偘偨僶儕僄乕僔儑儞丒儌僨儖偺PE-1000丄PE-800丄PE-600傪搳擖丅榖戣偯偔傝偺偨傔偵栘慮偺岺朳偱幗揾傝巇忋偘傪巤偟偨PE-1000U傕敪攧丅

PE-1000U偼摉帪惢憿晹挿偩偭偨屆壠巵偺弌恎抧偺撧椙堜偺幗婍岺朳偵偰揾憰偝傟偨丅

帾奊傪巤偟偨NAMM僔儑僂丒儌僨儖側偳傕榖戣偯偔傝偺偨傔偵惢嶌偝傟偨丅屻擭偺嬥偺帾奊儌僨儖埲慜偵崟偺帾奊偺傕偺偑偁偭偨偦偆偩丅丂

儅僣儌僋埲奜偺僊僞乕儊乕僇乕奺幮傕摉帪怴恑婥塻偺傾儗儞價僢僋傗B.C.Rich傪僀儊乕僕偟偨僆儕僕僫儖僨僓僀儞偺僗儖乕僱僢僋丒儌僨儖偑儔僀儞僫僢僾偝傟偨偺偑1977擭偐傜偩偭偨偑丄偙傟偼1977擭偵僊僽僜儞幮偐傜晉巑尫妝婍偑慽徸傪庴偗偨偲偝傟傞擭偱傕偁傝丄奺幮憗媫偵僐僺乕儌僨儖偐傜偺扙媝偑敆傜傟偰偄偨偐傜偩偲悇應偝傟傞丅

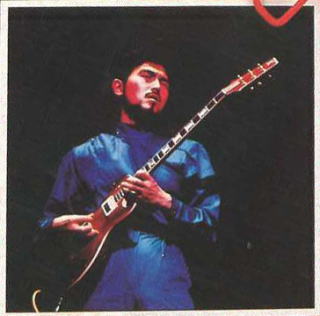

PE偼崙撪偱偼摉帪庒庤恖婥偺傾乕僥傿僗僩丄徏尨惓庽傗搉曈崄捗旤傊偺僊僞乕採嫙偲僼僅儘乕傪偼偠傔擣抦搙偑傾僢僾丅恖婥傪摼傞丅

場傒偵丄PE1500傪堦斣嵟弶偵搉偟偨僊僞儕僗僩偼BOWWOW偺嶳杮嫳巌巵偩偭偨偲偺偙偲偱偁傞乮戝榓巵択乯

*******************************************************************************************

乮摉帪BOWWOW偩偭偨嶳杮嫳巌巵偵偦偺PE1500偺偙偲傪偍暦偒偟偰傒傑偟偨乯

傾儕傾偺PE丄偼偄妋偐偵帩偭偰偄傑偟偨丅

儗僐乕僨傿儞僌偱偼巊偭偰偼偄傑偣傫偑丄偦傟傪巊偭偰丄奀奜岦偗偺壗偐偺CM嶣塭傪偟偨偺傪妎偊偰偄傑偡丅

巆擮側偑傜偦偺僊僞乕偼崱庤尦偵偼偁傝傑偣傫丅

儘儞僪儞偵廧傫偱偄偨崰偵丄擔杮偺帠柋強偺憅屔偐傜僊僞乕丄傾儞僾丄僄僼僃僋僞乕傪壗戜偐搻傑傟偰偟傑偭偨偙偲偑偁偭偰丄偍偦傜偔偦偺帪偺堦杮偱偼側偄偐偲巚偄傑偡丅

壠嬶挷偺巇忋偘偑偲偰傕挌擩偱旤偟偔丄怗傟偰偄傞偩偗偱婥帩偪偺偄偄僒儔僢偲偟偨姶怗傕妎偊偰偄傑偡丅

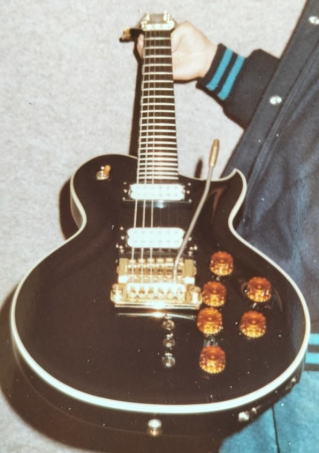

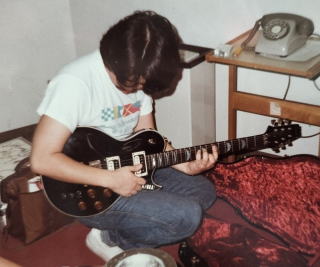

嵍壓偑偦偺PE1500丂嶳杮嫳巌巵採嫙

嵍壓偑偦偺PE1500丂嶳杮嫳巌巵採嫙

偦偆偄偊偽丄杔偑崅1偺崰偵嵟弶偵攦偭偨怴昳偺僄儗僉僊僞乕偼傾儕傾偺儗僗億乕儖丅

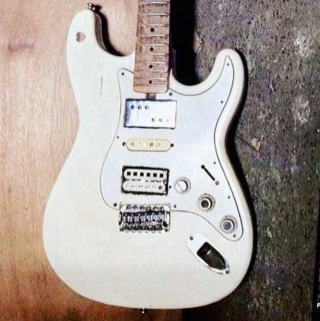

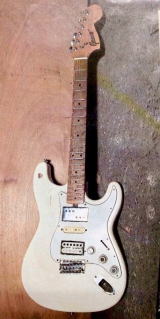

偦偺屻偵攦偭偨僌儗僐偺僗僩儔僩偼丄僱僢僋偐偳偙偐偵儅僣儌僋偲偟偭偐傝彂偄偰偁偭偨婰壇偑偁傝傑偡丅

僌儗僐偺僗僩儔僩偼丄1973擭偔傜偄偵攦偭偨偼偢丅

偦傟傪帺暘偱夵憿偟偰丄悽奅弶偺HSH僗僩儔僩偵偟偨偺偼杔偱偡(徫)

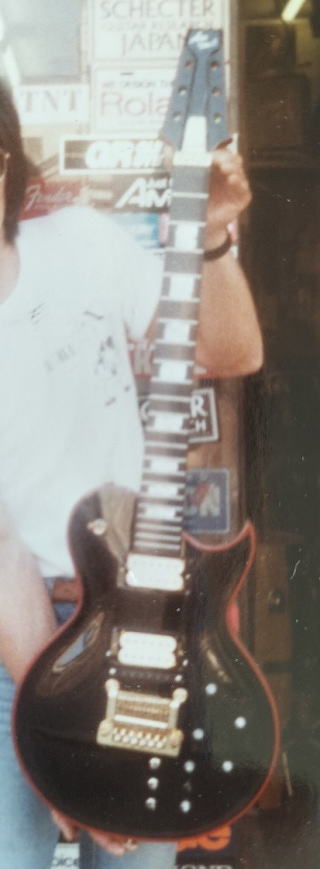

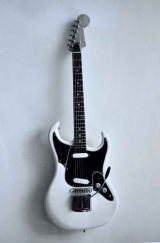

嵟弶婜僌儗僐乮僌僱僐乯偺僗僩儔僩丅EG偺P.U.偑搵嵹偝傟偰偄傞丅

嵟弶婜僌儗僐乮僌僱僐乯偺僗僩儔僩丅EG偺P.U.偑搵嵹偝傟偰偄傞丅

https://m.youtube.com/watch?v=dLbM9pj4w3k

偙偺幨恀偼HSH偱偡偑丄壒偼傑偩夵憿慜丄傕偟偐偟偨傜儕傾偩偗傪僴儉偵偟偨帪偔傜偄偐傕偱偡丅

丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂Kyoji

********************************************************************************************

1978擭丄墌崅乮侾僪儖175墌乯偵傛傝桝弌岦偗攧忋僟僂儞丅丂

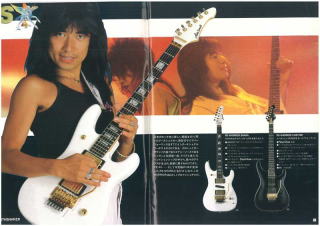

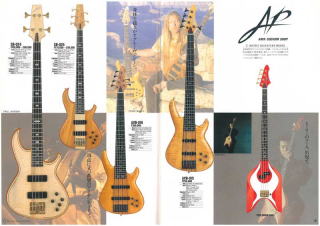

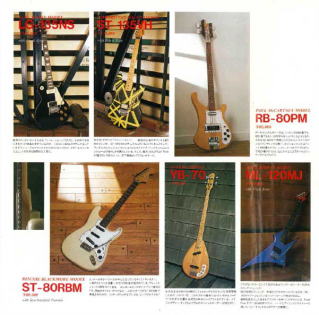

儅僣儌僋偲傾儕傾偺婇夋偵傛偭偰僨僓僀儞偝傟偨丄摨偠偔柤婍偺SB-1000傗丄SH側偳偺屄惈揑側儌僨儖偑抋惗丅

摉帪傾儊儕僇丄儓乕儘僢僷偵傕斕攧偝傟偨PE丄SB偺斕攧壙奿偼PE偑亹1500慜屻丄SB亹1200偩偭偨丅僊僽僜儞偺儗僗億乕儖偑亹1000掱搙丄儀乕僗偱亹1000傪挻偊傞偺偼傾儗儞價僢僋偔傜偄偩偭偨偲偄偆丅

奀奜岦偗PE乮AR170)

奀奜岦偗PE乮AR170)

曐徹彂

曐徹彂

1979擭丄晄宨婥偲墌崅偺桱偒栚偵憳偄偝傜偵僊僞乕偺攧忋偑戝暆偵僟僂儞偡傞丅偡偱偵僊僞乕惗嶻偺妱崌偑90亾傪挻偊偰偄偨偨傔偵嬯愴丅丂廂塿夵慞懡妏壔偺偨傔暓抎偺惢憿巒傔傞丅丂

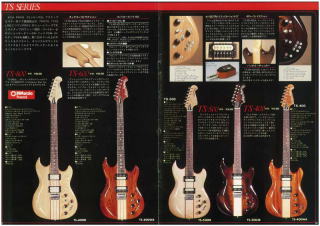

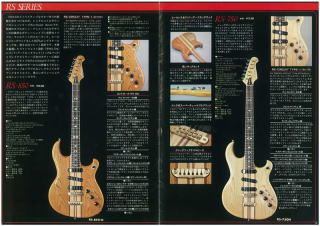

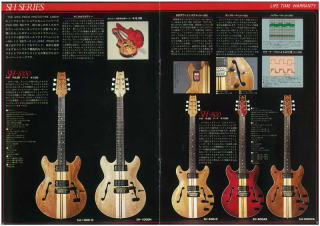

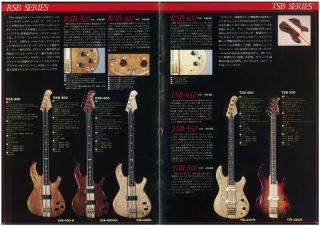

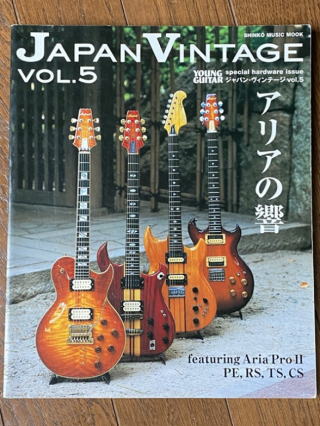

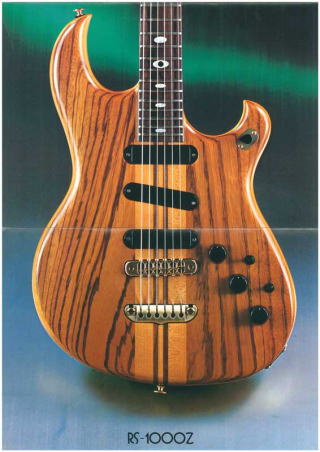

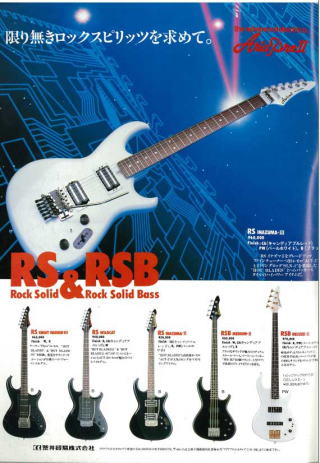

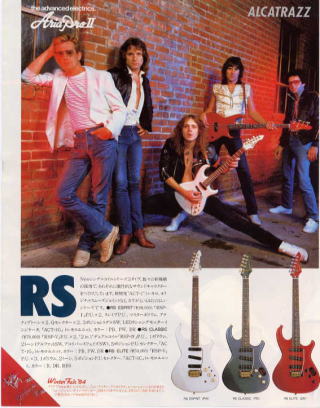

僊僞乕偱偼偝傜側傞AriaPro2僆儕僕僫儖儌僨儖偑搊応偟拲栚傪廤傔傞乮1979乣1981偵偐偗偰RS丄TS丄CS丄NK丄ST側偳乯

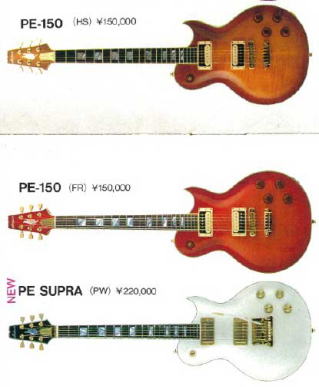

1979擭丂AriaPro嘦僇僞儘僌Vol.11傛傝

1979擭丂AriaPro嘦僇僞儘僌Vol.11傛傝

TS偼庤偵擖傝傗偡偄壙奿懷偱崅媺婡忳傝偺嬅偭偨巇條偱戝僸僢僩偟偨丅偦偺懠奺儌僨儖偺忋埵婡庬偵偼僨傿儅僕僆偑搵嵹偝傟丄僨傿儅僕僆偺斕攧偵傕堦栶攦偭偨丅

CS350偼巇帠偑柍偐偭偨摿偺嬯擏偺嶔偱弌偟偨掅壙奿懷偺僆儕僕僫儖儌僨儖偱宨婥傪斀塮偟偰偐旘傇傛偆偵攧傟偨丅屻偵傾乕僠僪僩僢僾偺CS400偵恑壔丅

1980擭戙偵擖傝搶奀妝婍偑岥壩傪愗偭偨儕傾儖僐僺乕嫞憟偑鄷楏偲側傞丅傾儕傾僾儘2傕僐僺乕楬慄偺儌僨儖偑堦帪揑偵暅妶丅僨傿僗僩儕價儏乕僞乕偺峳堜杅堈偺棙傪惗偐偟丄掅壙奿懷偐傜惿偟偘傕側偔僨傿儅僕僆丒僺僢僋傾僢僾偑搵嵹偝傟偨Dimarzio Powerd僔儕乕僘偑戝僸僢僩丅丂僆儕僕僫儖儌僨儖偼PE偼PE-R偵丄RS偼RS-X偵丄SB偼SB-R偵儌僨儖僠僃儞僕偲側傝丄U僔儕乕僘側偳捛壛偝傟傞丅

1980擭僨傿儅僕僆丒僷儚乕僪丒僔儕乕僘側偳丂

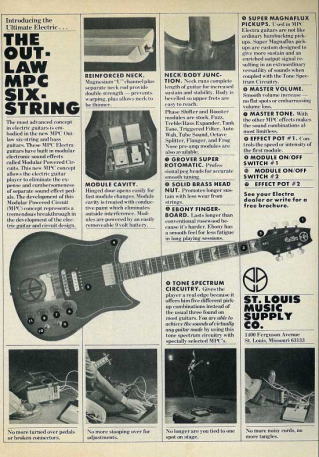

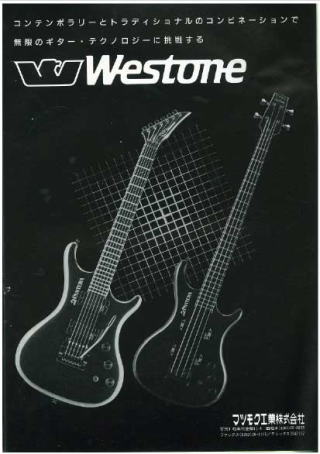

堦曽丄僄儗僉僊僞乕偺僆儕僕僫儖僽儔儞僪丂僂僄僗僩儞傪奐敪偟悽奅偵斕攧傪墑偽偟偰偄偔丅崙撪偵傕斕攧丅斕楬奐戱側偳偑幚傝嬈愌夞暅丅

1981擭丄OEM楬慄偐傜偺扙媝傪恾傞丅丂僼儔儞僋僼儖僩丒儊僢僙偱儂僥儖偺堦幒偱帺幮僽儔儞僪Westone傪僶僀儎乕偵偍斺業栚丅摨擭偺僄儗僉僊僞乕惗嶻悢偼寧嶻6000杮丅

1980擭戙弶摢丄恄揷彜夛偺彫搱幮挿偑儅僣儌僋偵僼僃儞僟乕僕儍僷儞偺惢憿怽偟擖傟偵棃偨偑丄儅僣儌僋偼峳堜杅堈偲僊僽僜儞偺墢傕偁傞偨傔偦傟傪庴偗傞帠偼側偐偭偨丅

偦偺屻傕晉巑尫妝婍偲嫤椡偟偰丄怴偟偄傕偺傪嶌傞岎棳夛偑奐偐傟偨偑丄晉巑尫妝婍偼僼僃儞僟乕丄儅僣儌僋偼僊僽僜儞傪扴偄偱偄偨偙偲傕偁傝幚尰偡傞偙偲偼柍偐偭偨偦偆偱偁傞丅

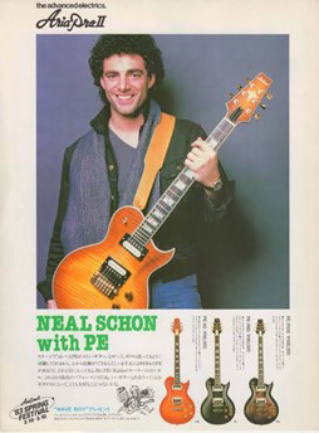

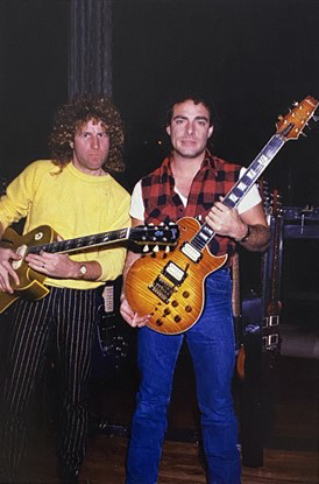

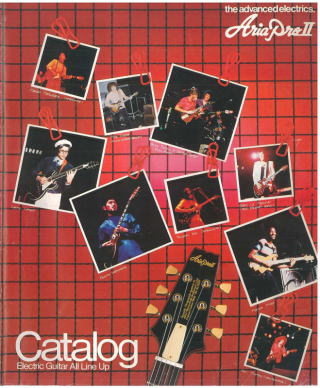

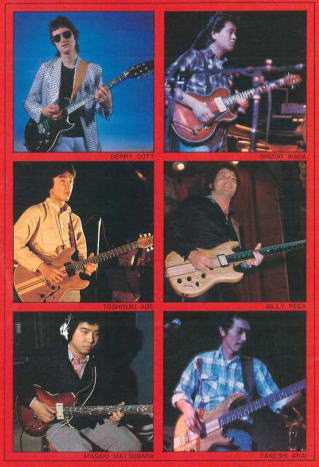

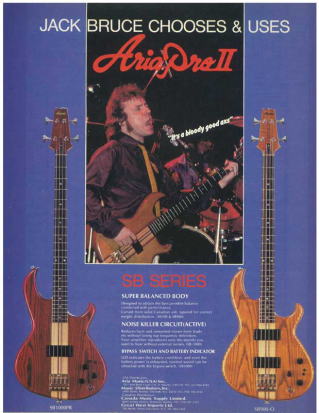

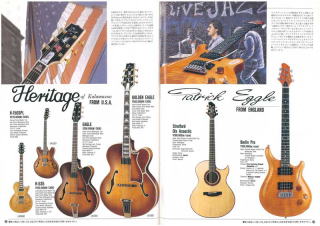

傾儕傾丄儅僣儌僋偱偼傾乕僥傿僗僩偲偺楢実傕惙傫偵峴傢傟丄AriaPro2偺僄儞僪乕僒乕偼僕儍僢僋丒僽儖乕僗丄僂傿儖丒儕乕丄僯乕儖丒僔儑乕儞丄儅乕僇僗丒儈儔乕丄塅嶈棾摪丄僕僃儕乕丒僐僢僩丄儅僀働儖丒僔僃儞僇乕丄僀儞僌償僃僀丒儅儖儉僗僥傿乕儞丄傾乕僗僔僃僀僇乕側偳偑僇僞儘僌側偳偵搊応丅奀奜偱偼Westone偺僄儞僪乕僒乕偲偟偰丄儕僢僋丒僨儕儞僕儍乕丄僕儑儞丒儃儞僕儑價丄僩儗僶乕丒儗價儞丄僽儖乕丒僾儗僀儕乕丒儕乕僌側偳偑偄偨丅

1982擭丂Westone偼FCN幮丄BMI幮丄Mayer丄St. Louis music丄MUSIC ENGRO丄Active丂Music側偳丂儓乕儘僢僷傊偺奼斕恑傓丅戙棟揦偼11僇崙偲側傞丅

1983擭丂僼儔儞僋僼儖僩丒儊僢僙偵Westone偺僽乕僗傪弶弌揥丅

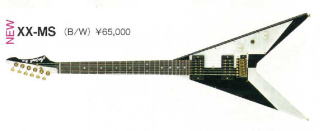

12寧傛傝庡幉偺傾儕傾僾儘2偺懠偵僼僃儖僫儞僨僗偺惗嶻傪堦庤偵堷偒庴偗乮偦偺慜偼僇儚僀偱惗嶻乯屻偺儅僣儌僋廔斦傑偱偵偼僼僃儖僫儞僨僗傪崙撪僔僃傾僩僢僾偵墴偟忋偘偨偑丄傾儕傾僾儘2偑悐戅偟偰偟傑偆丅丂峳堜杅堈偲偼尟埆側娭學偵側傞傕惢憿偼懕偗傜傟偨丅

摨帪婜HR/HM偺恖婥傕偁傝僔儍乕儀儖/僕儍僋僜儞偑攧傟偰偍傝丄僂僃僗僩乕儞偵婏敳側曄宍儌僨儖偑師乆搳擖偝傟傞丅偙傟傜偼戝榓巵偑奀奜僶僀儎乕偺儅乕働僢僩儗億乕僩偐傜丄NAMM丄Frankfurt僔儑乕摍偺僩儗儞僪傪傒偰岺応傊帩偪婣傝丄僨僓僀儞愝寁傪偟偨丅USA, ST.LOUIS MUISC 偺Mr, Tom Presly 晹挿偲堦弿偵奐敪丅乮Westone偺曄宍偼摉帪亀WAY OUT DESIGN GUITAR亁偲屇偽傟偰偄偨乯

1983擭丄1970擭戙枛偐傜偺晄宨婥偲墌崅偵傛傝丄懡妏壔楬慄傪柾嶕偟偨暓抎偺惢憿偑庢堷愭偺搢嶻偱栺2壄墌偺懝奞傪庴偗偰偟傑偆丅

1984擭丂嵞寶傪恾傞偨傔岺応晘抧栺7260噓傪徏杮巗偵4壄3700枩墌偱攧媝丅栶堳5恖峏揜丄帺庡戅怑偱50恖偺恖堳嶍尭丅丂

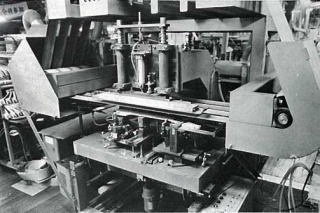

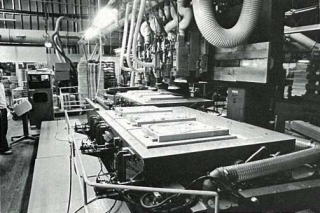

1985擭 10寧埲崀戝暆側懱幙夵慞傪幚巤丅嵟怴愝旛傪摫擖乮惷揹揾憰婡乯擭娫32000杮埲忋傪婰榐丅

1986丂2寧偝傜偵愝旛搳帒丅帺摦尋杹婡丄帺摦巜斅尋杹婡丄6幉NC儖乕僞乕傪摫擖偟岠棪壔傪恾傞丅

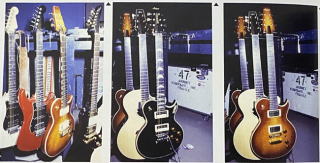

仾1986擭崰偺慡宨丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂慻傒棫偰儔僀儞

儗儀儖僒儞僟乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂帺摦巜斅柺僒儞僟乕

NC儖乕僞乕丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂惷揹揾憰丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂

儓乕儘僢僷偼岲挷偩偭偨傕偺偺墌崅偱杒暷岦偗桝弌寖尭丅崙撪岦偗惗嶻傪憹傗偟桝弌偲崙撪偱50丗50偺斾棪偲側傞丅AriaPro2丄Westone丄Fernandes偱寧7500杮傪惢憿丅偟偐偟墌崅乮1僪儖170墌妱傟乯偺塭嬁偼戝偒偔桝弌岦偗偺廂塿偑慜擭斾50%傑偱埆壔偟偮偄偵7寧偵愒帤偵揮棊丅

偡偱偵傾儊儕僇丄僇僫僟桝弌岦偗偺斾棪偑6妱傪挻偊偰偄偨偨傔丄偙偺傑傑懕偗偰偼搢嶻偡傞偲敾抐偟偨宱塩恮偼夝嶶傪寛掕丅庢堷愭偵偼1擭埲忋慜偐傜傾僫僂儞僗傪奐巒偟偨偨傔嬱偗崬傒拲暥偑擖傝岺応偼僼儖惗嶻偺忬懺偵丅

偦偟偰栺10壄墌偺晧嵚偲廬嬈堳傊偺戅怑嬥傪擯弌偡傞偨傔偵丄岺応晘抧傪徏杮巗偵攦偄庢偭偰傕傜偆岎徛偺枛丄1987擭2寧儅僣儌僋偼夝嶶偲側偭偨丅

尰嵼丄岺応愓抧偼撿晹岞墍偲偟偰巗柉偺宔偄偺応偲側偭偰偄傞丅

**********************************************************************************************

戝榓巵僀儞僞價儏乕乮儅僣儌僋1972乣1987丂/丂峳堜杅堈1987乣1995乯

徏杮栘岺姅幃夛幮乮儅僣儌僋乯偵擖幮丄慻棫岺掱傪宱偨屻丄婇夋傗傾乕僥傿僗僩丒儕儗乕僔儑儞偵娭傢傝丄悢乆偺柤婡傪惗傒弌偟偰偒偨僉乕儅儞偱偁傞戝榓巵偵偦偺宱楌傗娭傢偭偰偒偨儌僨儖丄恖乆丄儅僣儌僋偺巚偄弌側偳庢嵽偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

僋僄僗僩丂僀儞僞乕僫僔儑僫儖丂戙昞庢掲栶丂戝榓弐晇巵

QUEST INTERNATIONAL LTD

WWW.quest-md.com

僾儘僼傿乕儖

1972乣1987丂儅僣儌僋岺嬈姅幃夛幮擖幮丂婇夋丅僨僓僀儞丄惢嶌

1987乣1995丂峳堜杅堈姅幃夛幮擖幮丂婇夋丂僆儕僕僫儖儌僨儖奐敪丄AP棫偪忋偘丄儅乕働僥傿儞僌丄傾乕僥傿僗僩丒儕儗乕僔儑儞

1995丂僋僄僗僩丂僀儞僞乕僫僔儑僫儖愝棫乮2004乣Sugi guitars弶婜偺斕攧巟墖乯

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

戝榓丗丂巹偼儅僣儌僋傪帿傔偰偐傜峳堜杅堈傊峴偭偰偟傑偭偰傾儕傾偺巇帠傪偟偰偄偨偐傜徏杮傪30擭偔傜偄棧傟偰偄傑偟偨丅嵟弶偼搶嫗偱巇帠傪偟偰偄偨偺偱抧尦偺偙偲偑暘偐傜側偔側偭偰偟傑偄傑偟偨丅栠偭偰偐傜10擭栚丄帺暘偺夛幮乮僋僄僗僩丂僀儞僞乕僫僔儑僫儖乯偱21擭栚偱偡丅乮2017.12寧尰嵼乯

巹偑儅僣儌僋偵擖幮偟偨偲偒偭偰偺偼巹偼幚偼僒僢僇乕偱擖偭偨丅梫偼儅僣儌僋偵擖偭偨棟桼偼僒僢僇乕晹偑偁偭偨偐傜丅

偦偆偟偨傜儈僔儞傕傗偭偰偄偨偭偰偄偆偩偗偱丅杮摉偼僄僾僜儞偵撪掕偟偰偄偰恊晝偵嶶乆搟傜傟偨偗偳偹乮徫乯

擖偭偨傜妝婍夛幮偩偭偨偲丅巹偑擖偭偨帪偑400壗恖偐偄偨偲巚偆傫偩偗偳儈僔儞敿暘丄妝婍敿暘偱偟傚丅偪傚偆偳椦偝傫偑媄弍偺學挿偐壗偐偩偭偨丅尨嶳偝傫偼傕偆撈棫偟偰僱僢僋愱栧偺奜拲偵側偭偰偨丅

摉帪偐傜偺惗偒巆偭偰偄傞恖偲偄偊偽儎儅偝傫丅儅僣儌僋偵偼偄側偐偭偨偗偳丄徏杮妝婍惢憿偐傜暘偐傟偰偄偭偨恖偨偪偑偄傞傢偗丅梫偼奜拲偩丅僼僕僎儞偲儅僣儌僋偑偁傞偐傜摉慠奜拲偑敪払偡傞偲偄偆傢偗偱丅偄傠傫側恖偨偪偲晅偒崌偭偰偄偰丅

偦傫側拞偱2擭栚偐側丠1擭栚偼廋峴偱尰応偵弌偝傟傞偠傖傫丅儔僀儞偺尰応偺娗棟偟傠偲尵傢傟偰惗嶻娗棟傗傞傛偆偵側偭偰丄偦傟偱奜拲偲偐偄傠偄傠妎偊偰偄偭偨傫偩偗偳丅

夛幮埬撪

夛幮埬撪

乮嵼愋拞偵儅僣儌僋偱惢憿偟偨僊僞乕僽儔儞僪偵偮偄偰乯

傾僐乕僗僥傿僢僋僊僞乕

傾儖僶儗僘丒儎僀儕(Alvarez YAIRI)偼丄儅僣儌僋偲僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋偑慻傫偱棫偪忋偘偨僽儔儞僪丅

偦偺帪巹偼2擭娫僙儞僩儖僀僗偵峴偭偰廧傔偲尵傢傟偨丅偨傑偨傑廇楯價僓偺娭學偱偡偖婣偭偰偒偨偗偳丅

栴擖偝傫偲偺傾儖僶儗僘儎僀儕傪傕偭偲巇妡偗傛偆偲尵偆摦偒偑偁偭偰丄偦偺帪偵S儎僀儕偲堦晇儎僀儕偺栤戣偑偍偙傝偩偟偰偰丄S儎僀儕偝傫偼娯崙傊峴偭偰僒儈僢僋偲偔偭偮偄偨傝丄偄傠偄傠孼掜僩儔僽儖偑婲偙偭偰偹丅S儎僀儕偝傫偲偼屻偵ARIA偺巇帠偱娯崙偺僒儈僢僋偱弌夛偭偨丅

摉帪僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋乮St. Louis Music Supply)偭偰偄偆偺偼慡暷偱傕僩僢僾僋儔僗偺夛幮偱偡偐傜偹丅夛幮傑傞偛偲攧偭偪傖偭偨偗偳偹丅

偦偺帪偺僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋偭偰偄偆偺偼丄傾僐乕僗僥傿僢僋偱偼慡暷偱偼儅乕僠儞偵師偖偔傜偄偺懚嵼偱丄傾儖僶儗僘儎僀儕僾儘僕僃僋僩偭偰偄偆偺偑摦偄偰偄偨丅儅僣儌僋偲僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋偲儎僀儕偲丅偦傟偼偗偭偙偆憇戝側僾儘僕僃僋僩偩偭偨丅摉慠傾儖僶儗僘偱惢憿傕偟偨傛丅擔杮偺巗応偵偼弌偰偄側偄傫偠傖側偄偐側丅桝弌偩偭偨偐傜丅崙撪偼儎僀儕僽儔儞僪偩偗偱傗傞偭偰暘偗偰偨傫偠傖側偄偱偡偐偹丅乮崙撪岦偗僇僞儘僌偑偁傞偺偱崙撪斕攧傕偁偭偨偲巚傢傟傞乯儅僣儌僋偱偼枅寧40僼傿乕僩偺僐儞僥僫偱桝弌偡傞偔傜偄嶌偭偰偨丅

1981擭偺惢憿偺條巕

1981擭偺惢憿偺條巕

栴擖堦晇偝傫偼傕偆巰傫偠傖偭偨傕傫偱偹丅偦偺榖偼偮側偑傜側偄偗偳丄崱偺儎僀儕偺愱梡僶僢僌偼巹偑嫙媼偟偰傞傫偱丄愄儎僀儕偺巇帠偺榖偑偁偭偨偧丄恊晝偐傜偭偰尵偆偲庒幮挿偑傃偭偔傝偟偰偨丅丂僙儞僩儖僀僗偑擔杮偺儎僀儕偵栚傪晅偗偨傫偩偹丅偄偄傕偺傪偮偔傞偲偙偑偁傞偧偲丅

70擭戙偼儌乕儕僗傕傛偐偭偨偟丄儎儅僴傕傛偐偭偨偟丄僇儚僀傕傛偐偭偨偟丅僇僗僈丄僞僇儈僱偼偐側傝屻敿偱偡偐傜偹丅

僂僄僗僩儞偼丄恄揷彜夛偵僼僅乕僋僊僞乕偺偄偄偺偑側偐偭偨傢偗丅偨傇傫晲堜晹挿偲惸摗擟峅偝傫偺偮側偑傝偩偲巚偆傫偩偗偳丄偠傖偁僂僄僗僩儞傪恄揷彜夛偱攧傞偲偄偆偙偲偑僕儍僢僕偝傟偨丅

偦偆偄偊偽椦偝傫偑嶌偭偨僼僅乕僋僊僞乕偱Azusa偭偰偁偭偨丅偁偺僿僢僪偑PE偺尨宆偩偲巚偆丅

僂僄僗僩儞傪巒傔偨偲偒偼傕偆僪儗僢僪僲乕僩偺僽乕儉偑棃偰偨偐傜偹丅偦偆偄偆僐僺乕偠傖側偒傖攧傟側偐偭偨丅偨偩僗乕僷乕僸乕儖儗僗僱僢僋偭偰偄偭偰丄僱僢僋僕儑僀儞僩峔憿傪摿庩偵嶌偭偰僂儕偵偟偰偄偨丅摉帪偺僊僞乕偺僱僢僋偭偰搑拞偱愜傟嬋偑傞偔傜偄嶌傝偑埆偐偭偨丅偦傟傪傆偣偖偨傔偺峔憿偩偭偰丅偨傇傫椦偝傫偑峫偊偨傫偠傖側偄丠丂娵堜偱攧偭偨側傫偰崱巚偊偽徫偄榖偩傛丅娵堜偺惓柺尯娭偺昞偱僀儀儞僩傗傞偐傜棃偄偭偰丅惸摗偝傫偑慡晹抜庢傝偟偰丅

僄儗僉僊僞乕

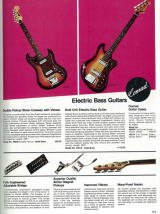

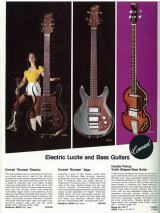

70擭戙弶傔偼僐儞儔僢僪乮Conrad乯丄僂僄僗僩僶儕乕(Westbarry)偼桝弌偑傎偲傫偳儊僀儞丅崙撪偼僐僺乕偟偐傗偭偰側偐偭偨丅僼僕僎儞傕儅僣儌僋傕偹丅梫偼僐僺乕帪戙丅崱丄拞崙傪偽偐偵偟偰傞偗偳丄傒傫側僐僺乕偺僊僞乕嶌偭偰偨丅

僐儞儔僢僪1972

僐儞儔僢僪1972

僄儗僋僩儔乮Electra乯偼僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋偺僽儔儞僪

僂僄僗僩儞乮Westone乯側傫偐偼僀僊儕僗偱僫儞僶乕儚儞丒僔僃傾妉偭偨偙偲偑偁傞偐傜丄偄傑偩偵僆僞僋懓偑丄恖偑朲偟偄帪娫偵儊僢僙儞僕儍乕憲偭偰偔傞乮徫乯丂僂僄僗僩儞偼堦夞惾姫偟偨偐傜偹丅擔杮巗応偼恄揷彜夛偑攧傞偺偵棈傫偩偹丅偄傠偄傠曄側傕偺傗傝傑偟偨傛丅

偦偙偵傕僂僄僗僩儞偁傞偗偳丄偦傟偼僀僄僗偺僩儗僶乕丒儔價儞乮Trevor Rabin乯偑巊偭偰偨傗偮丅乮X350MA僞僀僾乯

1986峀崘

1986峀崘

僩儗僶乕丒儔價儞杮恖偺僊僞乕

Westone 偺丂曄宍偼摉帪丂亀WAY OUT DESIGN GUITAR亁偲屇偽傟偰USA, ST-LOUIS MUISC 偺Mr, Tom Presly 晹挿偲奐敪偟偰偄偨傕偺偱偡丅

婎杮偼奀奜僶僀儎乕偺儅乕働僢僩儗億乕僩偐傜丄NAMM丄Frankfurt僔儑乕摍偺僩儗儞僪傪傒偰岺応傊帩偪婣傝丄僨僓僀儞愝寁傪偟傑偟偨丅妋偐偵丒丒丒崱尒傞偲丒丒丒偄偐傟偰傞両

NAMM僔儑僂偱偼幨恀傪嶣傞側偭偰搟傜傟偨傕傫偩丅摉帪偼壌偨偪偼傾僀僨傾傪搻傫偱偔傞傢偗偠傖傫偐丅偱傕塀偟嶣傝偟偰偒偨丅偄傑偱偙偦偙偆偄偆帪戙偩偗偳丄媶嬌偼僒儞僾儖攦偭偰帩偭偰婣偭偰偒偨丅

僔儑僂偱弌偡偲偒偼埨偄偗偳偹丅僴儕僂僢僪峴偭偰摨偠傕偺偑偁傟偽攦偭偰偒偨丅偦傝傖壗廫枩墌偝丅偦傟傪愗偭偨傝偟偰僐僺乕傪嶌偭偰偨傢偗偩丅偨偩奐敪旓偼彜幮偑傕偭偰偔傟偨偱偟傚丅

幨恀偺拞偺傾儕傾偺婇夋晹挿丂楅栘偝傫偑僉乕僷乕僜儞偱偡傛丅嬈奅嫀偭偪傖偄傑偟偨偗偳偹丅

偙偺曽偑儕乕僟乕偺帪戙偵Aria Pro2偺僆儕僕僫儖偑儅僣儌僋偲慻傫偱戲嶳奐敪偝傟偰偄偔丅偦傟偺憢岥傪戝榓偼偟偰偄偨丅傛偭偰彨棃俙俼俬俙偺婇夋傪傑偐偝傟偨帪偵僗儉乕僗偵暅妶傪悑偘傞偙偲偑偱偒偨丅

R&D楅栘巵偲丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂MTI丂僯儏乕儓乕僋幮挿

FCN丂UK僠乕儉丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂丂僼儔儞僋僼儖僩丒儊僢僙偵偰

僼儔儞僗偺僗僞僢僼偲Ventures儊儖巵

乮僄僺僼僅儞乯Epiphone

儅僣儌僋傕梫偼僐僺乕嶌偭偨偱偟傚丠丂偁傞擔丄峳堜巎榊偝傫偑撍慠擔杮僊僽僜儞偺僄乕僕僃儞僩偲偭偨傢偗偩丅擔杮僊僽僜儞偺戞堦崋丅傕偆梻擔偐傜僐僺乕嬛巭乮徫乯僐僺乕僟儊丅偦傟傑偱偼傾儕傾僟僀傾儌儞僪偩偲偐僈儖僜儞偩偲偐儚働偺傢偐傜側偄僽儔儞僪嶌偭偰巰偸傎偳僐僺乕傪嶌偭偰偨傢偗丅Ariapro2偩偭偰僐僺乕偑偨偔偝傫偁偭偨丅偩偗偳僆儕僕僫儖偵愗傝懼偊傛偆偭偰巜帵偑弌偰丅

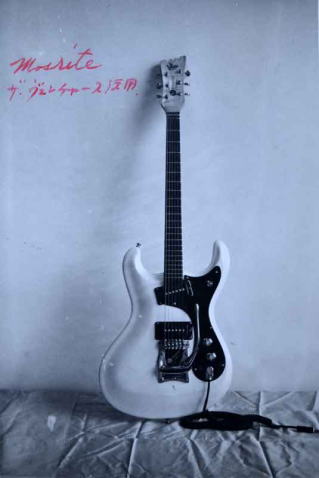

摉帪偺擔杮偺巗応偭偰偺偼丄僆儕僕僫儖傜偟偄偺偼僌儎偲偐僄儖僋偲偐偁偁偄偆傕偺偟偐側偐偭偨偺偹丅偦傟傕摉慠儌僘儔僀僩偺棳傟偑偁偭偨丅偱偁傞擔撍慠僆儕僕僫儖嶌傟偭偰巜帵偑弌偰偦偺棳傟偵忔偭偐偭偰丄傾儊儕僇偐傜棃傞僆乕僟乕偭偰偺偼慡晹僆儕僕僫儖側傢偗偩丅

崱偱偙偦僄僺僼僅儞側傫偰尵偭偰傞偗偳丄價儞僥乕僕丒僄僺僼僅儞傪儅僣儌僋偱嶌偭偰偨丅扤傕怣偠側偄偗偳丄Casio丄Sheraton偩Riviera偩Wilshire偩丄慡晹偁偺摉帪儅僣儌僋偐傜弌偰峴偭偨傢偗偱偡傛丅偦傟偑弶戙僊僽僜儞幮側偺偹丅

摉帪丄擔杮惢偼僼僃儞僟乕丅僊僽僜儞偐傜妝婍偠傖側偄偭偰傒傜傟偰偄偨帪戙偩偐傜杮摉偵僶僇偵偝傟偰偨丅屆壠偝傫偑妎偊偰偄傞偲巚偆偗偳丄乽徏杮偺壓懯敔壆偑壗尵偭偰傞乿偭偰尵傢傟偨偐傜偹乮徫乯

僊僽僜儞夛幮4夞恎攧傝偟偨偱偟傚丅弶戙偺僲乕儕儞儈儏乕僕僢僋偲偄偆偺偑恊夛幮偱僔傾僩儖偵憅屔偑偁偭偰丄傑偩擔杮偺僊僞乕偼僠儞僪儞壆側傕傫偩偐傜丄敿擭偵6恖偢偮岎戙僙僢僩偱儊儞僥僫儞僗偵峴偭偨丅

僄僺僼僅儞丒僕僃僱僔僗傕傗偭偰傞丅壗偟傠曄側傕偺偄偭傁偄傗偭偨丅

偦偆偄偆帪戙偵僊僽僜儞幮偑儅僣儌僋偵棃偰偄偨偭偰乮巹偼乯僈僉偩偭偨偐傜傢偐傜側偄偠傖傫丅乽僄僺僼僅儞偭偰僽儔儞僪偑側偵偐抦傜傫偗偳戲嶳棳傟偰傞乿偔傜偄側傕偺丅堦墳丄惗嶻娗棟偩偐傜儌僨儖柤偲僗儁僢僋妎偊偰側偒傖丅偱傕偦傫側偵桳柤側僽儔儞僪偩偭偰抦傜傫傕傫丅偦偆偄偭偨恖偑儈乕僥傿儞僌偡傞偲儃儘僋僜尵傢傟傞丅偙傫側偺僊僞乕偠傖偹偊偭偰丅

儈乕僥傿儞僌偭偰偺偼僶僀儎乕偑岺応偵彜攧偺攦偄晅偗偵偔傞偙偲丅偦傟偼NAMM僔儑僂偺廃婜偺慜屻丅NAMM偱傑偢儈乕僥傿儞僌偡傞丄偁偲傑偨壞崰棃偰僒儞僾儖巇崬傫偱搤梡偺儎僣傪拲暥偵偔傞丅偦傟偑戝懱僶僀儎乕偲偺廃婜丅

偦偆偟偰偔傞偲昁偢儅僣儌僋丄僼僕僎儞偲夞偭偰偄偔丅偱丄棃傞慜偵偼昁偢柤屆壆丄惷壀傪夞偭偰傞傫偩傛丅傒傫側慡晹揤攭偵偐偗傜傟偰偨丅偦傟抦傜偢偵堦惗寽柦恀柺栚偵摎偊偰傞傢偗偩丅

摉帪丄妝婍壆偑NAMM峴偭偰攦偭偰偒偨傝偟偰偝丅偦傟傪嶌偭偰偔傟偭偰帩偭偰偒偰僐僺乕偟偨偙偲偑偄偭傁偄偁傞丅摉帪偼妝婍壆侾尙偱傕椡偑偁傟偽30杮60杮嶌偭偨偐傜丅崱偦傫側偙偲偟偨傜偡偖嵼屔偵側偭偪傖偆丅

傾儗儞價僢僋偺僐僺乕偼偁傟偼愇嫶儘僢僋僒僀僪偺嶰堜巵偑婇夋傪弌偟偨丅擄偟偄偙偲偽偭偐傝偩偭偨丅晹昳偐傜壗偐傜丅摉帪偼傾儗儞價僢僋偼僆儕僕僫儖晹昳偩偭偨丅偦傟傪嵞尰偡傞偭偰戝曄側偙偲偩偭偨丅僽儕僢僕偲僥僀儖僺乕僗傕僽儔僗偺愗嶍偱嶌偭偨側偁丅僷儔EQ偺僴僔儕傝偩偭偨偹丅

僗儖乕僱僢僋偼B.C.Rich偼僗儖乕偩偗偳揬偭偨偐傜偹丅僞僥偠傖側偔偰丅揬偭偰儃僨傿偲摨偠岤傒偵偟偰僸乕儖傪嶍偭偨暘偑弌偰偨丅傾儗儞價僢僋偼僞僥偩偭偨偺丅SB偼傾儗儞價僢僋偺儅僱偩偭偨偐傜僞僥揬傝側偺丅TS偼曕棷傑傝偺偨傔偵僐僗僩壓偘偨丅

傾儕傾偑巒傑偭偰偐傜偼惗嶻儃儕儏乕儉偑偳傫偳傫忋偑偭偪傖偭偨傕傫偩偐傜丄彫偝偄OEM儊乕僇乕偼宊栺愗傜傟偪傖偭偨丅偦偺側偐偱巆偭偰偄偨僽儔儞僪偼僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋乮St. Louis music乯偲偐僂僄僗僩僶儕乕乮Westbury乯偲偐儐僯僐乕僪乮Unicode乯偭偰夛幮丅僴僢僋偝傫偭偰桳柤側曽側傫偩偗偳偹丅偦偙偑戝偒側僶僀儎乕丅儐僯僐乕僪偼嵟廔揑偵峣偭偨偹丅偲偵偐偔偡偛偐偭偨丅摉帪丄僊僞乕惗嶻検偲偟偰偼僼僕僎儞偑壓惪偗偵側傞僒僀僘偩偭偨偐傜丅

僄儗僋僩儔乮Electra乯偼傾儊儕僇偐傜偒偰儅僣儌僋偲僼僕僎儞偵嶌傜偣偨丅偨傇傫儅僣儌僋偐傜僼僕僎儞偵埶棅偟偨傕偺偱偼側偄偹丅

偦偙偵傾儖僶儗僘儎僀儕偑偱偰偔傞傢偗偩丅傕偆巰傫偠傖偭偨偗偳僕乕儞丒僐乕儞僽儔儉偭偰偡偛偄傗傝庤偺幮挿偑偄偰偹丅

偙偺摉帪傾儊儕僇偺傾儞僥僫偼僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋側偺丅偦傟偲僇僫僟偺僶儞僥乕僕乮Vantage乯偼崱偆傫偲戝偒偔側偭偨JAM INDUSTRY偭偰偲偙丅儅乕僥傿儞丒僑乕儖僨儞幮挿丅

僪僀僣偼儅僀儎乕乮Mayer乯丄僼儔儞僗偑儈儏乕僕僢僋僄儞僌儘乮Music Engro乯梫偼摉帪偺僄儕乕僩夛幮丅堦棳偺彜幮丅偦偙偲慻傫偱傗傞傢偗偹丅

僂僄僗僩儞偱僀僊儕僗偺僔僃傾偑僫儞僶乕儚儞偵側偭偨偲偒偼僼傽儞偵戝娊寎偟偰傕傜偭偰丄僼儔儞僐丒僩儊僗僫乕偲僀僊儕僗偺僒僢僇乕偺儅儞僠僃僗僞乕儐僫僀僥僢僪傑偱峴偭偰丅

乮僺僢僋傾僢僾傗嬥懏僷乕僣偵偮偄偰乯

僺僢僋傾僢僾偼奀奜偐傜栤偄崌傢偣偑偁傞偲丄擔怢壒攇丄孾梲丄僩僉儚偺3偮偺偳偭偐偩傠偆偭偰榖偵側傞丅

乮嵟弶偼孾梲乯偳偙偐傜傕攦偭偰偄偨偗偳壗擭偩偭偨偐丄戝僐僗僩僟僂儞柦椷偑弌偰僐僗僩嶍尭偱僑僩乕偵拲暥偡傞偙偲偑憹偊偨丅

擔怢壒攇偝傫偺傕摉慠巊偭偰偨偗偳偁偺崰儅僣儌僋偼孾梲偑堦斣懡偐偭偨傫偠傖側偄偐側丅

惓妋偵尵偆偲丄傾儖僯僐偐傜僼僃儔僀僩儅僌僱僢僩偑弌偰偒偰僼僃儔僀僩僶乕偱僐僗僩僟僂儞偑婲偙偭偨偺偑嬈奅偺幚忣偩偹丅偟偐傕僿價儊僞偺帪戙偩偐傜偄偒側傝榗傫偱抏偔偐傜棻棫偪側傫偰偳偆偱傕偄偄傒偨偄側帪戙偩偭偨偐傜偦傟偱捠梡偟偨傫偩偹丅

嬥懏僷乕僣偼丄怣墇昬梿丄壴壀偺帪戙偱丄偦偺偁偲偑僑僩乕偩偭偨丅

乮僊僞乕埲奜偼丠乯

奀奜偺偍媞偐傜僊僞乕偐傜僄僼僃僋僞乕丄傾儞僾傑偱偭偰榖偑棃傞偺丄偱偐偄僽儔儞僪偭偰偹丅

偩偗偳儅僣儌僋偼庤傪弌偝側偐偭偨丅Vantage偺僆乕僫乕偩偭偨偺偼JAM丒僀儞僟僗僩儕乕偭偰偄偆僇僫僟堦偺嫄戝僇儞僷僯乕偵側偭偰傞偗偳丄摉帪偼彫偝側夛幮偩偭偨丅斵傜偼傾僀僥儉偛偲偵暘偗偰偄偭偨偺丅偱傕帪戙偼堦偮偺僽儔儞僪傪慡晹嶌傝偨偄偭偰偄偆帪戙偩偭偨丅

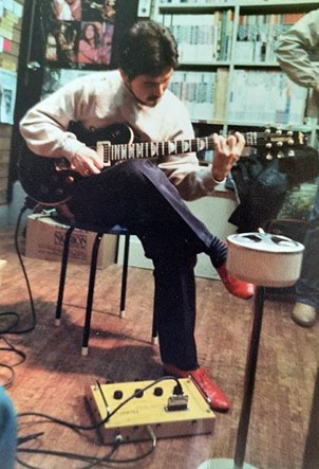

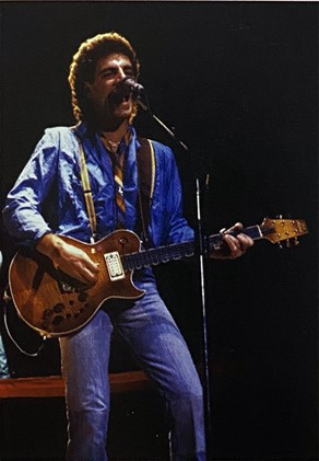

椦偝傫偺嶌偭偨PE偭偰偺偼丄摉帪PE1500偐傜僗僞乕僩偟偰丄梫偼僿價儊僞偺帪戙偱丄廳偔偰攧傞偵傕僀儊乕僕傾僀僥儉偱偁傑傝攧傟側偄丅嬌抂偵尵偆偲僆儕僕僫儖戞堦崋偺儅僣儌僋偺彜昳偺偦傟偑嵟弶偱屻偑側偄偲偄偆忬懺丅偁偲偼傕偆傾儕傾偲偺僐儔儃儗乕僔儑儞婇夋側傫偱偡傛偹丅傾儕傾偵楅栘偝傫偭偰婇夋幒挿偑偄偰丄偦偺恖偲巹偼婇夋憢岥偱偦偙偐傜PE偺斕攧傪傕偭偲攧傟傞傛偆偵偡傞偵偼偳偆偟傛偆偲偄偆偙偲偵曄傢偭偰偄偔傫偱偡傛丅偦偙偵棈傫偱偔傞偺偑徏尨惓庽傗搉曈崄捗旤偲偐丅夵憿傪壛偊側偑傜傕偭偲儗僗億乕儖僞僀僾偵偟傛偆偩偲偐僯乕儖僔儑乕儞偺僔儞僙晅偵偟傛偆偩偲偐偳傫偳傫憹偊偰偄偭偰傞傢偗丅擔杮側傫偐偩偲傾乕僗僔僃僀僇乕偺僔儍儔偩偲偐偐側傝峷專偟偰偄傞傢偹丄摉帪丅偦傫側傛偆側偙偲傪巹偼婇夋憢岥偱ARIA傊弌岦幮堳傗傝側偑傜丄偦偺娫偵儅僣儌僋杮懱偑壗峫偊偰偄偨偐偲偄偆偲桝弌偩偐傜帺暘偱捈斕偡傞偙偲傪峫偊偰偄偙偆偲偄偆偙偲偱丄傑偁摉帪偺柤栧偺夛幮偲晅偒崌偭偰偄偨傫偱僂僄僗僩儞偺奐敪傪巒傔偨丅帪戙偼宱嵪偺攇偵忔偭偰捈杅偑婲偙傝巒傔偨傢偗偱偡偹丅幮撪偱忋憌晹偐傜巜恓偑偁傝丅傾儊儕僇帒杮偩偟偹丅

乮PE1500傪嵟弶偵巊偭偨僊僞儕僗僩乯

恀偭愭偵1500傪巊偭偨偺偼BOWWOW偺嶳杮嫳巌偩傛丅妋偐1崋婡傪巊偭偰偄傞傫偠傖側偄偐側丅扤偑偳偆傗偭偰僐僱僋僔儑儞偱搉偟偨偐傢偐傜傫偗偳丅PE1500偑僋僜廳偔偰扤傕巊偭偰偔傟側偄帪戙乮徫乯

偦傟偼婰壇偵偁傞偹丅扵偣偽偳偭偐偵傾儕傾偑愰揱偵巊偭偰傞偲巚偆傛丅徏尨傗崄捗旤偑巊偄弌偟偨偺偼壌偑弌岦偵峴偭偨帪偩偐傜偡偛偄屻偺偙偲偩偐傜偹丅

乮徏尨惓庽偲PE乯

徏尨惓庽偵PE傪搉偟偨偺偼巹偱偡丅巹偼儅僣儌僋偺幮堳偱偄傞偲偒偵傾儕傾偵弌岦偟偰偄偨帪婜偑偁傞偺丅儅僣儌僋偺幮堳偲偟偰丅偦偺帪壗傪傗偭偨偐偲尵偆偲徏尨惓庽偲偐搉曈崄捗旤偲偐儈儏乕僕僔儍儞偺働傾偺巇帠傪偟偰偄偨丅僂僄僗僩儞傪巒傔傞慜偵夛幮偑偦偆偄偆偙偲傪寁夋揑偵偝偣偨傫偩偹丅曌嫮偟偰偙偄偭偰偙偲偱偹丅

乮摉帪丄戝嶃偵偼塩嬈偺尋廋偱1柤丄柤屆壆偵偼儕儁傾偺尋廋偱1柤丄搶嫗偵儕儁傾偲儈儏乕僕僔儍儞偲偺儕儗乕僔儑儞偱戝榓巵偑弌岦偵側偭偨乯

儗僐乕僪偺偙偺僊僞乕傑偩偁傞傛徏尨偺壠偵丅

2016擭偺僷儔僔儏乕僩偺儔僗僩儔僀僽偺僗僥乕僕偱慡晹巊偭偨丅

偙偺儗僐乕僪偺偲偒偵壌偼儅僣儌僋偺幮堳偩偗偳徏尨傗搉曈崄捗旤偵偮偄偰偨丅朲偟偐偭偨丅攧傟偭巕偩偐傜偝丅僸僢僩僜儞僌壗枩嬋偭偰儗僐乕僨傿儞僌偟偰傞偐傜偹丅僗僞僕僆偵栭偮偄偰側偒傖偄偗側偄丅徏偝傫偼塇怳傝偑偄偄偐傜堸傒偵弌偰峴偭偪傖偆偠傖傫丅壌偼僞僋僔乕戙傕側偄偭偰偄偆偝丅摨偄擭側偺偵偝乮徫乯丂1979擭偺僼傽乕僗僩傾儖僶儉偩丅

乮PE儌僨儖偵偮偄偰乯

擭悢偑慜屻偡傞偗偳丄寢嬊丄椦偝傫偑嶌偭偨PE傪搚戜偵攧傟傞傛偆偵偟偰偄偔偺偑傾儕傾偲儅僣儌僋偺婇夋丅偦偙偐傜摦偒弌偡傢偗偱偡傛丅

PE1500傪嶌偭偨偺偼妋偐偵椦偝傫丄偡偖帿傔傜傟偨傒偨偄偩偗偳丅偦偙偐傜愭偺斕攧偲側傞偲岺応偲偼暿側傫偱偹丅椦偝傫偑PE偺尨宆傪嶌偭偨偺偼杮摉偵偡偛偄偙偲偱偡傛丅偁偺傂偲晲憼旤弌偰傞傫偩傛偹丅傾乕僩偺悽奅偺傂偲丅

PE偺僨僓僀儞偺婲尮偼娫堘偄側偔椦偝傫丅搳帒偟偰攧傟傞傛偆偵偟偨偺偼傾儕傾丅

PE1500偭偰堦屄堦屄嵶偐偄僷僥儞僩偲偭偰偁傞傫偱偡傛丅夛幮揑偵偼傾儕傾偵忳搉偟偰傞傫偩偗偳丅

乮PE1500偼嵟弶丄愝寁傗帋嶌偵実傢偭偰偄偨椦怣廐巵偑Westone僽儔儞僪梡偵愝寁丒僨僓僀儞偟偨儅僣儌僋僆儕僕僫儖偺僊僞乕偩偭偨丅屻偵僷僥儞僩偼儅僣儌僋偐傜峳堜杅堈偵忳搉偝傟偨傜偟偄乯

PE-1500帋嶌昳丂Westone偲AriaPro嘦偺儘僑偑暪婰

PE-1500帋嶌昳丂Westone偲AriaPro嘦偺儘僑偑暪婰

崱偱偙偦15枩墌偺僊僞乕偲偄偭偰傕捒偟偔側偄偑丄摉帪偼傎偲傫偳慜椺偑側偔丄堎抂帣埖偄偩偭偨偦偆偩丅僐僗僩偼傕偭偲偐偐偭偰偄偨偑僽儔儞僪傪妋棫偡傞峀崘搩偵偡傞偨傔偵栕偗偼搙奜帇偟偨偦偆偱偁傞丅

擔杮偺懠丄悽奅偵傕斕攧偟偨偑悢擭偼嬯愴傪嫮偄傜傟偨偑丄徏尨惓庽傗丄偝傜偵搉曈崄捗旤偲偺僄儞僪乕僗傪嫬偵擣抦搙偑岦忋丅壙奿傗巇條偺僶儕僄乕僔儑儞傪峀偘傞偙偲偱恖婥偑岦忋偟偰偄偭偨丅

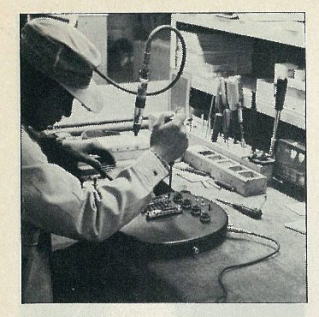

摉帪儅僣儌僋偼惗嶻儔僀儞3杮帩偭偰偨偱偟傚丅傾僐乕僗僥傿僢僋愱梡儔僀儞偲僄儗僉偺儔僀儞2杮偁偭偰丄1擔300杮偔傜偄嶌傞傢偗丅丂PE偼儔僀儞偵忔偭偗偰嶌傟傞彜昳偠傖側偐偭偨偐傜屻乆偵僴儞僪儊僀僪儔僀儞偑嶌傜傟傞偺丅偦偆偄偆慻傒棫偰偲偐柺搢側庤娫偺偐偐傞儔僀儞丅偦偆偄偆偙偲傪傗偭偰傞帪戙偑偁傞丅偠傖側偒傖嶌傟側偐偭偨丅堦斣屆偄儘僑偑擖偭偰偄傞偭偰偙偲偼偦偆偄偆偙偲偩偹丅偦偆偱側偄僊僞乕偼僽僓乕偑柭偭偰屻岺掱偵棳傟偰偨丅埨偄検嶻昳偼偹丅

擖幮摉帪偼怴恖側傫偐僽僓乕偑柭偭偰傕僱僕巭傔偑廔傢偭偰側偄偔傜偄偦偺帪偼嶌偭偰偨丅崱偠傖怣偠傜傟側偄偗偳偝丅僒僢僇乕側偐偭偨傜帿傔偰偨傢側丅偳偙偵攝懏偝傟傞偐偼丄偨傑偨傑壌偼慻傒棫偰偩偭偨偗偳揾憰偲偐婡夿偺曽偵峴偔恖傕偄傞偟丅

乮僺僢僋傾僢僾傗僷乕僣偵偮偄偰乯

僺僢僋傾僢僾偼奀奜偐傜栤偄崌傢偣偑偁傞偲丄擔怢壒攇丄孾梲丄僩僉儚偺3偮偺偳偭偐偩傠偆偭偰榖偵側傞丅

乮嵟弶偼孾梲乯偳偙偐傜傕攦偭偰偄偨偗偳壗擭偩偭偨偐丄戝僐僗僩僟僂儞柦椷偑弌偰僐僗僩嶍尭偱僑僩乕偵拲暥偡傞偙偲偑憹偊偨丅

擔怢壒攇偝傫偺傕摉慠巊偭偰偨偗偳偁偺崰儅僣儌僋偼孾梲偑堦斣懡偐偭偨傫偠傖側偄偐側丅

惓妋偵尵偆偲丄傾儖僯僐偐傜僼僃儔僀僩儅僌僱僢僩偑弌偰偒偰僼僃儔僀僩僶乕偱僐僗僩僟僂儞偑婲偙偭偨偺偑嬈奅偺幚忣偩偹丅偟偐傕僿價儊僞偺帪戙偩偐傜偄偒側傝榗傫偱抏偔偐傜棻棫偪側傫偰偳偆偱傕偄偄傒偨偄側帪戙偩偭偨偐傜偦傟偱捠梡偟偨傫偩偹丅

嬥懏僷乕僣偼丄怣墇昬梿丄壴壀偺帪戙偱丄偦偺偁偲偑僑僩乕偩偭偨丅

乮僷僥儞僩偲僽儕僢僕丄僲僽乯

PE偺僷僥儞僩側傫偩偗偳丅崱偼峳堜杅堈偑帩偭偰傞偗偳偹丅攧偭偰側偄尷傝丅

僿僢僪偺柤慜H/Noble偦傟偼嵟弶傗偭偨丅偁偺僽儕僢僕傕僲乕僽儖偭偰柤慜偱偡傛丅

崱偱傕巹傕椶帡昳帩偭偰傞偗偳丄僷僥儞僩偵堷偭偐偐傞偲傗傜傟偪傖偆傫偱丅偦偙傪旔偗偰傞丅偙傟偼側傫偱偐偭偰偄偆偲僊僽僜儞丄僼僃儞僟乕偑僐僺乕傪嶦偡偨傔偵僿僢僪偺宍偲偐僷僥儞僩傪墴偝偊偨偺丅70擭戙偺枛丅偱丄僼僃儞僟乕偩偗偑拞搑敿抂偩偭偨偺偹丅偩偐傜擔杮偼妱偲暯婥偱僐僺乕偟偰偨偗偳丅

僩乕僇僀偼晧偗偨丅僼僃儞僟乕偼丅僊僽僜儞宯偼揤恄乮僿僢僪乯偩偗摝偘傝傖偄偄偲偐晉巑嶳偩偗偩偭偨傜偄偄偲偐丄枹偩偵傑偩濨枂側傫偩偗偳丅

偦傟偱儅僣儌僋偼桝弌偺斾棪偑崅偐偭偨偐傜丄偙偆偄偆偙偲傪曌嫮偝偣傜傟傞傢偗偩丅僽儔儞僪傪偪傖傫偲偡傋偰曐岇偟側偝偄偲丅PE偺僨僓僀儞僷僥儞僩偭偰偙偺帪戙庢傞偺偼偡偛偔擄偟偐偭偨偲巚偆丅偲傫偱傕側偄嬥偑偐偐偭偰傞偲巚偆丅側偐側偐偍傝側偄丅

僲僽偼椦彜夛丄愗嶍偱偦偆偄偆嵶偐偄偙偲傪傗傞儊乕僇乕偑偁偭偨丅摉帪傑偩GOTOH偑巺姫偒偩偗偱僥乕儖僺乕僗偵庤傪弌偟偰側偐偭偨丅

PE1000偼傾儕傾偑攧傟傞壙奿僝乕儞偵壓偘側偒傖偩傔偩偲尵偭偰PE1500傪僗儁僢僋僟僂儞偟偰嶌偭偨偗偳丄崱搙偼僽儕僢僕偑栤戣偱丅傗偭傁傝悽偺拞偠傖傑偩僂働偹偊偲丅丂

嶌偭偨偺偼怣墇昬梿偱偹丅嵶偐偄偙偲傪尵偆偲丄嵟弶丄嬵偺惛搙偑弌側偔偰儃僐儃僐偱傒傫側價儗偪傖偆傢偗丄僨僐儃僐偱丅側傫偩偐傫偩傗偭偰丄寢嬊儗僗億乕儖僞僀僾偵偟側偒傖庴偗擖傟傜傟傫偲丅僒儞僪僀僢僠儃僨傿偵偟偰僗僩僢僾僥僀儖僺乕僗偵偟偰偄偭偨偺偑巹偲傾儕傾偺婇夋偺巇帠偩偭偨丅梫偡傞偵斕攧梡偵偺偭偗偰偄偭偨丅

乮PE搉曈崄捗旤儌僨儖乯

偙傟偼壌偑傎偲傫偳婇夋傪傾儕傾偺憢岥偱帩偪婣偭偰傗偭偨丅崄捗旤偼偙傟傛傝傕RS偺傎偆偑岲偒偩偭偨偹丅PE偺奐敪夁掱偱堦斣怓傫側帠尵偭偰庱傪撍偭崬傫偩偺偼崄捗旤偺傎偆偩偐傜偹丅徏尨偼拠椙偐偭偨偗偳僗僞僕僆宯偱攧傟偭巕偩偭偨丅偩偐傜偁傫傑傝奐敪偵庱偼撍偭崬傫偱偄側偐偭偨偗偳丅PE-R80偼婥偵擖偭偰崱偱傕庤曻偝偢偵帺暘偺壠偵偁傞偗偳偹丅

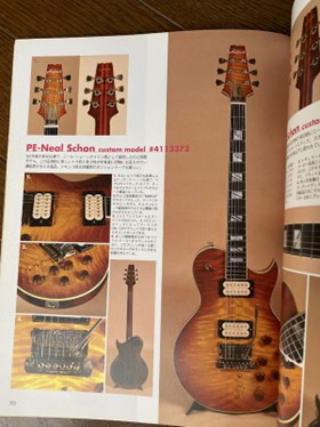

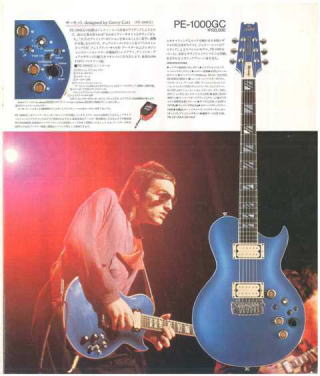

乮PE僯乕儖僔儑乕儞儌僨儖乯

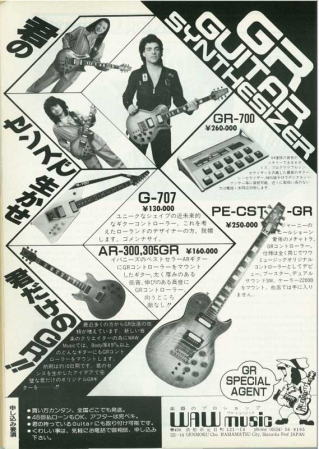

僯乕儖僔儑乕儞偺僔儞僙偲偐偁偁偄偆偺偼榖戣惈傪憂傞偨傔偵儘乕儔儞僪偲慻傫偱丅拞恎偼GR偦偺傑傫傑丅摉帪偼偹丅昹徏偺WOW偲偄偆僔儑僢僾偲慻傫偱嶌偭偨僊僞乕丅丂

乮僕儍乕僯乕偺僊僞儕僗僩丄僯乕儖僔儑乕儞儌僨儖丅僔儞僙丒儐僯僢僩偼晉巑儘乕儔儞僪偐傜GR偺僉僢僩傪偦偺傑傑巇擖傟偰撪憼偝傟偨乯

儘乕儔儞僪偼巹偑撈棫偟偰10擭偔傜偄偼僐儔儃偟偰奐敪傗偭偰傑偟偨傛丅岺応柍偔側偭偪傖偭偨偹丅傑偩儘乕儔儞僪偺忋偺恖偨偪偲偼宷偑偭偰傞丅僊僞乕僔儞僙偼擄偟偄傫偱偡傛丅偙偙偵傕1屄僾儘僩偁傞偗偳丅僔儞僙梡偺抏偒曽傪偟側偄偲丅傕偪傠傫崱偺婡夿偼摉帪偺傎偳偠傖側偄偗偳丄嵟弶偺GR9偼杮摉偵抶傟偨丅丂儊僙僯乕偼傑偩傗偭偰傞偹丅僔儞僙偼杮摉偵傒傫側媰偄偰傞丅Fat STRAT偺僐儔儃偱扨壙偑壓偑偭偪傖偭偨傫偱僔儞僙偺壙抣偑壓偑偭偪傖偭偨丅

偦偙偵LINE6偺僊僞乕傕弌偰偒偰丅悽偺拞僔儈儏儗乕僞乕偑弌偪傖偭偨偐傜丄僔儞僙僊僞乕帺恎偺懚嵼偑婋傇傑傟偨丅偁傟偼儘乕儔儞僪帺恎傕擣傔偪傖偄偗側偄晹暘偩偭偨傫偩傠偆偗偳丅掤偝傫偑巰偸傑偱搟偭偰偄偨偲尵偆偹丅

掤堦懓丄抎幮挿偵側偭偰丄偙偙偺寣嬝偱惗偒偰偄傞偺偼BOSS偺抮忋幮挿偔傜偄偐側丅偁偲偼傒傫側戙傢偭偪傖偭偨偐側偁丅偦偺恖偨偪偼僼僕僎儞偝傫偲傕拠偑偄偄偟変乆偲傕拠偑椙偐偭偨丅

2022擭2寧丄偁傞曽偐傜忣曬採嫙偑偁傝傑偟偨丅

GR搵嵹PE僯乕儖僔儑乕儞丒儌僨儖偵偮偄偰偺戝榓巵偺偍榖偵弌偨丄摉帪偺嶨帍峀崘偺僔儑僢僾WAW偺宱塩幰偱搉绮巵丅

婱廳側奐敪棤榖偲幨恀傪偄偨偩偗傑偟偨偺偱捛婰偟偰偍偒偨偄偲巚偄傑偡丅

摉帪偐傜40擭嬤偔宱夁偟偨崱偱傕偙偺傛偆偵娭學幰偺曽偐傜偛楢棈偑偄偨偩偗傞偲偼偁傝偑偨偄偙偲偱偡丅僊僞乕儅僯傾柣棙偵恠偒傑偡丅

傢偐傝傗偡偄偛愢柧側偺偱尨暥偱宖嵹偄偨偟傑偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

丂昹徏巗偱WAW傪宱塩偟偰偄偨搉绮偲怽偟傑偡丅

婰帠拞偺僯乕儖僔儑乕儌僨儖偱夰偐偟偄帺揦偺峀崘傪栚偵偟偰婐偟偔巚偭偰偍傝傑偡丅

偁偺僊僞乕傪嶌偭偨嵟弶偺愗偭妡偗偼丄僯乕儖偑GR僊僞乕偲僼儘僀僪搵嵹偺儗僗億乕儖傪帩偪懼偊偰堷偄偰偄偨偺偱丄PE偱椉曽搵嵹偡傟偽柺敀偄偲偄偆敪憐偐傜偱偟偨丅

丂嵟弶偼PE-R80傪夵憿偟偰丄傾儖僶儉偺僄僗働乕僾傪弌偟偨帪偺柤屆壆岞墘乮1981擭7寧28擔柤屆壆巗岞夛摪乯偱僯乕儖偵帋偟偰栣偄丄堄尒傪栣偄傑偟偨丅

僼儘僀僪儘乕僘傪憰拝偡傞偺偵偼僊僞乕偺棤偺僉儍價僥傿傪戝偒偔僓僌傞帠偵側傝丄PE偺惗壒偑僜儕僢僪偱偼柍偔側傝丄偳偪傜偐偲尵偆偲傾僐乕僗僥傿僢僋壒偵嬤偄壒偵側傞偺偱丄梋傝岲偒側壒偱偼桳傝傑偣傫偱偟偨偹丅

丂寢嬊丄偛懚抦偺傛偆偵丄摉帪傾儕傾偑働乕儔乕偺戙棟揦偵側偭偨偺偐丄働乕儔乕傪搵嵹偡傞帠偵側偭偨偺偱偡偑丄壒揑偵偼偦偪傜偺曽偑僜儕僢僪傜偟偝偼巆偣傑偟偨丅

偨偩僫僢僩偼働乕儔乕偱偼僠儏乕僯儞僌偑嫸偄堈偄偺偱僼儘僀僪偺儘僢僋僫僢僩偱寛傑偭偨傛偆偱偡丅

丂栘岺姰惉忬懺偱庴庢傝丄GR偺慻崬傒丄巇忋偘傪巹偑傗偭偨偺偱偡偑丄GR梡偺僨僶僀僨僢僪PU偺儀乕僗僾儗乕僩偺僉儍價僥傿偼丄傎傫偺彮偟屻傠偵偟偰傕傜偭偨曽偑棟憐偩偲巚偄傑偟偨丅

戝偒偔僠儑乕僉儞僌偡傞偲帴奅偐傜尫偑奜傟偰偟傑偆嫲傟偑桳偭偨偐傜偱偡偑乧丅

偱傕丄偦偺傑傑巊偭偰偄偨偺偱栤戣偼柍偐偭偨傛偆偱偡偹丅

丂偨偩丄弶擔偺柤屆壆岞墘偺擔偵丄暷崙偱GR婎斦偐傜偺攝慄傪岆攝慄偟偨偺偐丄僟僀儗僋僩壒偩偐丄僔儞僙壒偩偐偑傾僂僩僾僢僩偝傟側偄偲尵偭偰丄儕僴慜偵捈偟偰梸偟偄偲尵偆埶棅偑桳偭偰媫绡柤屆壆傑偱峴偭偰捈偟傑偟偨偑丄僌僠儍僌僠儍偵偄偠傜傟偰偄偨傜傾僂僩側偺偱丄堦墳婎斦傕帩嶲偟偰峴偒傑偟偨偑丄偦傟掱偺岆攝慄偱偼柍偐偭偨偺偱埨怱偟傑偟偨丅儕僴慜偵偼廋棟姰椆偟丄晅榐偱偡偑僯乕儖偺僙僢僩偱帋偟抏偒傪偝偣偰栣偄傑偟偨丅

丂巹傕堷戅偟偰妝婍嬈奅偲偼墢墦偔側傝傑偟偨偑丄崱偱偼椙偄巚偄弌偲側偭偰偄傑偡丅

傑偨夰偐偟偄幨恀傪攓尒偱偒偰愄傪巚偄弌偟傑偟偨丅

僑乕儖僪偺PE/GR偼NAMM偱僯乕儖偵搉偡梊掕偱婇夋偺楅栘偝傫偺梫惪偱嶌偭偨傗偮偱偡偹丅

僕儍僷儞價儞僥乕僕帍偼慡偔撉傫偱偄側偐偭偨偺偱偙傫側婰帠偑桳偭偨偲偼抦傝傑偣傫偱偟偨丅偁傝偑偲偆偛偞偄傑偡丅

丂偁偲丄搉曈崄捗旤巵偵偼崟偺儃僨傿偵愒偺僶僀儞僨傿儞僌傪擖傟偨PE/GR丄徏尨惓庽巵偵偼僷乕儖儂儚僀僩偺僼儔僢僩僶僢僋偺PE/GR偑峴偭偨偲巚偄傑偡丅

僕儍僷儞價儞僥乕僕帍偵宖嵹偝傟偰偄傞PE僯乕儖僔儑乕儞儌僨儖偺摨宆偼僿僢僪偵NS偺僨僇乕儖偑柍偄偺偱丄傾儕傾偱儌僨傿僼傽僀偟偨暔偐傕抦傟傑偣傫丅

僐儞僩儘乕儖僉儍價僥傿偵摫揹揾椏偑揾傜傟偰偄偨傜丄僨僇乕儖傪揬傜偢偵偆偪偑傗偭偨傗偮偐傕抦傟傑偣傫丅

乮JV帍宖嵹偺僇僗僞儉儌僨儖偼1984擭偵尷掕偱巗斕偝傟偨乮100杮埲壓乯僇僗僞儉儌僨儖偱GR僔僗僥儉偼搵嵹偝傟偰偄側偄丅偦偭偔傝側巇條偱偼偁偭偰傕僔僌僱僠儍乕儌僨儖偱偼側偄乯

摉帪偱25枩墌偲偄偆崅壙奿側僊僞乕偱偟偨偑丄僩僢僾傪揬傝僩儔偵偟側偐偭偨傜丄傑偩崅偄抣抜偵側偭偰偄偨偱偟傚偆丅

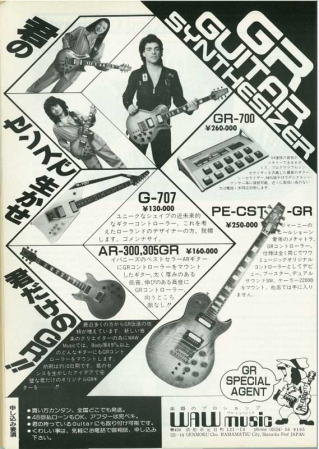

乮WAW MUSIC惢偺僊僞乕僔儞僙僒僀僓乕偼PE-CST-GR \250,000丄GR-700 \260,000偺慻傒崌傢偣偩偭偨乯

僗僥傿乕僽僗儈僗偑DW偺僼僢僩儁僟儖傪巊梡偟偰偄傑偟偨偑丄偦偺儁僟儖傪摜傫偱傒偰摉帪偺崙嶻儁僟儖偲偺堘偄傪尒偮偗傜傟偨偺偼傕偆侾偮偺搚嶻偵側傝傑偟偨丅

丂婣偭偰丄捈偖偵摉帪偺僠僃乕儞儁僟儖偺僇儉僐偺儁僟儖傪夵椙偟偰帋嶌傪偟偰傒傑偟偨偑寢壥偼巚偭偨捠傝偱丄梋暘側摜椡傪昁梫偲偟側偄儁僟儖偵側傝傑偟偨丅

偙傟傕僪儔儉儅僈僕儞偱捠斕傪偟傑偟偨偑丄懠揦偲偼嵎暿壔偑偱偒偨偺偼嫮傒偱偟偨丅

徏尨惓庽偝傫偲偺懪偪崌傢偣偱偼丄崱乮崉乯偝傫傕偄傜偭偟傖偄傑偟偨丅

徏尨儌僨儖偺幨恀傕嵼傝傑偟偨偑丄僼儔僢僩僶僢僋偱偼側偔丄僇乕僽僪僶僢僋偱偟偨丅

搉曈崄捗旤巵偲徏尨惓庽巵偑嵟弶偺PE-R80傪帋憈偟偰偄傞幨恀傕偍憲傝偟偰偍偒傑偡丅

僯乕儖僔儑乕儞偑僄僗働僀僾偺崰偵帋憈偟偨幨恀傕嵼偭偨偺偱偡偑丄巆擮側偑傜暣幐抳偟傑偟偨丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

尦儅僣儌僋偺戝榓巵偵傕巚偄弌偣傞偙偲傪偍暦偒偟偰傒傑偟偨丅

妋偐偵徏尨惓庽丄搉曈崄捗旤偺傆偨傝偵傕嶌傝傑偟偨偑丒丒丒

摉帪偺Divided-Pickup偺斀墳偑抶偄偙偲丄働乕儔乕偺僩儗儌儘偺僠儏乕僯儞僌偑晄埨掕偡偓偰丒丒丒丒丒

摍乆偺棟桼偱尰応偱偺巊梡偼奆柍偱偟偨丅

摉帪偺ARIA偺婇夋幒挿偺楅栘偝傫偑仏JES偺嵵摗幮挿偲俴俙偐傜帩偪崬傫偩榖偱偡丅

夞楬娭學偺僗儁僔儍儕僗僩傪扵偣両偱丄倂俙倂偝傫偵奜拲埾戸偟偨宱堒偱偡丅

仏JES惸摗巵丗1972乣1988峳堜杅堈嵼愋丂悢懡偔偺傾乕僥傿僗僩儕儗乕僔儑儞傪偟偨恖暔

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

1980擭崰偺僯乕儖僔儑乕儞偲偄偊偽丄儗僗億乕儖偺僀儊乕僕乮Les Paul Super custom偲偐崟偺僗僞儞僟乕僪偵弶婜僼儘僀僪偑搵嵹偝傟偨傕偺傕巊偭偰偄傑偟偨偹丅

JAPAN VINATGE帍偺JES惸摗巵傊偺僀儞僞價儏乕婰帠偵傛傞偲1979擭偺4寧偺僕儍乕僯乕弶棃擔偱PE傪搉偟偰怓乆帋偟偰僐儊儞僩傪傕傜偭偨偲偺偙偲側偺偱丄3夞栚偺棃擔偱GR搵嵹儌僨儖偑搉偝傟偨偲巚傢傟傑偡丅

搉绮巵偺偍榖偟偐傜偡傞偲1981擭偺傾儖僶儉丗僄僗働乕僾偺僣傾乕偐傜PE-GR僇僗僞儉儌僨儖傪巊偄巒傔偨傛偆偱偡丅

GR搵嵹PE偵偮偄偰偼丄偄偔偮傕偺屄懱丄巇條偺曊楌偑偁傞偺偱偐側傝偺懪偪崌傢偣丄夵椙偑偁偭偨傕偺偲巉偊傑偡

暲峴偟偰奐敪偟偰偄偨偐偼晄柧偱偡偑丄偦偺屻GR旕搵嵹儌僨儖乮弶婜僽儕僢僕搵嵹丄僙僷儗乕僩僽儕僢僕偱僔僌僱僠儍乕擖側偳乯偱偺帋嶌昳傕搉偝傟偰偄偰幨恀偱妋擣偡傞偙偲偑偱偒傑偡丅

偙傟傜PE偼惓幃偵僯乕儖僔儑乕儞偺僔僌僱僠儍乕偲偟偰嶌傞榖傕忋偑偭偰偄偨傜偟偄偱偡偑丄摉帪偺Gibson/儗僗億乕儖偺斕攧晄怳偺忬嫷偐傜峳堜杅堈懁偺峫偊偱拞巭偵側傝丄惓幃側僯乕儖僔儑乕儞丒僔僌僱僠儍乕儌僨儖偼幚尰偟側偐偭偨偦偆偱偡丅

摉帪丄惙傫偵傾儕傾僾儘2僽儔儞僪偺傾乕僥傿僗僩儕儗乕僔儑儞偑峴傢傟偰偄偨偺偼弎傋偨偲偍傝偱偡偑丄

徏尨惓庽巵丄搉曈崄捗旤巵偑巊偭偰偄傞幨恀側偳尒偨偙偲偑側偐偭偨偺偼丄僠儏乕僯儞僌偺埨掕惈偲斀墳懍搙偺偣偄偩偭偨傫偱偡偹丅

傾乕僥傿僗僩儌僨儖偑偳偺傛偆側曽乆丄攚宨偱憿傜傟偰偄偨偺偐偑暘偐傞婱廳側僄僺僜乕僪傪婰榐偡傞偙偲偑偱偒傑偟偨丅偱偒傟偽偙傟傪惢憿偟偨帪偺儅僣儌僋偺僄僺僜乕僪傕暦偒偨偄偲偙傠偱偡偑丒丒

偛嫤椡偄偨偩偄偨搉绮偝傫丄戝榓偝傫偵偼戝曄姶幱怽偟忋偘傑偡丅

乮PE-25ANNIVERSARY乯

傾僯僶乕僒儕乕偲偐慡晹ARIA婇夋偲杔摍偺帪戙丅偩偐傜MD偺徏尨僼傽儞偭偰偺傕偗偭偙偆傾儕傾偺PE帩偭偰偨傝偟偰偐傇傞偺偹丅儖乕僣偟傜傋偰扤偑傗偭偰偨偐抦偭偰傞傫偩偹丅偩偐傜PE偺廋棟憲偭偰偔傞恖偄傞傛暯婥偱丅儊儞僥偟偰偔偩偝偄偲偐棤奧偵僒僀儞偟偰偔偩偝偄偲偐偝丅偦傫側偺偳偆偱傕偄偄偠傖傫偐偭偰乮徫乯偱傕斵傜偵偼偄偄傜偟偄偹丅

乮PE GC-1000乯

僕僃儕乕僐僢僩偲傾儕傾偺憢岥偱榖傪偟偰丄偳偆偄偆偺傪晅偗偨偄丠偭偰榖傪偟偰丄偙傟偼B.C.Rich偺僽乕僗僞乕偑偦偺傑傑擖偭偰傞丅EAGLE偺夞楬偺僐僺乕丅丂TS偼僸僢僩偟偨偐傜偹Dimarzio偲僙僢僩偱丅偦偺棳傟偑偙偺偲偒丅

乮僟僽儖僱僢僋儌僨儖乯

偁偁丄偦傟偼傕偆榖戣偯偔傝丅娫堘偄側偔丅偱傕寧偵6戜偔傜偄嶌偭偰傞傫偠傖側偄偐側丅

崱偱傕朰傟側偄偺偑6尫偲儀乕僗偭偰偺偑偁偭偨丅棾摱儌僨儖偺偲RS斉偑偁偭偨傫偩偗偳丄RS斉傪僷儔僔儏乕僩偺儔僀僽偱椉曽抏偐側偒傖偄偗側偔側偭偰丄僪儔儉僗僞儞僪夵憿偟偰偔偔傝偮偗偨偺妎偊偰傞丅崱巚偊偽曄側傕偺嶌傜偝傟偨傛側丅偱傕慛楏偵巆偭偰偄傞偺偼傗偭傁傝PE偲SB偩傛偹丅奜恖傪娷傔偰妝婍偲偟偰偺昡壙偑堘偭偨丅

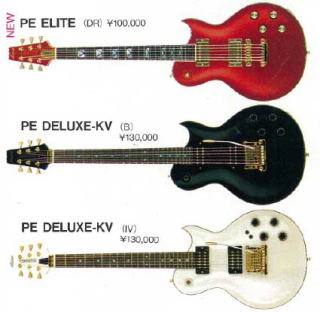

乮PE-DELUEX KV乯

掕壙12枩墌丅摉帪働乕儔乕側傫偰壗枩傕偟偨傫偩傕傫丅偙偺僷乕僣偑丅偱丄晅偗傞偲僠儏乕僯儞僌偑偢偭偲崌傢側偄乮徫乯丂愨懳崌傢側偄丄僶僱偺惛搙偑埆偔偰丅妏搙偑儁儔儁儔偱偝丄PE偼僇乕僽僪僩僢僾側偺偵働乕儔乕偼挙傝崬傫偱棊偲偟偰偁偭偨偱偟傚丠偁傟偼柍棟偟偰傞傢偗偝丅崌傢傫傕傫偱丅僶僟僗偑弌偨偲偒偵儀乕僗傕摨偠偙偲傗偭偨傛偹丅

1984僇僞儘僌

1984僇僞儘僌

乮帋嶌昳僔儑僂儌僨儖乯

壗偟傠傊傫側傕偺偄偭傁偄傗偭偨丅1979NAMM僔儑僂偺僀儞儗僀傃偭偟傝偺RS丄SB偼偨傇傫巜斅偩偗偱10枩墌偲偐偟偰傞丅巜斅偺偙偆偄偆偺偼奜拲偑傗偭偰傞丅嵟廔慻傒崬傒偼慡晹壌偑傕偆愱栧偺扴摉偱傗偭偰傞偐傜丅

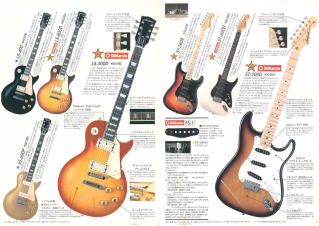

乮僐僺乕儌僨儖乯

80擭偼僩乕僇僀偑丄杮暔傛傝桪傟偨僐僺乕偲偐尵偭偰偨偹丅僼僃儖僫儞僨僗偼僓丒儕僶僀僶儖丅僌儗僐偼僗乕僷乕儕傾儖丅傾儕傾偼僆儕僕僫儖偱偄偗偭偰巜帵偩偐傜慡晹僆儕僕僫儖偩偭偨偗偳僐僺乕偼巰偸傎偳偁偭偨傫偱偡傛丅

乮僨傿儅僕僆僷儚乕僪僔儕乕僘乯

僨傿儅僕僆偺僨儏傾儖僒僂儞僪偹丅僨傿儅僕僆偺僄乕僕僃儞僩偲偭偰丅僨儏傾儖僒僂儞僪偲僗乕僷乕僨傿僗僩乕僔儑儞丄僼傽僢僩僗僩儔僩偲偐丅偁偺崰偼桝擖昳偺晹昳傪晅偗傟偽攧傟偨傕傫偩偐傜丄僨傿儅僕僆偵岎徛偟偰巊偭偨丅

乮僆儕僕僫儖儌僨儖乯

傾儕傾偺楌巎偺拞偱堦斣悢傪嶌偭偨偺偼TS偐CS偺偳偭偪偐偩偲巚偆丅

偁傟傕尰幚偵偼僐僗僩嫞憟偱尩偟偔側偭偨偺偲攧傟側偔側偭偨偐傜僐僗僩僟僂儞儌僨儖嶌偭偰戝検惗嶻偟偨偭偰偺偑幚懺偩傛偹丅

RS僛僽儔偼傗偭偨丅僛僽儔偼嵽椏偑捒偟偐偭偨偺偹丅傾儊儕僇偺僔儑僂偵峴偭偨偲偒偵傾儗儞價僢僋偑巊偭偰偨傫偩傛偹丅偱僛僽儔傗偭偰傒傛偆偐偭偰丅偨傇傫100杮傕傗偭偰側偄偱偟傚偆丅僛僽儔偺僷儞僼嶌偭偨偙偲偁傞傛丅偁傟傕傾儗儞價僢僋巚憐偺傑傫傑丅寉偄壒偑偟偰偹丅儃僨傿僂儔偼僩僠偐側偵偐偠傖側偄偐側丠偁傟丅僛僽儔偭偰撉傓偺偐僕乕僽儔偭偰撉傓偺偐傢偗傢偐傜傫(徫)

僛僽儔偼寗娫偑戝偒偔偰岺応偐傜僽乕僀儞僌偺棐丅妱傟偪傖偆偟偝丅偳偙偺儊乕僇乕偩偭偨偐側偁丠NAMM偵峴偭偰傒偰偒偰柺敀偄側偭偰丅儅僣儌僋偼偁偁偄偆夛幮偩偐傜嵽椏愱栧偺扴摉幰傕偄傞傢偗丅

曄側柌傒偨偄側偙偲偄偆偲杮摉偵庤偵擖傟偰偒偪傖偆恖偑偄偰偝丅攦偄晅偗偟偰偔傞愒塇偝傫偭偰尵偭偰丅嵽椏偺榖偼擻彂偒尵偄巒傔傞偲侾帪娫偔傜偄僴僴乕偭偰暦偄偰偄側偒傖偄偗側偄乮徫乯

RS偲偐偺僇僫僨傿傾儞傾僢僔儏偺摫娗偼偁傫側偵崟偄偺偼僗儈傪擖傟偰傞丅

偦偺曈偼揾憰偺屆壠巵偑徻偟偄偲巚偆丅PE偱幗揾憰傕傗偭偨偟偝丅恵嶳揾憰偐偳偭偐偠傖側偄丠丂NAMM僔儑僂梡偵帾奊僔儕乕僘傕傗偭偨丅側傫偱偐偲偄偆偲屆壠偝傫偑栘慮嶳椦崅峑偺弌側偺偹丅栘慮偵偦偆偄偆拠娫偑偄偰偝丄側傫偐僕儍僷僱僗僋楬慄偑梸偟偄偭偰丅偪傚偆偳僔儍乕僾偺枩擭昅偺僕儍僷僱僗僋儌僨儖偑偁偭偨偐傜丅梫偡傞偵僀儊乕僕儌僨儖丅偐側傝榖戣偵側偭偨傛丅

嬥偺儌僨儖傛傝愭偵丄崟偄偲偙傠偵帾奊傪昤偄偨偺偑偁傞丅偦傟偑NAMM僔儑僂儌僨儖偺嵟弶丅

1977擭偵SB偑弌偨偲偒偼丄傾儕傾偺媿揷偭偰偺偲杔偑僨僓僀儞扴摉傗偭偨側丅傾儗儞價僢僋巚憐側偺偹丅摉帪傾儗儞價僢僋偭偰儃僨傿偵僥乕僷乕偑偮偄偰傞傢偗丅僗儖乕僱僢僋偱僷儔EQ偺憱傝偺傗偮偑嵹偭偰偰丅崄捗旤偺RS-X傕偦偙偐傜偒偰傞偺丅斵偑摉帪傾儗儞價僢僋偵嫸偭偰偰丅YMO偺帪偺傕偦偺棳傟偺僗儁僢僋偱RS-X丅偦傟傪傕偭偰悽奅僣傾乕丅

1977擭傾儗儞價僢僋傪巊梡偟偰偄傞丅

1977擭傾儗儞價僢僋傪巊梡偟偰偄傞丅

SB偼摉帪偺傾僢僔儏偑廳偡偓偰丅崱偱偙偦儔僀僩傾僢僔儏偲偐側傫偩偭偰尵偭偰傞偗偳丄桝擖偟偨偺偑僇僫僨傿傾儞傾僢僔儏偟偐側偐偭偨丅僋僜廳偔偰寵偑傞傢偗丄傒傫側偙傫側偺抏偗傞偐偭偰丅偱夵椙偵夵椙傪廳偹偰丅SB偑嵟弶尵傢傟偨偺偼廳偄丅偦傟偐傜僽儔僗偑棳峴偭偰偨帪戙偱丄摉帪傾儗儞價僢僋偺恀帡偟偨傕傫偩偐傜尫僺僢僠16偩偭偨偺偹丅偲偙傠偑傾儊儕僇偺僾儗乕儎乕偵傎偲傫偳偑僺僢僠18.5偠傖側偄偲尵傢傟偨丅價儞僥乕僕偺僕儍僘儀乕僗偱妎偊偰傞偐傜抏偗側偄傢偗丅偦傟偑僱僢僋偵側偭偰偨丅搑拞偱慡晹曄偊偪傖偭偨偗偳偹丅偦傟偑僂僀乕僋億僀儞僩偩偭偰傢偐偭偨偐傜偹丅偱宆傪偍偙偟偰丅偦偙偵偼偄傠偄傠楌巎偑偁傞丅

儂儚僀僩僗僱僀僋偱僽儗僀僋偟偨帪偑偪傚偆偳儅僣儌僋偑偮傇傟偰傾儔僀偵峴偭偨偲偒丅僯乕儖丒儅乕儗僀偲偐儖僨傿丒僒乕僝偲偐丅儖僨傿偺帪偑僗僥傿乕僽丒償傽僀偑弌偰偒偨偲偒偩丅

SB偺RSB-800偭偰偺偑晳偆傛偆偵攧傟偨偺偼摉帪偼杮恖梡偼岦偙偆偱傗偭偰丄偦傟傪僾儘儌乕僔儑儞梡偵傗偭偰偨丅偁傟偼傕偆擔杮惢偠傖側偄側丄娯崙惢偩丅巹偑ARIA嵼愋拞偼PE,SB偼擔杮偱嶌偭偰偄偨偺偵丄巹偑帿傔偰偐傜戝検偵嶌偭偰幙傪棊偲偟偪傖偭偨偱偟傚丅偁偺曈偐傜棳傟偑曄傢偭偪傖偭偨丅崱SPG偭偰尵偭偰傞偗偳僒儈僢僋偺慡惙帪戙丅

SB偼妋偐偵僸僢僩偟偨丅僗儖乕僱僢僋傪嶌傟傞岺応偭偰偨傑偨傑摉帪儅僣儌僋偟偐側偐偭偨丅

偁偁傗偭偰僒儞僪僀僢僠傪傗偭偰僥乕僷乕偺儃僨傿傪嶌傞偲偄偆丅懡暘僼僕僎儞傛傝嶌偭偨偺偼憗偄丅

僗儖乕僱僢僋側傫偰嶌傞偙偲帺懱偑岺応偵偲偭偰傒傟偽朶嫇丄側傫偰偙偲峫偊傞傫偩偭偰丅嵽椏旓偺偙傫側曕棷傑傝偺埆偄偙偲峫偊傗偑偭偰偭偰丅僗僇乕僼僕儑僀儞僩側傫偰柍偄帪戙偩偐傜栘傪揬傞偠傖傫丅僱僢僋妏搙偺偁傞偺傪嶌傞傫偩傕傫丅偦傝傖偁儌儊偨傛偹丅偙傫側曕棷傑傝偑埆偄傕傫偭偰丅

SB偼傾儗儞價僢僋偺僒乕僉僢僩傪僐僺乕偟偰擖傟偨傕傫偩偐傜偦傟偑僂働偨傫偩傠偆偹丅偁偺僺僢僋傾僢僾傪嶌偭偨偺偑擔怢壒攇偐孾梲偺偳偭偪偐偩傛丅

SB傕RS傕僗僞乕僩偼傾儗儞價僢僋偺巚憐偐傜巒傑偭偰丄RS偼偳傫偳傫曄壔偟偰偔偱偟傚丠挌搙YMO偑悽奅偵弌偨偲偒偼堘偆夞楬偵側偭偰偨偹丅儃僨傿傕僆儕僕僫儖偐傜偼曄傢偭偰傞偺丅

1980丂SB-1000偲僆儕僕僫儖僴乕僪働乕僗丅

弶戙RS

弶戙RS

RS偼帪戙偺棳傟偱偳傫偳傫曄壔偟偰偄偔丅

娰挿強桳

娰挿強桳

CS側傫偰儌僨儖偁偭偨偱偟傚丠乮CS350乯偁傟偼巇帠偑側偄偲偒偵嬯擏偺嶔偱峫偊弌偟偨埨偄僗儁僢僋偺埨偄儌僨儖丅巰偸傎偳攧傟偨丄偁傟偼丅悂偒偭傁側偟偺僆乕僾儞僾傾乕偺巒傑傝丅

儅僣儌僋偼僙僢僩僱僢僋摼堄偩偭偨傫偩傛妱偲丅懠偑寵偑傞偲偒偵暯婥偱僙僢僩僱僢僋嶌偭偰偨丅

CS400側傫偰偺傕僙僢僩僱僢僋偩偭偨偹丅摉帪儅僣儌僋偵偼岺応偺拞偵婡夿傪嶌傞愱栧偺愱栧壠偑偄偨偺丅媄弍晹偺拞偵偦偆偄偆僙僋僔儑儞偑偁偭偰愱梡婡傪嶌偭偪傖偭偰偨丅傑偩NC側傫偰屻偩偐傜偹丅偦傟偱僐僗僩偑崌偭偰嫞憟椡偑偁偭偨偟丅揝偩傠偆偑栘偩傠偆偑愱梡婡傪嶌偭偪傖偆丅僸乕儖儗僗偵偟偰傕偦偆偄偆嶍傞婡夿傪嶌偭偪傖偆傢偗丅NC偭偰検嶻梡偺婡夿偱偁偭偰丄暿偵惛搙傛偔戲嶳嶌傞偨傔偵惗傑傟偨婡夿偠傖傫丅妝婍偭偰杮棃恀媡偠傖傫丅崱巚偆偲妝婍偵偼儅僣儌僋偺曽幃偺曽偑惓偟偐偭偨偐傕偟傟側偄丅偦偆偄偆恖偑偄偨偐傜妝偩偭偨丅

乮U-1000乯

偙傟偼峳堜偺楅栘偝傫偺壓偺媿揷偭偰偺偑偄偰丄偦傟偲嬋偘傠偩傂偭偐偗傠偩偭偰尵偭偰堦弿偵傗偭偰傞丅岺応偵偼偙傫側傕偺嶌傟傞偐偭偰搟傜傟傞傢偗偠傖傫丅惗嶻夁掱偱愜傟偪傖偆偟偝丒丒

娰挿強桳U-100乮1982乯傾儕傾僆儕僕僫儖儌僨儖偲偲傕偵

娰挿強桳U-100乮1982乯傾儕傾僆儕僕僫儖儌僨儖偲偲傕偵

偄傠傫側僔儕乕僘偑憹偊偰偄偭偨偺偼丄椦偝傫偐傜屻偑巹偺巇帠偱傾儕傾偲堦弿偵傗偭偰丄棾摱偝傫偺傾乕僠儞乮U-100懠乯偲偐偁傟傕傾儕傾偱婇夋偟偨儌僨儖丅

僨僓僀儞偼傾儕傾偺恖娫偲巹偱恾柺昤偄偰傗偭偰傑偟偨丅儅僣儌僋偺拞偵傕愱栧偺恾柺愱栧壆偑偄偨偟丅戝懱偙傫側傕偺嶌傝偨偄偐傜恾柺偍偙偣丄偲嵟廔僗儁僢僋偵偟偰偄偭偰丅壌傜偼庤彂偒偺帪戙偱偡偐傜偹丅

僕僃僀儖傗傾乕僗僔僃僀僇乕偼巹偑儅僣儌僋偵栠偭偨崰偱傾儕傾偺僗僞僢僼偺尨偝傫偑扴摉偟偰偨偐側丠摉帪丄儅僣儌僋偲傾儕傾偼僼僃儖僫儞僨僗摫擖偱尟埆偩偭偨帪婜丄偱傕傾儕傾偼嶌惉偟偨丅徏堜忢徏乮BO冇WY乯偐傜傑偨巹偑娭梌偟傑偟偨丅

巹偑堦斣峷專偟偨偺偼傾儕傾偺巇帠偩偹傗偭傁傝丅偦傟偲傕偪傠傫僂僄僗僩儞丅

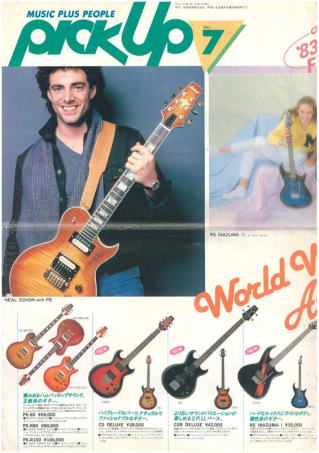

堦斣巚偄擖傟偑偁傞僊僞乕偼傗偭傁傝PE偱偟傚偆丅PE傪夵椙偟偰攧傟傞傑偱偵偟偰偐傜丄偦傟偑幉偵側偭偰PE丄SB偱奜僞儗偑偳傫偳傫擖偭偰偒偰丅偩偐傜偪傚偆偳偙偺僇僞儘僌偺偙偺偲偒偩偭偰Will Lee偩丄Neal Schon偩丄Marcus Miller偠傖傫丅偲傫偱傕側偄婄傇傟偩傛丅

乮僌儗僐偺OEM乯

1970擭戙僼僕僎儞偺儗僗億乕儖傕傗偭偰偨偹丅僐儔儃偟偰偨偐傜偹丅

娙扨偵尵偆偲丄乮嵟弶偼乯儃儖僩僆儞偺僗僩儔僩宯偑僼僕僎儞丅僙僢僩僱僢僋偲偐僇乕僽偺偮偔柺搢側偺偑儅僣儌僋丅乮EG-380乣乯娙扨偵尵偆偲偦偆偄偆帪戙偺偡傒傢偗丅1970擭戙偺嵟弶偼偦偆偄偆廧傒暘偗偱拲暥偑棃偰偨丅柺搢側偺偑儅僣儌僋丅岺応偩偐傜恄揷偵傗傟偭偰尵傢傟偰丅儅僣儌僋偼嵟弶偺僗僞乕僩偩偗偱偟傚丅

僌儗僐偑戝偒偔側偭偰偄偔偲偒偼僼僕僎儞偑儊僀儞丅僗乕僷乕儕傾儖嶌偭偰傞崰偼慡晹僼僕僎儞偱嶌偭偰傞丅

偦偆偦偆儗僗億乕儖傕僴儞僪儖乕僞乕偩偭偨偹丅

乮僌儗僐偑攧傟偩偟偨偲偒偼乯僼僕僎儞偑僼儖僉儍僷偩偭偨偐傜丄儅僣儌僋偺慻傒棫偰儔僀儞偑3偮傕偁偭偨偐傜丅僽僓乕偑柭偭偰棳傟偰偔傞僩儓僞曽幃偩偭偨丅僌儗僐傕偁傟偽僄僺僼僅儞傕偁傞傢偗偩丅傾儖僶儗僘傕偁傞偟僂僄僗僩僶儕乕傕偁傞偟丅僗僩儔僩偺僕儑僀儞僩僾儗乕僩偵MATSUMOKU偲擖偭偰偄傞丄偁傟傕戝検偵嶌偭偨偹丅

儅僣儌僋惢僗僩儔僩僉儍僗僞乕偺徹丅

儅僣儌僋惢僗僩儔僩僉儍僗僞乕偺徹丅

乮Ibanez偺儅僣儌僋惢儗僗億乕儖偺偙偲傪暦偄偰傒偨乯

Q:惎栰偺巇帠偭偰儅僣儌僋偼傗偭偰側偄偱偡傛偹丠

僒儞僾儖偩偗偠傖側偄丠堷偒崌偄偼偁偭偨偲巚偆偗偳丅

曄側榖摉帪偺儅僣儌僋偼堷偔庤偁傑偨偠傖傫丅巇帠慖傋傞棫応偵偄偰杮摉偵僼儖僉儍僷偩偭偨偐傜丅側傫偱偙傫側偵嶌偭偰攧傟傞傫偩傠偆偭偰帪戙偩偐傜丅偄傠傫側悽奅拞偺儊乕僇乕偑棃偰傕丄傗偭傁摉帪偺惎栰側傫偰傾儕傾偲斾傋傟偽傑偩彫婯柾偩偭偨偐傜丅崱偱偙偦悽奅偺Ibanez丄TAMA偵戝偒偔側偭偪傖偭偨偗偳丅僼僃儖僫儞僨僗側傫偰傕偭偲壓偺曽偵偄偨傫偠傖側偄丠

偦偆偄偆帪戙偩偐傜摉慠惌帯壠偨偪偼戝偒偄僄儕乕僩夛幮偲晅偒崌偭偨傫偠傖側偄偐側偁丅

巹偑弶傔偰NAMM偵偮偄偰偄偭偨偲偒丄崱偱傕堦惗朰傟側偄偗偳25嵨偺偲偒偐側偁丄巇帠廔傢偭偰偐傜枅斢偍媞偲斞怘偆傢偗偩丅僸儖僩儞偵攽傑偭偰夛幮偼偄偔傜偐偐偭偨偐抦傜傫偗偳偝丅乽僗乕僣傪2拝傕偭偰偙偄乿乽栭偲拫娫偲懼偊傠乿斞怘偆偲3帪娫丅摉帪偁傫傑傝塸岅傕傢偐傫側偄偺偵嬯捝偱偟偐側偄丅枅斢偦傟偑懕偄偨傛丅僼儔儞僋僼儖僩偺NAMM僔儑僂偱丅

僽乕僗傕弌偟偨丅僂僄僗僩儞偩偗偠傖側偔偰彜攧偵峴偔偠傖傫丅儈乕僥傿儞僌偵丅僔儑僂偺嵟拞偼偦偆偡傞偲偍媞條傪愙懸偡傞偠傖傫丠偦偺偁偲僙儞僩儖僀僗夞偭偨傝僄僺僼僅儞偺夛幮峴偭偨傝弌挘偡傞偱偟傚丠偨傑偨傑儅僣儌僋偼晅偒崌偭偰偄傞恖偨偪偺僌儗乕僪偑偡偛偐偭偨丅摉慠傾儊儕僇SINGER偺椡偑擖偭偰偄傞傫偩傠偆偹傗偭傁傝丅崱僗儁乕僗僔儍僩儖傊峴偭偪傖偭偨偗偳丅

偦傟偼峳堜偠傖側偄丅偦傟偼偹丄儅僣儌僋偺儖乕僣傪尵偆偲丄擔杮僔儞僈乕偭偰偺偑塅搒媨偵偁偭偰1000恖偔傜偄偺夛幮丅偦偺忋偑擔杮惢峾強丅1枩恖偄傞傛偆側丅傑偩擔杮惢峾強偼偁傞傢側丅偦偺忋偑傾儊儕僇僔儞僈乕側偺丅傾儊儕僇僔儞僈乕偼摉帪偡偛偐偭偨傫偩傠偆偹丅偱丄崱偼僗儁乕僗僔儍僩儖傊峴偭偪傖偭偨偗偳丄忋偐傜偺柦椷偱弴乆偵暵傔傜傟偰偄偭偨偗偳丄椦偝傫偺傒偨偄側僽儕僢僕1屄嶌傞偺偵鈍媍彂傪彂偄偰僔儞僈乕偺恊夛幮傑偱愢柧偵偄偐側偒傖偄偗側偄丅僼儘僪儘乕僘傒偨偄側僩儗儌儘嶌偭偨偲偒丄巹僾儗僛儞僥乕僔儑儞偵峴偒傑偟偨傛丅偙傟偼壗偺偨傔偵嶌偭偰丄偳傟偔傜偄偭偰丄僊僞乕偺偙偲側傫偰傢偐傜傫丅側傫偱偦傫側傕偺偮偔傞丠偲偄傢傟傞丅偩偭偰恊夛幮偩傕傫丅恾柺帩偭偰僾儗僛儞偵峴偒傑偟偨傛丅

側傫偱偙傟偑弌偰偔傞偐偲偄偆偲丄偙傟偑偒偭偐偗偱僑僩乕僈僢僩偲偺墢偑怺偔側偭偨丅摉帪偼傑偩壴壀岺嬈偭偰恴朘偺晹昳壆偝傫偲偐僩僉儚偲偐偑尦婥偩偭偨丅孮攏偺僑僩乕僈僢僩偑偙偺曈偐傜僌乕偭偲弌偰偒偰丄崱傗悽奅偺僑僩乕偵側偭偪傖偭偨偗偳偹丅

僽儕僢僕偺鈍媍彂帩偭偰偄偔傢偗丅僴儞僐偑壓傝偰偔傞傑偱1偐寧偐偐傞傫偩丅戝夛幮偭偰偦傫側傕傫偩傛丅

偦傟偱傕偄傠傫側懱尡偝偣偰傕傜偭偨丅

乮僼僃儞僟乕僕儍僷儞偺桿偄乯

恄揷彜夛偺彫搱偝傫偑僼僃儞僟乕僕儍僷儞偺埶棅偵棃偨偙偲偼抦偭偰傑偡傛丅偱傕儅僣儌僋偼庴偗側偄偲側偭偨丅僊僽僜儞傗偭偰偨偱偟傚丠僊僽僜儞偲僼僃儞僟乕偼巰偸傑偱儔僀僶儖偩偐傜丅擔杮崙撪偱偄偆偲丄峳堜巎榊偝傫偲彫搱抭偝傫偭偰偡偛偄楌巎傪憂偭偨Big嫄摢偩偭偨傢偗偱偡傛丅峳堜偝傫偼傑偩惗偒偰偄傞偗偳丅恄揷彜夛偺彫搱偝傫偺僷儚乕偭偰敿抂側偔偰僪僗偺岠偄偨恖偱偹丅掜偺楅栘幮挿傕偡偛偐偭偨傫偩偗偳丄僌儗僐傪2幮偱嶌傞偔傜偄偹丅A-Rock偲偐丄傗偭傁傝恄揷彜夛偺僷儚乕偭偰偡偛偐偭偨丅

撧椙偝傫偼栜榑抦偭偰傑偡傛丅恄揷彜夛偺墿嬥帪戙偺婇夋儅儞偱偡傛丅塩嬈偑戲揷偝傫丅

杔偼傾儕傾傕傗偭偰傞偟僌儗僐傕傗偭偰傞偐傜丅僌儗僐慡惙婜偼僼僕僎儞偩偗偠傖偱偒側偔偰儅僣儌僋傕傗偭偰偨丅恄揷彜夛偺惸摗偝傫偼僼僕僎儞偲儅僣儌僋椉曽巊偭偰偨丅

撧椙偝傫偼偹丄嬈奅偺挻婏恖丄桳柤恖偺堦恖丅僕儑儞儗僲儞傒偨偄偱偹丅儅僣儌僋偵傕傛偔棃偰偨丅丂

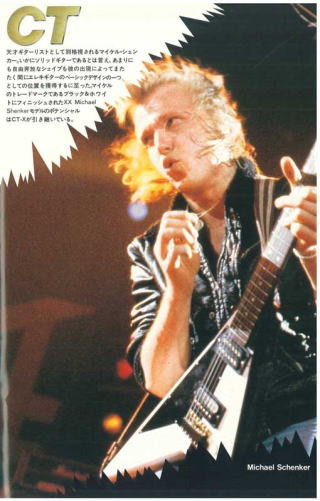

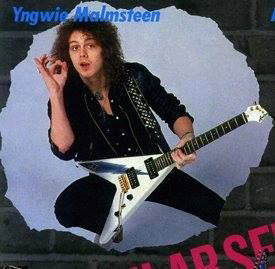

傾儕傾偼奀偺岦偙偆偱偡偛偐偭偨丅摉帪僨儏僢僙儖僪儖僼偲儘儞僪儞偲LA偵帠柋強傪傕偭偰丅崱偺惎栰偑傗傞慜偵傗偭偰偨傢偗丅偩偐傜僗僥傿乕僽丒償傽僀偲偐傒傫側摉帪偼傾儕傾偺LA偺僄儞僪乕僒乕偱偡傛丅摉帪僀儞僌償僃僀偩偭偰晄椙傒偨偄側傗偮偩偭偨偗偳梀傃偵棃偰偨傕傫偹丅XX偺僀儞僌償僃僀儌僨儖偺偁偲偺儅僀働儖僔僃儞僇乕儌僨儖偼丄偁傟偼偡偛偄悢攧偭偨傛丅傕偺偡偛偄悢丅偦傟偼壌偑傾儕傾偵晪擟偡傞偪傚偭偲慜偐側丄儅僣儌僋嵟屻偺曽丅偙傟偼傕偺偡偛偔僸僢僩偟傑偟偨丅擔杮偱巰偸傎偳攧偭偨丅

僀儞僌償僃僀偼RS偱巇妡偗偨偲偒偵斵偑弌偰偒偰丅RS偑堦斣攧傟偰偄偨帪偼扤偩傠偆丠丒丒搉曈崄捗旤偺YMO偺偲偒偐側丅RS-X偱丅偁傟偼巹偑傕偆搶嫗偵偄偰斵偵偔偭偮偄偰偄偨帪偩丅偦偺儌僨儖偑偹丅

摉帪乮1970擭慜屻偐傜乯偺傾儕傾偭偰憗傔偵奀奜弌偨偱偟傚丅忣曬偑偡偛偐偭偨丅崱偼惎栰偝傫偑摉偨傝慜偵傗偭偰傞偙偲偩偗偳丄傾儕傾偺曽偑忋偱妶摦偑偡偛偐偭偨丅

峫偊偰傒傟偽偁偺摉帪偭偰丄傾儊儕僇壒妝偑悽奅偵偳傫偳傫弌偰峴偭偰傞傢偗偠傖傫丅偦偺慜偑僽儕僥傿僢僔儏儘僢僋偱丄枹偩偵暻偑偁傞傛偹丅壒傪憂傞偺偵僀僊儕僗宯偺恖偲儓乕儘僺傾儞丄傾儊儕僇儞儘僢僋偺恖偲偼壒憂傝偑慡慠堘偆丅偦傟偑寢峔偁偭偨偹丅嬌抂偵尵偊偽偙傕偭偰傞壒偲柧傞偄壒偺堘偄丅偦傟偱偄偰傾儊儕僇偱僸僢僩偡傞偲悽奅偺僾儗乕儎乕偵側傟偨傫偱儓乕儘僢僷偺儈儏乕僕僔儍儞偑峴偭偨傢偗偩丅壌偑娭傢偭偨僀儞僌償僃僀傗僔僃儞僇乕偭偰丄傾儊儕僇偵峴偭偰廧傫偱僽儗僀僋偟偨偹丅

儅僣儌僋偑偮傇傟傞5乣6擭慜偐側丠忋偑僼僕僎儞偲僐乕億儗乕僩偡傞偲尵偄弌偟偰丅

暯椦偝傫偲偐拞揷偝傫偲偐偑媄弍晹挿偱偄傞帪戙偱丄忋瀶偝傫偑傑偩暃幮挿偩偭偨偐側丅偦偺帪戙偵椉曽偱岎棳偟傑偟傚偆偲偄偆傛偆側偙偲偑偄傠偄傠偁偭偰丄偦偺壓偵偄偨偺偑悪杮払偩偹丅乮尰Sugi Guitas戙昞乯偪傚偆偳杔偑婇夋偺憢岥偩偭偨傫偱丄斵傜偲偄傠傫側偙偲傪榖傪偟偨傝偟偨偑悢擭偨偭偰暿傟偪傖偭偨偹丅岦偙偆偼僼僃儞僟乕丄偙偭偪偼僊僽僜儞傒偨偄偵丅忋偺曽偱惌帯揑偵偹丅杔傜儁乕儁乕偼僕儍僢僕傑偱暦偐偝傟偰側偄偗偳丅

乮屻擔丄悪杮巵偵暦偄偰傒傞偲丄儅僣儌僋嵟屻偺崰丄拞揷偝傫偐傜壗偐巇帠傪弌偟偰傗傟偲尵傢傟偰3杮偔傜偄帩偭偰懪偪崌傢偣偟偨偦偆偩偑丄寢嬊儅僣儌僋偑攑嬈偟偰偟傑偭偰偹丅偲偺偙偲偱偟偨乯

乮僼僃儖僫儞僨僗OEM乯

摉帪偼儅僣儌僋偵棃傞丄僼僕僎儞偵棃傞偭偰偺偼丄恄揷丒傾儕傾栤傢偢擔杮偺壗偐偟偨偄恖偭偰偄偊偽偙偺擇偮偟偐偪傖傫偲偱偒傞岺応偑側偐偭偨傢偗丅

椺偊偽嵟屻偵弌偰偔傞僼僃儖僫儞僨僗偼僇儚僀妝婍偲傗偭偰偨傢偗丅僇儚僀偺摉帪偺晹挿偝傫偩偭偨偐側丠儎儅僴偩偭偨偐側丠惸摗廳庽偝傫丅偪傖傫偲偟偨嫙媼尦偑側偐偭偨傢偗丅僽儔儞僪偼搶嫗僩儗儞僪偑偍偒偰偒偨偗偳丅僋儔僔僢僋僊僞乕偐傜僄儗僉傪傗傝偨偄偭偰偙偲偵側偭偰丄僆儕僕僫儖偵揮姺偡傞偲偒偵僇儚僀妝婍偑暦偐側偐偭偨傢偗丅偱丄偳偆偄偆偙偲偐抦傜傫偗偳儅僣儌僋偺僪傾傪僲僢僋偟偰丅偦偺帪偵傾儕傾傕傗偭偰偨偺偵僼僃儖僫儞僨僗傕巒傔傞偲丄偁傞擔撍慠丄杔傜偼忋巌偐傜柧擔偐傜椉曽傗傞偭偰尵傢傟傞傢偗丅戝帠審偱偡傛丅

1983擭偐傜

1983擭偐傜

僼僃儖僫儞僨僗偺FR55偺嵟廔棫偪忋偘傗偭偨偺偼巹払偱偡丅壓壠丄挿悾丄嵅摗偲偄偆僣儚儌僲偑嫃偨丅

僼僃儖僫儞僨僗偺尵偭偰傞偺偼丄僗儌乕儖丄僐儞僷僋僩丄僗僋僄傾丅偦偺僐儞僙僾僩偱嶌偭偰傞丅

僼僃儖僫儞僨僗偼側偤晲堜晹挿偑慻傫偩偺偐偼杔傜偼傢偐傜側偄偗偳偹丅嫙媼尦傪扵偟偰偄偨傫偩傠偆偹丅晍戃偺儌僨儖偼傑偩儅僣儌僋偠傖側偄丅僇儚僀丅

偁傞擔撍慠忋偐傜夛媍偱僼僃儖僫儞僨僗偲傗傞偭偰壓傠偝傟偰丄偼偁丠偭偰姶偠側傢偗偩丅

偦傝傖崲傞偠傖傫尰応偼丅偦偺摉帪偄傠偄傠側傕傔帠偑婲偙偭偰丄摉帪偺挬擔幮挿偺嵟屻偺婇夋幒偭偰偺傪嶌偭偰幮挿捈妽偵側偭偪傖偆丅梫偡傞偵丄懠偺僼僃儖僫儞僨僗偩傾儕傾偩偺傕傔帠傪夞旔偡傞偨傔偵僒儞僾儖傕堦愗尒偣側偄丅偁傞擔撍慠丄幮挿捈妽偱婇夋幒傪暿奿偱嶌偭偪傖偆丅偦偙偱慡晹僒儞僾儖傗偭偨傕偺偑弌偰峴偭偰摉帪傾儕傾偲偼寢峔傕傔偨丅

偨偩僼僃儖僫儞僨僗偼偳傫偳傫怢傃偨丅偦傝傖偁傕偆戝曄偩偭偨傛丅傾儕傾偐傜敧偮摉偨傝傪庴偗偰丅崱傒偨偄偵実懷偑偁偭偨傜戝曄偩偭偨乮徫乯

乮妋偐偵僼僃儖僫儞僨僗偺僇僞儘僌偑1985擭偁偨傝偐傜儃儕儏乕儉偑憹偊丄偦偺恖婥怳傝偑偆偐偑偊傞乯

僼僃儖僫儞僨僗偼丄揹榖偱崱擔峴偭偰柧擔偙偙傑偱懳墳偱偒傞岺応偵偼夛偭偨偙偲偑側偄偭偰傃偭偔傝偟偰偨偗偳丄偦傟偩偗尩偟偔堢偰傜傟偨偭偰偙偲丅

乮偦偺懠儊乕僇乕側偳偺偙偲乯

僼傽乕僗僩儅儞偺怷壀偝傫偹丅抦偭偰傑偡傛丅

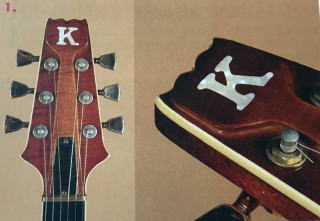

僄儖僋偼丄崱偱傕僄儖僋偺榖偑偱偒傞偺偼KEY偺摗怷夛挿偔傜偄偠傖側偄丅徏栘幮挿偼巰傫偠傖偭偨偟丅丂KEY偺摗怷夛挿偑摉帪偺僄儖僋偺塩嬈晹挿偩偐傜偹丅徏栘偝傫偐傜榖傪傕傜偭偰丅彑栘偝傫偰偄偆摉帪偺塩嬈晹挿傕KEY偺愱柋偱擖偭偰丅偩偐傜傒傫側憪暘偗偱棳傟偰峴偭偰傞偺偹丅偄傠傫側偲偙偵丅杔傜偼偦傟傪尰応偱偄傠偄傠傗傜偝傟偨帪戙偱偡傛丅

乮惸摗巵偺LP乯

僕儑僯乕惸摗偑弌偰偔傞偲偼傃偭偔傝偟偨側偁丒丒

嵍丗惸摗巵偺LP丂塃丗晲堜巵

嵍丗惸摗巵偺LP丂塃丗晲堜巵

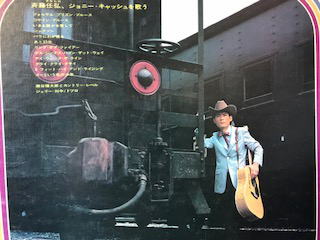

晲堜偺壓偵偄偨戝榓偭偰偄偊偽傢偐傞偲巚偆傛丅儅儖僀偺慜偱壧傢偝傟偨丅僕儍僷僯乕僘丒僕儑僯乕丒僉儍僢僔儏偩丅

晲堜偭偰塩嬈晹挿偑拠椙偐偭偨丅偳偆偄偆晅偒崌偄偐偟傜傫偗偳丄儈僗僞乕晲堜偼塩嬈晹挿傗偭偰偨偣偄偩傠偆側丅偄傠傫側恖偮傟偰偒偰杔傜偼偦偺壓偵偮偄偰偭偨丅

僆儕僕僫儖偼儅僣儌僋偺傎偆偑憗偐偭偨偺偹丅偱丄惸摗擟峅偝傫偑僉乕僷乕僜儞偩丅恄揷彜夛偑傕偺偡偛偔椡傪偮偗偰偒偨偲偒偵僌儗僐偲傾儕傾偑2嫮偵側偭偨丅偱丄偦傟傪椉曽帩偪忋偘傞偨傔偵惸摗偝傫偑堦斣恠椡偟偨丅巹側傫偐惸摗偝傫偵偮偄偰慜嵗偱壧傢偝傟偨傝偟偰偨丅

僆儕僕僫儖乮僄儖僋乯偼惸摗偝傫偑帩偪崬傫偱偒偨丅偩偐傜傾儕傾傛傝慜偩丅傛偔傗偭偨偺偼丅

抮晹幮挿乮僀働儀妝婍乯抮晹偝傫偼撧椙偝傫偲拠椙偔偰丄梫偡傞偵僀働儀妝婍偼恄揷偲拠偑椙偐偭偨丅僼僃儞僟乕僕儍僷儞僀僐乕儖偹丅偦傟傕偁偭偰丄偄偮偐偼僀僔僶僔傪挻偊傞傫偩偭偰尵偭偰偨丅抮晹偝傫偼摉帪丄僗僯乕僇乕棜偄偰僫僢僾僒僢僋攚晧偭偰椙偔徏杮偵棃偨傫偱偡傛丅偩偐傜丄儅僣儌僋傕僼僕僎儞傕僀働儀僆儕僕僫儖偱偨偔偝傫嶌偭偰偨偹丅

B乫z偺徏杮孨偩偭偰抮晹偝傫偵偮偄偰梀傃偵棃偨傛丅摉帪僀働儀偺傾儖僶僀僞乕偱攧傝巕丅僊僞乕忋庤偄彫憁偑偄傞側偁丄扤偩偙傟丠偭偰暦偄偨傜丅乽僾儘栚巜偟偰傑偡乿偭偰丅偦傟偐傜偁偭偲偄偆娫偩偭偨丅

摉帪偺桳柤恖偼戝懱偒偰偄傞傫偠傖側偄偐側丠摉帪偺僶儞僪偺恖丅Herb Ellis偲偐挻桳柤側僕儍僘僊僞儕僗僩傕丅

傾乕僗僔僃僀僇乕偺僔儍儔偲偐峛斻偲偐棃偰偨丅僇僀儌僨儖偼傾儕傾偱傗偭偨偐傜偹丅

徏堜忢徏傕傗偭偨偟丅攧傟側偐偭偨側偁傟偼乮儘働僢僩儀乕僗偺僐僺乕乯

奜恖偼懡偄傛丅僺僢僋傾儕傾偺偙偆偄偆娭楢偑懡偐偭偨偐傜丅塅嶈棾摱偝傫丄榓揷惷抝偝傫丄搉曈崄捗旤偼儅僣儌僋偵偮傟偰偭偰側偄側丅徏尨偼楢傟偰偭偨丅崱巚偊偽偡偛偄傛偹丅儅乕僇僗偩僂傿儖丒儕乕偩丄偲傫偱傕側偄丅

傾儕傾偺慡惙婜偭偰偺偼僗僞乕僩偑僕儍僢僋丒僽儖乕僗偱偟傚偆丅偲傫偱傕側偄婄傇傟偑偄偨偹丅

擔怢壒攇偲偼傗偭偰偨偗偳丄摉帪杔偼巇擖傟扴摉幰偠傖側偄偐傜暘偐傜側偄丅僒儞僾儖嶌偭偨偲偒偩傠偆偹丅

揷懞偝傫乮OD-808丄TS-808摍偺柤婡偺奐敪幰乯偺柤慜偼偍暦偒偟偰偄偨偗偳丄側傫偱偐恵嶳偝傫偟偐棃偰側偐偭偨丅

僷僼僅乕儅儞僗僊僞乕偺恵奓偝傫偼傾儊儕僇儞僪儕乕儉傪偐側偊偨恖丅NAMM偵偼偄偮傕棃傞傛丅偆傠偆傠丅

扟愳巎榊偝傫偼柤屆壆偵偄偨偲偒偺傎偆偑拠椙偐偭偨偐側丅柤屆壆偩偭偨偐傜

奐敪偺楢拞偲偹丅偦偺曈偼抦偭偰偄傞恖偼傒傫側堷戅偟偪傖偭偨

尨嶳僊僞乕丂尨嶳偝傫偭偰偄偆偲変乆偼僱僢僋偭偰側傞丅尨嶳偝傫偺僱僢僋偼摉帪偺儈儏乕僕僔儍儞偼昡壙偟偰傞丅

乮儅僣儌僋屻偵傗偭偨巇帠乯

撈棫偟偰偐傜傕晍戃偺僌儗僀儞偭偰僊僞乕偼巹偲HSG壓壠巵丄徏嶈巵乮僼僃儖僫儞僨僗OB慻乯偑傗偭偰傞丅儗僀僝偺屻偺傾儖儈偺傗偮側傫偩偗偳丅僋僄僗僩偵側偭偰偐傜傕攧偭偰傞丅

晠傟墢偱偹丄偨傑偨傑僼僃儖僫儞僨僗偺楢拞偲晅偒崌偄偑偁偭偨傕傫偩偐傜丅崱偱傕傾僩儕僄Z偺幮挿偼丄摉帪偺僼僃儖僫儞僨僗慡惙帪戙偺塩嬈儅儞丅嵟嬤偼Landscape僆儕僕僫儖OEM偼巹偺偲偙傠偐傜傾僩儕僄偵嫙媼偟偰傞偗偳偹丅

傾儕傾偺AP慡惙偺偲偒偼傎偲傫偳T乫s偱嶌偭偰傞丅巹偑巇妡偗偨丅傾僋傾偲偐儅僌僫偺嵟弶偺偲偐偹丅

80擭戙廔傢傝偺曽偐傜90擭偵偐偗偰偩偹丅嵟屻偺曽偼帥揷偲偐搶奀傕巊偭偰偨丅

巹偑儅僣儌僋偑暵傑偭偰傾儕傾偵惓幃偵晪擟偟偨帪偼丄傑偩SB傪僿僢僪僂僃僀偑嶌偭偰偨丅

巹偑嬈奅偵擖偭偰丄尨嶳偝傫偼傕偆弌偪傖偭偰偨偱偟傚丅

椦偝傫偼捈愙偼1乣2擭偠傖側偄偐側僋儘僗偟偨偺丅偡偖帿傔傜傟偪傖偭偨偐傜丅巹偼堦弿偵巇帠偡傞偭偰傛傝傕儅僣儌僋偺奜偵弌偝傟偰偰丄摉帪偺儅僣儌僋偭偰塩嬈偺娭學偼丄峳堜杅堈偺奀奜僄乕僕僃儞僩偵弌岦偵峴偗偲偐丄恖傪堢偰傞偨傔偵偳傫偳傫弌偡偺丅栠偭偰偒偰壗偐傗傟偭偰姶偠丅崱巚偊偽側傫偱偙傫側偙偲壌偽偭偐傝傗傜偝傟偰傫偺偐丠偭偰巚偄側偑傜傗偭偰偨偗偳丅

偱丄傾儕傾偺婇夋偺憢岥傪巹偑傗偭偰偨娭學偱丄儅僣儌僋偑暵傑偭偨偲偒偵婇夋幒偵棃側偄偐偭偰偄偆偙偲偱傾儕傾偵峴偭偨傢偗丅

崱丄傾儕傾偼僈僞僈僞偩偲丄壗偲偐偟偰偔傟側偄偐偭偰丅柪偭偨傫偩偗偳偹丅寢嬊丄壠懓傑傞傑傞楢傟偰搶嫗傊弌偰丅嵞廇怑愭偼婇夋幒挿丅

崱偱傕朰傟傑偣傫傛丅揦偵垾嶢偵峴偭偨傜乽偍傔偊壗偟偵栠偭偰偒偨乿偭偰丅側傫偱丠偭偰暦偄偨傜丄乽柧擔偮傇傟傞傛偆側夛幮偵壗偟偵棃偨乿偭偰丅偦偙傑偱傾儕傾棊偪偰偨偐傜偹丅

偄傑偐傜30擭慜偩偹丅偦偺帪偼僼僃儖僫儞僨僗偑怢傃偪傖偭偨丅僼僃儖僫儞僨僗偼儅僣儌僋偲慻傫偱偪傖傫偲偟偨嫙媼尦傪摼偨偨傔偵偙傫側偵側偭偪傖偭偰乮媫惉挿乯傾儕傾偼偦傟偱僗僱偰埨偄傎偆傊峴偭偪傖偭偨丅偱丄傑偨偦偺傾儕傾傪棫偰捈偟偨偭偰偄偆旂擏側寢壥偱偹丅巇帠側傫偱偹丅

乮僆僼傿僗撪偵揥帵偝傟偨僊僞乕乯

偙偺崱偙偙偵偁傞偺偑杮恖偑巊偭偰偨傗偮丅僀僄僗偺僩儗僶乕丒儔價儞偹丅

偙傟偼徏尨惓庽偑巰偸慜偵巊偭偰偄偨僙僢僩丅堦嶐擭僈儞偱巰傫偠傖偭偨傫偩傛偹丅傾儕傾偺PE傪媊棟偱巊偭偰偄偨傝傕偟偨偗偳丄巹偼崱儔儞僪僗働乕僾偲MD偺曽側傫偱丅Export偼Landscape偵偳偭偪傕摑崌丅

偙偆偄偆偺傕偁傞丅傾僐乕僗僥傿僢僋偺丅偙傟偼帥揷偱偡丅偙偺偙傠偼偹丄娯崙偑偦傠偦傠弌偰偔傞偺偐側丅偩偐傜暆偑曄傢偭偰偄偭偰傞儔僀儞僫僢僾偺丅

乮僿儕僥乕僕乯

僿儕僥乕僕偲偐偹丅偙偙偼僊僽僜儞偺僆儕僕僫儖偺恖偨偪偼偙傟側偺丅僇儔儅僘乕僊僽僜儞偺僆儕僕僫儖偺恖偨偪偑丄僊僽僜儞偵摢偵偒偰撈棫偟偰僿儕僥乕僕傪憂偭偨偺丅偙偺恖偨偪偼媡偵拠偑椙偐偭偨丅偄傑偩偵摉帪偺偙偺僊僞乕偑梸偟偄偲尵偭偰儈儏乕僕僔儍儞偑扵偟偰傞傛偹丅

偱丄傾儕傾偱巹偑僄乕僕僃儞僩偲偭偰偒偨偺丅傕偟偐偟偨傜崱偱傕偦偆偐傕丅

偦偆偄偊偽僆乕價儖傕傗偭偨側乣夰偐偟偄偹丅僼僕僎儞偲丅偁傑傝昞岦偒偵偼尵偭偰側偐偭偨偗偳丅

僂傿儖僉儞僜儞側傫偐偼巹偑儘僗偱儅僢僋奀栰孨偲Wilkinson Tremolo傪嶌傞偲偒偵抦傝崌偭偰偄傑偩偵偍桭払偱傗偭偰傞丅僽儕僢僕偱僽儗乕僋偟偰丅GOTOH偺VS100丄娯崙VS50偦偟偰China偲僩儗儌儘偺堦偮偺楌巎傪嶌偭偨偹丅

GOTOH偼愱柋偲愭戙偺幮挿偹丄儅僣儌僋偲僼僕僎儞偵巺姫偒傪擺昳偡傞偺偵丄擺婜抶傟偡傞偲岺応巭傑偭偪傖偆偠傖傫丅栭側傋偟偰塐昘摶傪墇偊偰栭拞偵枅擔偺傛偆偵擺昳偟偰偄偨丅偦傟傪抦偭偰傃偭偔傝偟偰丄偦傟傪偟傜偢偵偙傫側晄椙昳嶌偭偰偭偰搟偭偰偨傫偩偗偳丄偡偛偄岺応偑偁傞傕傫偩偲儅僣儌僋傕婥偯偄偰偦傟偱拞宲傪偡傞傛偆偵側偨傫偱偡傛丅塐昘摶偱丅丂偦傫側帪戙偼柤慜偺偲偍傝僈僢僩偐傜巒傑偭偰傞傫偩偗偳丄偆傫偲嬯楯偟偰丄昳幙偑側偒傖偩傔偩偲奐敪偵庱傪撍偭崬傫偱偭偰偄傞棳傟偑偁偭偰愭戙偵偐傢偄偑偭偰傕傜偭偰丅僂傿儖僉儞僜儞偲偺拠夘傕偟偨偟丄枹偩偵儈儏乕僕僔儍儞偵GOTOH巊偰偄傞偭偰偄偆偲怣梡偑慡慠堘偆丅

僠儍僢僥傿儞僌僶乕僪夰偐偟偄偹丅乮幨恀側偟乯

偙傟嫟榓彜夛丅崱偺僉儍僷儕僜儞偺慜恎丅

偙傟偑傾儖僶儗僘儎僀儕偩丅儅乕僋擖偭偰傞丅乮幨恀側偟乯

擔杮偱傕攧偭偨傫偠傖側偄丠偙偺僇僞儘僌擔杮斉偠傖傫丅偙傟偺僾儘僕僃僋僩偵偨傔偵僙儞僩儖僀僗偵峴偭偰廧傔偲尵傢傟偰丅

偙偺偙傠偺僄僺僼僅儞偼慡晹儅僣儌僋偐傜峴偭偰傞傫偩丅乮幨恀側偟乯丂堦斣嶌偭偨偺偼僇僕僲丄僔僃儔僩儞丅僂傿儖僔儍乕丅偙傟儖僨傿丒僒乕僪丄RSB-800偱巰偸傎偳攧傟偨丅偙傟巹偑晪擟偟偨擭偠傖側偄偐側丠偙偺偙傠偺儈儏乕僕僔儍儞娭學偡偛偄傛偹丅偙傟偼帥揷偲慻傫偱傗偭偨傾僐乕僗僥傿僢僋僔儕乕僘丅傾儕傾偺僄儗僐乕僪偭偰偄偆僔儕乕僘丅

偙傟偑儅僣儌僋帪戙偺僐僺乕傪嶌偭偰偨崰偺傾儕傾偺桝弌巇條偺僇僞儘僌偩偹丅

傑偩僐僺乕偩傛偹丅傑偩椦偝傫偺柤巆偑弌偰傞丅

僼儖傾僐偺曽偼摉帪丄弔擔妝婍偩偭偨偐傕偟傟側偄丅

1970擭慜屻偺傾儕傾桝弌岦偗僇僞儘僌丅傑偩1960擭戙偺暤埻婥偑巆偭偰偄傞丅

1994擭偺傾儕傾丂偙偙偐傜偩傕偆堦夞傾儕傾偑惗偒曉偭偨偺丅偙偺恖偑偄傑偩偵巹偑偢偭偲傗偭偰傞丅帺暘偺僆儕僕僫儖偱傕傗偭偰傞丅傎傜傗傔偪傖偭偨僽儔儞僪偺偼嵹偣側偄偐傜丅摉慠丅

傾儕傾傕傗偭偰傞偟僗僊傕傗偭偰傞偟僼僃儖傕傗偭偰傞丄偲偵偐偔偄傠傫側偙偲偵庱撍偭崬傫偱傞丅

巹傕偳偭偪偐偭偰偄偆偲僾儘僨儏乕僒乕揑側巇帠傪偨偔偝傫傗偭偰傞偐傜丄偦偆偄偆榖偼偄傠傫側偲偙傠偲僐僱僋僔儑儞帩偭偰傞丅

僼儘僀僪偼80擭戙偱偡傛偹丅VAN HALEN偲EMG偼偦偙偐傜偩偐傜偹丅

僄僨傿乕偲偼夛偭偨偙偲偁傝傑偡傛丅偦傫側偺僔儑僂偵峴偗偽偄偔傜偱傕僂儘僂儘偟偰傞偠傖傫丅杮恖偼寢峔僐働僥傿僢僔儏偩傛丅彫暱側怓抝偩傛丅

VAN HALEN偺僐僺乕偼歑傞偔傜偄嶌偭偰攧偭偨傛丅僼僃儖僫儞僨僗偑摼堄偱偝丅

悢擭慜偵僀働儀偲慻傫偱僄僨傿偑Player帍偺昞巻偵嵹偭偰傞TEISCO偺僊僞乕儗僾儕僇嶌偭偨傛丅尷掕100杮丅

儈儏乕僕僔儍儞丒僐僺乕儌僨儖丅

儈儏乕僕僔儍儞丒僐僺乕儌僨儖丅

乮傾儕傾妝尫乯

丂峳堜杅堈偺嶱壓夛幮側傫偩偗偳丄偦傟傜偺巇帠偼崱偼僼儗僢僋僗偺崅嶳偝傫偑帺暘偱傗偭偰偄傞傫偩偗偳丅働乕僗傕傗偭偰偨傛偹丅悪懞孨偼崅嶳偺晹壓偩偭偨偼偢偩偐傜丅偦傟偼乮MMK僺僢僋傾僢僾乯孾梲偐擔怢壒攇偐傜峴偭偨僺僢僋傾僢僾偠傖側偄丠

傾儕傾妝尫偼惗嶻擻椡偺偁傞夛幮偠傖側偄偐傜丅彜幮偩偐傜丅

乮嵟屻偺弌壸婰擮幨恀乯

偙傟偑儅僣儌僋暵傑傞偲偒偺嵟廔僊僞乕偺弌壸丅僿僢僪偺僼僃儖僫儞僨僗傪塀偟偰傞偗偳丅

壌傕庒偄偗偳偝丅

偙傟偑晲堜晹挿偩丅塩嬈偺丅傕偲傕偲憤柋晹挿偩偭偨偗偳嶰岲忢柋偱惍棟偵栠偭偰偒偨偺丅偙偺恖偑惢憿晹挿偺屆壠偝傫丅偁偲偼嵟廔岺掱偺恖偨偪偩側丅偙傟偑嵟屻偺偲偒偺1杮偩偭偰傒傫側廤傑傟偭偰嶣偭偨幨恀丅

嵟屻偺1杮偼僼僃儖僫儞僨僗偺儀乕僗丅

嵟屻偺1杮偼僼僃儖僫儞僨僗偺儀乕僗丅

乮嵟屻偺拲暥嬱偗崬傒乯

嵟屻偼夛幮偑廔傢傞偺偵嬱偗崬傒拲暥偱8000杮拲暥偑偁偭偨丅162恖偄偨丅偱傕暵傔傜傟偪傖偭偨丅偩偐傜壗傕傢偐傜側偄廬嬈堳偨偪偼晄巚媍偩偭偨丅暓抎幐攕偟偨偺偲偐丄偒偭偐偗偼偁傞傫偩偗偳丅

壌偼幚偼慻崌偺栶堳傗偭偰偨偐傜1擭埲忋慜偐傜榖偼偁偭偨丅摼堄愭偵傕抜庢傝偟偰

廬嬈堳偵偄偮棊偲偡偐丅慻崌偺幏峴晹偩偭偨偐傜摢偑捝偐偭偨傛丅偱丄偨傑偨傑偡偖夛幮懁偵側偭偪傖偭偨偐傜丄婇夋偺巇帠偱奜偝傟偰丅慻崌傗偭偰傞偲摉慠暰奞偵側偭偪傖偆傢偗丅

奐敪偲偐偍媞偲偺丅曄側榖24帪娫懱惂偩丅僽儔僢僋偭偰偄偆偗偳偝丅奀奜弌挘偵峴偗丄偳偙偳偙廋棟偄偗丅偦傫側偺傪傗偭偰傞偲丅偄傠偄傠偦偆偄偆偺偑偁偭偰丅屻傠偼傒傫側拠娫偩丅

崱巚偊偽楯摥慻崌側傫偰僫儞僙儞僗側偙偲傗偭偰偨偲巚偆偗偳偹丅嵟屻偺曽偼楯巊嫤挷偭偰尵梩偑弌偰偒偨偗偳偹丅偨偩丄暵傔側偔偰傕嵪傫偩偐傕偟傟側偄偗偳偟傚偆偑側偄傛偹丅

巗偵偆傑偔搚抧偑攧傟偰惻嬥偐偐傜側偐偭偨偟丄傒傫側偺戅怑嬥弌偣偰岎捠惍棟偱偒偰丅

杮幮偼偗偭偙偆帩偭偰偄偨傫偠傖側偄丠偍偦傜偔丅帺暘偱宱塩偡傞傛偆偵側偭偰傢偐偭偨偗偳摉帪偼偙傫側傕傫偭偰偐傫偠偩傛丅傒傫側楬摢偵柪偭偰僼僕僎儞偝傫偵峴偭偨恖丄奜拲偺揾憰3尙偔傜偄偁傞傛偹丄嫶憅揾憰丄壓憅揾憰丄嶰懽丄偁傟傒傫側OB慻偱偡傛丅儅僣儌僋傗僼僕僎儞偐傜弌偰傞楢拞丅僼僕僎儞傪宱桼偟偰傑偨弌偨恖傕偄傞偟丅寢嬊彜幮偵峴偭偰巇帠偟偨偺偼壌堦恖丅偦偆偄偆娭楢偱丅

僼僃儖僫儞僨僗偺嵟屻偺晅偒崌偄偑偁偭偨傕傫偩偐傜丄僼僃儖僫儞僨僗偺忢柋偩偭偨壓壠偝傫偑帿傔偰撈棫偟偰戝嶃偵偄傞傫偩偗偳丄偦偄偮偑晍戃偺偮側偑傝偺恖娫帩偭偰偰丄撈棫偟偨側傜堦弿偵傗傠偆偭偰丅偦傟偼偄傠偄傠傗偭偰傑偡傛丅Sugi偺巇帠偼嵟嬤偺榖偩偐傜偹丅偄傠傫側OEM偺棤偺巇帠傪傗偭偰偒偰傞偹丅

僾儔儞僯儞僌偺巇帠擟偝傟偨傝丄拞怣妝婍偺僔儍乕儀儖棫偪忋偘偨偲偒偼1擭偔傜偄庤揱偭偨傛丅曄傢傝幰偺幮挿偱崲偭偨偗偳丅崜偐偭偨傛丅埨撥偺僉儉僕儑儞僀儖偭偰乮徫乯丂1擭偔傜偄屭栤偺巇帠棅傑傟偰傗偭偨偗偳丄傗偭傁傝偙偺恖偲偼懕偐傫側偲丅帺暘偺巇帠傕偁傞偟偹丅棫偪忋偑偭偨偽偭偐傝偺巇帠偼偄傠偄傠傗偭偰傞偹丅僩乕僇僀偺傗偮傕傗偭偰傞偟偹丅

摉帪偺僩乕僇僀偼帺暘偺岺応偱慡晹帩偭偰偨偟偹丅婡夿岺応丄揾憰慡晹帩偭偰偨丅

儎儅僉偼丒丒恴朘偐丅僂僅僢僔儏僶乕儞傕杔偍晅偒崌偄偁傝傑偟偨傛丅儖僨傿乕丒僔儏儔僴偭偰偄偆杮摉偵儐僟儎偺僩僎僩僎偺僆儎僕偱偹丅傾儊儕僇偺嬈奅偺棤偼慡晹儐僟儎恖丅妝婍偲偐偼慡晹偦偆丅

儗僆僼僃儞僟乕丂儗僗億乕儖偑尦婥側偙傠偼杔傜偼夛偊偰偄傞偐傜丅

偙偺拞怣抧嬫偼僊僞乕岺応偼傑偩惗偒偰偄傞偗偳悽奅偺妝婍偺儊僀儞偱側偔側偭偪傖偨偐傜偹丅

僼僃儞僟乕僕儍僷儞偺摉帪偺傕偺偑崱僽乕儉側偺偼傢偐傜傫偱傕側偄傫偱偡傛丅摉帪偺擔杮惢椙偐偭偨偹偭偰偲偙傠偐傜巒傑偭偰傞丅Ibanez偼杦偳僀儞僪僱僔傾峴偭偪傖偭偨偱偟傚丠傾儕傾傕傗偭傁傝拞崙傊峴偒偡偓偪傖偭偰PE側傫偐傕娯崙偱嶌偭偪傖偭偨偱偟傚丠偙偺曈偐傜僟乕儞偲乮偍偐偟偔側偭偨乯丅嬌抂偵尵偆偲巹偑帿傔偨捈屻側傫偩偗偳丄堦婥偵AP偩偲偐僾儔儞傪傾儕傾1僽儔儞僪偱傗傞偭偰偹丅僗僞僢僼傕傒傫側巹偑帿傔偨屻偵帿傔偪傖偭偰偹丅傒傫側偦偆偄偆楌巎偑偁偭偰丄僼僃儖僫儞僨僗偼媡偵傾儊儕僇僼僃儖僫儞僨僗傪戜榩偺儎僐乕偭偰夛幮偵攧偭偪傖偭偰偐傜僷儚乕僟僂儞偟偰丄惸摗偝傫愓宲偓偄側偄傕傫偩偐傜丅戜榩偵偼戜榩僛儞僆儞偲儎僐乕偭偰偄偆2幮偁傞傢偗丅戜榩僛儞僆儞偰偺偼儓乕僠僃儞偰偄偆傫偩偗偳丄偦傟傕崱拞崙偱偗偭偙偆僷儚乕帩偭偰傞偗偳偹丅偦傟偼傾儕傾偲拠偑偄偄丅傾儕傾偺姅30僷乕僙儞僩偔傜偄帩偭偰傞傫偠傖側偄偐側丅

偪傚偆偳杔傜偺帪戙偼擔杮偺崅搙惉挿婜偩偐傜丄擔杮惢偵偳傫偳傫栚偑偒偰忣曬偑擖偭偰偒偨偗偳丄儅僣儌僋捵傟偨偁偨傝偐傜擔杮偼偪傚偭偲抲偄偰偍偄偰奀傪墇偊偰宱嵪偑摦偒弌偟偨丅娯崙偲偐丅偦偙偱忣曬偑搑愗傟偩偡丅巹偑峳堜偵峴偭偨偲偒偭偰丄僒儈僢僋偲偐儓儞僠儍儞丄僐儖僩丄僙僀僴儞偙偺Big4偑慡惙婜偩丅媡偵尵偆偲峳堜偼僒儈僢僋偺椡偑柍偐偭偨傜惗偒曉傜側偐偭偨丅偁偺崰偱墌偑135墌偔傜偄偠傖側偄丠杔傜偺幮夛恖偵側偭偨帪偼360墌偩偐傜丅偦傝傖偁悽奅偐傜堷偔庤偁傑偨偱棃傞傢偗偩丅

崱偱傕朰傟側偄偗偳弶擟媼47000偄偔傜偩偭偨丅

儈儏乕僕僔儍儞懁偲偐傾儕傾偐傜偺宷偑傝偺曽偑巹偺曽偼嫮偄偹丅儅僣儌僋暵傑偭偰偐傜丅儅僣儌僋偠傖儁乕儁乕偩傕傫偍傟偼丅暵傔傞偲偒偼學挿偵側偭偰偨偗偳丅

傾儕傾偵嵼愋偟偰偄傞偲偒偵儀儞僠儍乕僘偺楢拞偑棃偰偝丄僲乕僉乕偑奜傟偨偁偲僙儈乕儌僘儗乕偱傕傔偰丅傾儕傾偱儀儞僠儍乕僘儌僨儖傗偭偨偒偭偐偗側偺丅側傫偲偐偟偰偔傟偭偰棅傑傟偰壌偑傗偭偨丅

杮恖偨偪偑擔杮岞墘棃偨帪偵撍慠丄帠柋強偵揹榖偑偐偐偭偰偒偰丄塸岅偱側傫偐揹榖偐偐偭偰傑偡偭偰偄偆偐傜丄扤偩偭偰暦偄偨丅偦偟偨傜儀儞僠儍乕僘偱偡偭偰丅僕儑僀儞僩儀儞僠儍乕偺娭學側傜巇帠偄傜側偄偭偰尵偭偨傜丄儈儏乕僕僔儍儞偺儀儞僠儍乕僘偩偭偰乮徫乯

偟偽傜偔傾儕傾偑働傾偟偰晅偒崌偭偨帪婜偑偁偭偨丅僕儍僘宯偐傜儘僢僋偺偍朧偪傖傑偐傜偄傠偄傠傗偭偰傞丅

僠儍僇丒僇乕儞偲儖乕僼傽僗偺娭學偼拠椙偐偭偨丅儃價乕丒儚僩僜儞偲偐僩僯乕丒儊僀僨儞偲偐丅NAMM偺屻偵僩僯乕偺壠偵彽懸偝傟偨偙偲偑偁偭偨丅

乮偙傟偐傜偺僄儗僉嬈奅乯

偛懚抦偺傛偆偵杮摉偵攧傟側偄偐傜僄儗僉僊僞乕丅

摿偵僄儗僉僊僞乕偑偹丅傑偩僼僅乕僋偺曽偑攧傟偰傞丅僄儗僉僊僞乕偑僟儊偵側偭偪傖偭偨丅拞崙偺恑弌乮僐僗僩乯偱嫸偭偪傖偭偨偹丅

僀働儀偺揦摢峴偔偲斕攧壙奿39800墌丂儗僗億乕儖僗僞儞僟乕僪丂儊僀僪僀儞僠儍僀僫

Gibson偭偰彂偄偰偁傞傛丅偄傑傑偱偼尦乆僄僺僼僅儞偩偭偨偺丅僊僽僜儞丄僼僃儞僟乕偑慱偭偨偺偼丄僐僺乕偑悽奅堦懡偄偱偟傚擔杮偭偰丅偼偠偒弌偡偨傔偵壙奿偑壓偑偭偰偦偆偄偆僝乕儞偵棊偪偰偒偨丅偄偔偮偐偺僽儔儞僪偼巰傫偱傞偗偳偹丅

僼僃儞僟乕僕儍僷儞偭偰2偮僗僩乕儕乕偑偁傞偺抦偭偰傞丠悽娫偱尵傢傟偰偄傞偵偼僼僕僎儞偺媄弍偑偄偄偐傜偭偰偺偲丄梫偼壙奿僝乕儞傪僐儞僩儘乕儖偟偨偐偭偨偺偹丅偳偙偱傗傞偐偑僥乕儅偵側偭偰丄摉慠恄揷彜夛偺僷儚乕偑偁偭偨偐傜姅庡偩偭偨偟丅偱擔杮偱傗傟偲丅偠傖偁偳偙偵偡傞偐偲偄偆偲儅僣儌僋偼摉帪僷儞僷儞偱丄偠傖偁僼僕僎儞偱丄偭偰側偭偰偄偭偨偩偗側傫偩偗偳丄戝偒側棳傟傪尵偆偲丅

偱恀帡偟偰僆乕價儖丒僶僀丒僊僽僜儞偑棃偨偱偟傚丠偱偙傟傕幐攕偟偨偱偟傚丅

杮摉偼偁傟偑崱懕偄偰偄傟偽傕偆偪傚偭偲擔杮偺巗応偼夡傟偰偄側偐偭偨丅偙偙傪庢傜傟偪傖偭偰1僽儔儞僪偱僗億乕儞偲壓傑偱棃偪傖偭偨傕傫偩偐傜丄傎偲傫偳偺僽儔儞僪偑撍弌偟偪傖偭偨丅偩偐傜嫲傠偟偄丄僼僃儞僟乕僊僽僜儞偑傗偭偨斊嵾揑側偙偲丅僐僗僩攋夡傕偦偆偩偗偳偹丄嶰妏宍夡偟偪傖偭偨丅

儅乕僠儞偲偐僥僀儔乕偺曽偑傑偩夡傟偰偄側偄丅巹傕僶僀僩偟偰儅乕僠儞偺D28攦偭偨僋僠偩偐傜丄柌偺妝婍傪壗偰偙偲偟偰偔傟傞傫偩偱偟傚丠

壙抣娤偑側偔側偭偪傖偭偨丅僼僃儞僟乕偑峇偰偰傑偨價儖僟乕僔儕乕僘偵栠偟偰傞偱偟傚丠傑偩僼僃儞僟乕偺曽偑偄偄丅僊僽僜儞偺曽偑婋尟偩偹丅偙偺慜儊儞僼傿僗偺岺応傕攧偭偪傖偭偨偱偟傚丅寶偰側偍偟偨偗偳憅屔偵偡傞偩偗傒偨偄側偹丅搳帒壠偑偦傟埲忋傗傝偨偔側偄偭偰尵偭偰偨偹丅

儅乕僠儞偼楌巎傪庣偭偰傞偺傛丅摬傟偺妝婍偩偭偨偺傪戝庤偑夡偟偪傖偭偨偹丅

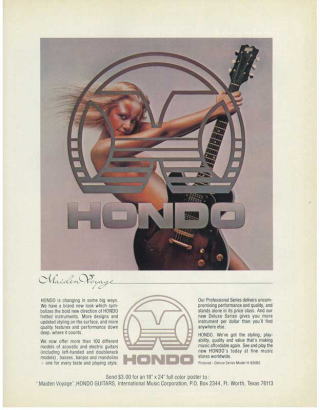

偝偭偒尵偭偨僥僉僒僗偺Hondo嘦側傫偰傾儊儕僇丄僥僉僒僗偺嬥帩偪偺夛幮側傫偩偗偳丄偦傟傕儅僣儌僋偱寧偵40僼傿乕僩偺拲暥偑偁偭偨丄40僼傿乕僩偭偰偄偆偲僗僩儔僩偱寧偵1000杮埲忋偩丅偡偛偄攧傟偨傫偩偗偳戝儌儊偟偰寲壾偵側偭偰傗傔偨偗偳偹丅僩儈乕丒儉乕傾夛挿偵懌傪僥乕僽儖偵偙偆傗偭偰傗傜傟偰乽僕儍僢僾乿偭偰尵傢傟偰丅僥僉僒僗傑偱峴偭偰僀僄儘乕儌儞僉乕丒僕儍僢僾偭偰尵傢傟傑偟偨傛丅杔傜偼偹丅偙偺彫憁傔偩傛偹丅

壌偼偦偺帪偺惌帯偼傢偐傜側偄偗偳丄晹挿偼宊栺愗傞偮傕傝偱峴偭偨傫偩偹丅僔儑僂偺偁偲丅偦偙偺塩嬈晹挿偑崲偭偪傖偭偰僆儘僆儘偟偰丄栭僗僥乕僉壆偵楢傟偰峴偭偰偔傟偨偺偼妎偊偰偄傞偗偳丅僋儗乕儉偺棐偩偭偨傫偩傛偹丅嶌傞搙偵偄偪傖傕傫丅偩偗偳偄偭傁偄拲暥偔傞傢偗丅

偱傕傾儖僶儗僘儎僀儕偺僙儞僩儖僀僗儈儏乕僕僢僋偑堦斣僔價傾偩偭偨丅傕偆尒愊彂偐傜慡晹抣愗傜傟偰丅恀柺栚側恖側傫偩偗偳丄傕偺偡偛偄嵶偐偄恖偱丅儐僯僐乕僪偺僂僄僗僩僶儕乕偺僴僢僋偝傫偭偰恖偼巰傫偠傖偭偨偗偳丄嬈奅偱傕桳柤偱傾儊儕僇偺妝婍嬈奅偺僄儕乕僩偺恖丅崱惗偒偰偄傞70戙拞崰偺恖偨偪偼丄僴僢僋偝傫偭偰偄偊偽儐僯僐乕僪偺偭偰偔傜偄桳柤側恖丅

擔杮偱偼墶撪偝傫偱偟傚丄儅僣儌僋偼捤揷偝傫偐傜巒傑偭偰傞偱偟傚丄彜幮偱尵偆偲峳堜巎榊偲彫搱偝傫偲僼僃儖僫儞僨僗偺惸摗偝傫偑弌偰偔傞丅偦偺娫偵斣摢偑偄傞傢偗偩丅僕儑僯乕惸摗巵偲偐偹丅杔傜偼偦偆偄偆恖偨偪偵嫵偊傜傟偰偒偨丅梫偼丅

僐儖僌偺壛摗偝傫偼偹丄傕偆偡偛偐偭偨丅KEY偺摗怷偝傫傕丅桾師榊僶儕偱攚偑崅偔偰偐偭偙偄偄傫偩偗偳寲壾偭憗偔偰丅愄偺恖偼懡偐偭偨傛丅庰堸傫偱夛幮偵棃側偄偺晛捠偩偭偨傒偨偄側丅

彫搱偝傫偼傕偆偹丒丒儎僋僓偺儃僗揑側彜攧偩偭偨偹丅偱傕偡偛偄柺搢尒偺偄偄恖偩偭偨丅岥偼埆偄偗偳懢偭暊偩偭偨丅峳堜巎榊偝傫偺曽偑僕僃儞僩儖儅儞晽丅壌偺抦偭偰偄傞尷傝偱偼丅捈懏偺忋巌偭偰偄偆偐幮挿偝傫偩偭偨偐傜側丅

峳堜巎榊偝傫偼僊僞乕傪偄偭傁偄帩偭偰偒偨偩偗丅

峳堜巎榊偝傫偭偰恖傪夝愢偡傞偲丄擔杮偺彜幮偱悽奅偵恀偭愭偵婄傪攧偭偨偺偼峳堜巎榊丅

1978擭丂NAMM偵偰丅嵍偐傜2斣栚偑峳堜巵

1978擭丂NAMM偵偰丅嵍偐傜2斣栚偑峳堜巵

偼偠傔偰儅僣儌僋帪戙偵NAMM僔儑僂偵偮偄偰偄偭偨偲偒偵傃偭偔傝偟偨偺偼丄夛偆恖夛偆恖傒傫側僔儘乕僔儘乕偭偰偔傞傢偗丅恑傑側偄傢偗丅忕択敳偒偱丅偙偺恖側傫偰恖偩傠偆僗僎乕側偭偰巚偭偨丅

偩偐傜弶戙僊僽僜儞偺僄乕僕僃儞僩偼傾儕傾丄僆儀乕僔儑儞傕傾儕傾丄JEN偺僋儔僀儀僀價乕丄桳柤僽儔儞僪偼傒傫側傾儕傾偑帩偭偰偨丅側偤偐傒傫側偳偭偐偄偭偪傖偭偨偗偳丅

偦偺偔傜偄巎榊偝傫偭偰恖偼婄偑偁偭偨丅塸岅傕挐傟偨偟偹丅偦傟傪夘偟偰偨傇傫僐儖僌偺壛摗偝傫偩偲偐彫搱偝傫偩偲偐巎榊偝傫傪棙梡偟偰偄傠傫側帠傗偭偰偨丅怷暯偝傫偼尰抧偵挀嵼堳傪抲偄偰丅偄傑偩偵僼僃儞僟乕GOTOH偺巺姫偒偺擺昳偼儌儕僟僀儔偩偐傜偹丅

僇儕僗儅惈偺偡偛偄恖偨偪丅杔傜偼儁乕儁乕偩偐傜尒偰偨偩偗偩偗偳丅屻偵儅僣儌僋偑柍偔側偭偨杔偑傾儕傾傊偄偭偨偱偟傚丅偦偟偨傜怷暯偝傫偑偹丄乽僿僀丄儐乕偼儀儕乕僼僃僀儅僗乿偭偰偄偆傢偗丅偼偄丠偭偰尵偭偨傜丄乽偍慜側丄偙偺夛幮偼栙偭偰偨傜偮傇偝傟偪傖偆偐傜尵偄偨偄偙偲傪偼偭偒傝尵偊乿偲丄峳堜巎榊偝傫偺栚偺慜偱尵偆傢偗丅側傫偱壌偺偙偲側傫偐抦偭偰偄傞傫偱偡偐偭偰暦偄偨傜丄乽幮堳偐傜偪傖傫偲儗億乕僩傕傜偭偰傞傛乿偲丅幚偼偆傫偲僼僃儈儕傾側夛幮側傫偱偡傛儌儕僟僀儔偭偰丅崱偺奆愳幮挿傕偦偆偩偗偳偹丄傒側恖偑偄偄恖偨偪丅偩偐傜偪傖傫偲偦偆偄偆儗億乕僩傑偱帹偵撏偄偰偄傞丅偁傟偼堦惗朰傟側偄側偁丅崱偐傜俁侽擭慜偩丅

儅僣儌僋柍偔側偭偰傾儕傾峴偭偨偲偒丅偄傠偄傠偁偭偰偹丅偁偪偙偪偐傜惡傪傕傜偭偨偗偳傾儕傾偺奐敪傗偭偰偨傕傫偩偐傜傗傝傗偡偄偱偟傚丅婇夋傪慡晹擟偟偰偔傟傞偭偰偄偆忦審偱峴偭偨偺丅塩嬈儅儞偩偭偨傜峴偐側偐偭偨丅

偨傑偨傑偩偗偳偹丅摉帪偙偙偱彮擭僒僢僇乕嫵偊偰偰丄慡崙戝夛偵峴偭偰傞偺丅偩偐傜偦偭偪偺摴傪慖傇偭偰偺傕偁偭偨傫偩偗偳丄挿栰導偺寛彑偵側傞偲儅僣儌僋偲晉巑揹婡偲擔惛庽帀偲嶳夒偐挿栰導嫵堳偑偄偮傕寛彑偱偁偨傞丅偦偆偄偆岎棳傕偁偭偨傝偟偰偄傠偄傠堘偆曽偺婄傕帩偭偰偨偺丅偩偗偳婇夋傪慡晹擟偝傟傞偲側傞偲抝偲偟偰偼偪傚偭偲柺敀偄偠傖傫丅忔偭偐偭偰傾儕傾慡晹傗偭偰偨傢偗丅巆擮側偙偲偵傗傔偰偐傜俀侽擭偱傾儕傾偳偭偐偄偭偪傖偭偨偗偳偹丅

乮崱偺巇帠乯

偙偙偼崱傕儈儏乕僕僔儍儞偑棃偰儕僴傗偭偨傝妝婍偺儊儞僥傗偭偨傝偟偰傞偗偳偹丅憅屔偱傗傞偩偗丄僗僞僕僆偠傖側偄丅儌僲傪嶌偭偰傞偐傜偹偙偙偱杔偑丅偪傚偆偳棃廡曣懱偑擖偭偰偔傞偲偙傠偩丅揾憰傑偱岦偙偆偱傗傟傞傛偆偵側偭偨偺偱丄僱僢僋傪儃儖僩僆儞偱嶌偭偰偄傞偐傜帺暘偱傗傟傞傛偆偵僷乕僣偱棃傞傢偗丅儃僨傿偲僱僢僋偩偗丅偁偲偼帺暘偱偙偙偱傗傞丅偦偆偄偆僔僗僥儉傪偲傜側偄偲傗偭傁傝僶僀僆儕儞岺応偵僴儞僟偛偰偲僱僕偺僲僂僴僂偼側偄偱偟傚丅儂儞僩偼慡晹傗偭偰偔傟傞偲妝側傫偩偗偳丅

擔杮偵帩偭偰偒偰傗偭偰傞偐傜壙抣偑偁傞傫偩傠偆偹丅偙傟偼偍偐偘偝傑偱桳柤恖偑戲嶳巊偭偰偔傟偨丅僕儍僘丄儃僒僲僶丄偱傕BUCK-TICK傕巊偭偰傞傛丅Uperworld傕巊偭偰傞傛丅僠儍僢僩儌儞僠乕傕丅偙傟偼Sugi偺僾儘僨儏乕僗傗偭偰傞偲偒偵帺暘偑棫偪忋偘偨丄弨旛偵擖偭偰偄偨彜昳偱丄Sugi偺僾儘僨儏乕僗偼2擭偔傜偄偱傗傔偨偐傜丅棫偪忋偑偭偰儈儏乕僕僔儍儞徯夘偟偰偄傠偄傠傗偭偰丄偙偭偪偺曽偵僄僱儖僊乕巊偭偨丅4恖偱斵傜偑巒傔偨偲偒偵嶌傞偼偄偄偗偳斕攧偑傢偐傜傫偲丅偮偄偰偼傗偭偰傛丄偲偄偆榖偵側偭偰丅嵟嬤慡慠夛偭偰偄側偄丅奀奜偺僔儑僂弌夛偆偙偲偺曽偑懡偄丅

偙傟偐傜偄偄偑壒偡傞丄偄偄嵽偑擖偭偰偙側偄偱偟傚丠偦傟偑摢捝偄偹丅

傾僼儕僇儞儅儂僈僯乕偭偰丅儂儞僕儏儔僗偭偰尵偭偨傜戇曔偩偐傜偹丅偩偭偰僫僩乕偮偐偭偰傞偲偙偁傞傕傫丅傾僈僠僗偭偰傗偮丅億僇億僇偩偭偨丅僱僕潌傓偺偵僶僇偵側偭偪傖偆偔傜偄丅儔儚儞偲堦弿丅偦偺偁偲弌偰偒偨偺偑僩僠偲偐丅僗僇僗僇丅娒偄壒偼偟偨偗偳偹丅傗偭傁傝傾儖僟乕偲傾僢僔儏偵棊偪拝偄偨偲偄偆偐丅僙儞偼擔杮偺嵽椏巊偍偆偭偰僙儞偵偟偨傫偩偗偳偹丅摫娗偑偪傚偭偲嵶偄偺偹丅傾僢僔儏傒偨偄偵傾僞僢僋壒偑傛偔側偄丅偪傚偭偲億僇偭偰偡傞丅傾僢僔儏偺曽偑峝偄偺偹丅

僼僃儞僟乕丄僊僽僜儞傕嬯楯偟偰嵽傪慖傫偩傫偩偲巚偆偗偳儖乕僣偑偁傞傛偹丅僞僀儉儗僗側傫偰偺偼愄偼摉偨傝慜偵偁偭偨傢偗偱丄崱偼傾僋傾僥傿儞僶乕偲偐偭偰尵偭偰傞偗偳丅

崱偼嵽椏傕巜斅偼僄儃僯乕丅儚僔儞僩儞忦栺偱儘乕僘僂僢僪巊偊側偄偠傖傫丅崱偼傑偩棳摦嵼屔偑偳偙偐偵偼偁傞傫偱傒傫側傗偭偰傞偗偳僟儊偵側傞偐傜偹丅愄偼嵽椏偑偄偔傜偱傕偁偭偨偗偳丄偩偭偰僩儔栚偺嵽椏暯婥偱揾傝偮傇偟偰偨丅偍偄偍偄壗傗偭偰傞偭偰尵偭偨傜丄壗偭偰揾偭偰傞傫偩傢偭偰搟傜傟偰偝乮徫乯丂嵽椏偼娵懢偱攦偭偰帺暘払偱揤慠姡憞偟偰偨偐傜丅

巹偼惗嶻岺応偠傖側偄偠傖傫丅僾儘僨儏乕僗偼傗傞偗偳丅偩偐傜傒傫側崲傞偲棃傞偗偳偦偆偠傖側偄偲偒偼嬤婑傜側偄傢丅偼偼偼丅丂

傛偔尵傢傟傞丄戝榓孨側傫偱儊僨傿傾偵弌側偄傫偩丠偭偰丅偦傫側偺弌偨偭偰偟傚偆偑側偄偠傖傫丅巊偭偰僫儞儃偱偄偄丅

偩偐傜崅拞丄栰楥丄崄捗旤丄偙偺曈偺墹摴偼傒傫側棈傒偑偁傞丅崅拞偼偹丄壀戲復偭偰偄偆挻桳柤儀乕僔僗僩偑偄傞傫偩偗偳丄偦傟偑儊儞僶乕偵擖偭偰丄偰偦傫側娭學偱儔僀僽偵峴偔傛偆偵側偭偨傜拠椙偔側偭偰偝丄僗僩儔僩岲偒偠傖傫丠彜攧忋偼儎儅僴偺傪巊偭偰傞偗偳價儞僥乕僕偺僗僩儔僩抏偄偰傞丅偄傑偩偵1000恖婯柾偺儔僀僽偱偒傞偺偼崅拞堦恖偠傖側偄偐側丅崱63嵨偵側傞偐側丠梫偼妝婍彫憁偵側傞偲偟傖傜偆傞偝偄偺丅偁偺幮夛偺恖偭偰丅

攧傟僙儞偺儊僕儍乕偱柺敀偐偭偨偭偰偄偊偽梲悈偝傫丅挻曄恖偩傛丅梲悈偝傫偲偙傠偼崱崉偩丄徏尨偩丄儀乕僗偩偲儈僢僋偑偄偨傝偲偐丄偁偺曈偼傒傫側拠娫偩偐傜丄儈僢僋傕Sugi巒傔偨偲偒僄儞僪乕僗傗偭偨傫偩傛丅

儃僋偼弌栠傝側傕傫偱怴偟偄恖偨偪偲偮側偑傝偑側偄偺丅搑愗傟偪傖偭偰傞丅儅僣儌僋偐傜弌偪傖偭偨丅

乮僕儍僷儞價儞僥乕僕丂傾儕傾僀儞僞價儏乕偵偮偄偰乯

徫偭偪傖偆偗偳丄JAPAN VINTAGE帍丂偙傟偺偲偒丄偩傟傕傾儕傾偺楌巎偑傢偐傜傫偐傜戝榓偝傫棅傓傢偭偰丄僔儞僐乕偐傜丅堦墳嬈奅屆偄偐傜曇廤晹偺恖娫偲偐曇廤挿抦偭偰傞偐傜丅僊僞儅僈偺栰岥孨側傫偰傛偔抦偭偰傞傢丅

傎傫偲墿嬥帪戙偩偭偨偹丅堊懼偑椙偐偭偨偟偹丅丂梫偼擔杮惢昳偑堷偔庤偁傑偨偱丄崱偺揹婥偑偦偆偱悽奅偵弌偰偭偨偱偟傚丅墌崅偱偦傟偼戝曄側帪婜傕偁偭偨偗偳偹丅

儅僣儌僋偼寢壥揑偵偼幚嵺丄妝婍岺応庣傟側偐偭偨偲巚偆丅拞崙僀儞僪僱僔傾偺摦偒傒偰偰傕丄傕偺偡偛偄僐僗僩嫞憟椡偩偐傜偹丅

JV帪戙偭偰壌偨偪偑僴儞僌儕乕偩偭偨丅偙偺徏杮偵偄偰壗偵傕忣曬偑側偄傫偩傕傫丅

峳堜巎榊巵偑奀偺岦偙偆偐傜僊僞乕帩偭偰婣偭偰偔傞傢偗偠傖傫丅偙傟愗偭偰偄偄偱偡偐丠偭偰丅僊僽僜儞丒儗僗億乕儖愗偭偰偄偄偱偡偐丠偭偰鈍媍彂傪彂偄偨偺巚偄弌偟偨丅偳偆側偭偰傞偺偐傢偐傜傫偺偩傕傫丅傾乕僠僪僩僢僾偺僊僞乕側傫偰弶傔偰尒偨傢偗偩偟丅

儅僣儌僋偺1975擭偺僇僞儘僌偼偐傜傫偱傞丅愗偭偰偁傞幨恀偁傞偱偟傚丅

抦傝偨偄偠傖傫丅僙儈傾僐偺僙儞僞乕僽儘僢僋偭偰偳偆側偭偰傞偐偲偐丅壌傜抦傜傫傕傫偱丄愗偭偰偄偄偱偡偐偭偰鈍媍彂傪彂偄偰丅丂峫偊偰傒傟偽壌傜僄僺僼僅儞偱偦傫側偺偝傫偞傫嶌偭偰偨傢偗丅僇僕僲偲僔僃儔僩儞偲儕價僄儔偭偰僙儈傾僐偼儅僣儌僋偐傜歑傞偔傜偄弌偰偄偭偨傫偩偐傜丅偱僂傿儖僔儍僀儎乕偑偁偭偨偱偟傚丅側傫偱偙傫側偙偲傗偭偰傫偺偐側丠偩傛梫偡傞偵丅摉帪偼傢偐傫側偄傢偗丅晹昳悢懡偡偓偰晹昳娗棟傕戝曄丄偙傫側偺傗偭偰傜傟傞偐偭偰幮堳偼搟傞丅堦擔偱壗儌僨儖嶌傞傫偩両偭偰丅侾擔300杮偔傜偄嶌偭偨偐側丅偲傫偱傕側偄偱偡傛丅價僢僋僶僀儎乕偺傗偮側傜摉慠敿擔偔傜偄摨偠儌僨儖偑棳傟偰傞傢偗丅儀儞僠儍乕僘儌僨儖側傫偐歑傞偔傜偄嶌偭偨側丅

VOX偱僶僀僆儕儞儀乕僗傕偡偛偄検嶌偭偨丅70擭戙偩偹丅巰偸傎偳偁偭偨傛VOX偺僶僀僆儕儞儀乕僗丅崱偁傟帩偭偰偨傜壙抣偩傛偹丅桝弌偩偗偱崙撪偵偼弌夞偭偰側偐偭偨丅儅僯傾偼媡桝擖偟偰傞偗偳偹丅

VOX丂僺僢僋傾僢僾偱儅僣儌僋偲傢偐傞丅

VOX丂僺僢僋傾僢僾偱儅僣儌僋偲傢偐傞丅

JV扵偡堄枴偼傢偐傞傛偹丅巜堦杮擖傞尫崅偱傛偔弌偰偄偭偨偲丅拞崙攏幁偵偟偰傞偗偳崜偐偭偨偧偭偰乮徫乯丂僱僢僋僶僢僋偁傞偠傖傫丠僋儗乕儉偑偒偰丄搟傜傟偰尰応偺憅屔峴偔傢偗丅尒偰傒傠偲丅僱僕偑俀杮偟偐偮偄偰側偄偲偐偹乮徫乯偙傫側偺弌壸偡傞偼偢側偄傫偩偗偳偭偰偄偭偰傕帠幚側偄傫偩偐傜丅

壌傜偼婇夋傗偭偰傞偲塩嬈寭僋儗乕儉張棟傕旘傫偱偄偐側偒傖偄偗側偄丅偩偐傜岺嬶僇僶儞帩偭偰偝丅旘傫偱曕偄偨丅傾儕傾偲僌儗僐偺僆僋僞乕僽僋儕僯僢僋偭偰偺偑偁偭偰傛偔傗偭偨偦傟偼丅僌儗僐傕丅偦傟偼惸摗偝傫偵偆傫偲悽榖偵側偭偨丅彫攧傝壆傕偦偆偄偆儗儀儖偺帪戙偩偭偨傫偩傠偆偹丅儊儞僥偵曕偄偰僠儏乕儞僫僢僾偟偰偁偘側偄偲偄偗側偄帪戙偩偭偨丅

恄揷彜夛偼侾俀奒偺戲揷偝傫丅杔傜偼偨傑偨傑儈儏乕僕僔儍儞偺僥僢僋傗偭偰偨傕傫偩偐傜梋寁偵偦偆偄偆巇帠偵巊偄偵偩偝傟偨丅僊僞乕偼柍彏偱偡傛丅儊乕僇乕攈尛丅

弶傔偰偮偄偨偺偑傢偐傞偐側偁丠丂搶嫗儐僯僆儞偭偰偄偆僼儖僶儞僪丅崱偱偄偆僗僞乕抋惗偩傛丅偦傟偺僷僀僆僯傾丅偦偙偺儀乕僗偑SB巊偄偩偟偰偝丅偦傟偱僗僥乕僕偺墶偵偔偭偮偄偰嫰偊偰偄傞傢偗偩傛丅尫偑愗傟傞偺懸偭偰傞傢偗偩傛丅

摉帪儘僩僒僂儞僪偩偗偳僠儏乕僯儞僌偑崌傢傫偭偰丅崱偩偐傜傢偐傞偗偳丄偳傫偳傫怢傃偪傖偆尫偩偭偨偺偹丅撧椙偝傫偑傕偭偰偒偨尫丅偄偄壒偡傞傫偩偗偳怢傃傞丅僠儏乕僯儞僌偑嫸偆偭偰丅偆傞偝偄偆傞偝偄丅偁傟偼堦惗朰傟傫側弶傔偰偺僥僢僋丅摉帪偼梊旛偺儀乕僗傗僊僞乕傪傕偭偰懗偵偄偨傕傫偩丅堦杮偱僗僥乕僕捠傜側偐偭偨丅挷惍偟偰偍偄偰傑偨搉偡傢偗丅偦偆偄偆宱尡偟偰傞傕傫偩偐傜崱偼慡慠晐偔側偄偟偪傖偪傖偭偲傗偭偪傖偆丅摉帪偼價價偭偰偨偹丅

偦傟偱帠審偑偍偙傞偺丅壒偑弌側偔側偭偪傖偨傝偝丅偱傕僕儍僷儞惢偩偭偨偺丅僄儞僪僺儞偑庢傟偪傖偭偨傝偝丅壒偱側偐偭偨傝偡傞偲敿擭偔傜偄岥偒偄偰傕傜偊側偄丅崜偄儈儏乕僕僔儍儞偼僊僞乕搳偘偪傖偭偨恖偑偄偨偹丅傗傟傞偐偙傫側偺偭偰尵偭偰丅偦偆偄偆栚偵偁偭偰傞偗偳尰応偺恖偼偦傫側偺嶌偭偰偹偊偭偰偄偆丅

崱巚偊偽抪偢偐偟偄傛偆側僊僞乕嶌偭偰偨傢偗偩丅偄傠偄傠偁偭偨傢丄僩儗儌儘巊偆偲億乕儞偭偰旘傫偱偭偪傖偆偲偐偝乮徫乯

屻摗僈僢僩偵偼壗昐杮偭偰僶僱偺僥僗僩偝偣偰傞傫偠傖側偄丠從偒擖傟從偒側傑偟偺丅崌傢側偄傫偩傕傫丅怢弅棪偑堘偆傢偗偩丅僶僱寛傔偰傕尫偺僎乕僕偑009僗僞乕僩偩010僗僞乕僩偩丄奜恖偩偲011偩偭偰慡慠偐傢偭偪傖偆偠傖傫丅偦偆偄偆忣曬偑慡慠側偄帪戙偩偭偨丅偨偩恀帡偟偰偮偔偭偨傫偩傕傫丅

僶僱偑堦斣嬯楯偟偨偐傕丅

杔偼偹摿庩側偺丅僥僢僋偺巇帠傗偭偰傞偠傖傫丅婇夋偺恾柺昤偄偨傝僾儘僨儏乕僗偺巇帠偟偰傞偱偟傚丅斕攧偺彜幮傗傝側偑傜價儖僪傾僢僾偡傞巇帠偟偰傞偐傜丅偪傚偭偲曄傢偭偨夁掱傪傗偭偰傞丅偠傖側偄偲偙偆偄偆偙偲偱偒側偄丅媡偵丅

愭廡傕桳柤儈儏乕僕僔儍儞偺僶僢僋偑棃偰偰偝丅壒崌傢偣傞偭偰丅梀傃敿暘偔傞丅曄側恖偨偪偑丅

傑偭偲偆側恖偼杦偳棃側偄偭偰尵偭偨曽偑偄偄乮徫乯

壌偼岺応偵偄傞帪娫偑抁偐偭偨偐傜丄偁偭偪偄偗偙偭偪偄偗偭偰弌偝傟偰偨偐傜丅

尨嶳偝傫偼偄偄恖偩偭偨丅尨嶳偝傫偼媄弍偺曽偵偄偰壌偼僄儞僪偺曽偵偄偨丅慻傒棫偰偐傜廔傢傝偺曽丅擖幮偟偨偙傠傑偩偄偨偲巚偆丅2擭偔傜偄偟偰偐傜偁偭偪偄偗偙偭偪峴偗偩偭偨偐傜丅婇夋偱栠偭偰偒偰偐傜偄傠偄傠傗傝偩偟偨偲偒偵丄側偤偐屆壠偝傫偑晹挿偵側偭偰偨丅

屆壠偝傫偼揾憰偺僗儁僔儍儕僗僩丅偄偮偺傑偵偐惢憿晹挿偵側偭偨傫偩偗偳嶶乆寲壾偟偨丅僒儞僾儖偭偰柺搢偠傖傫丠僾儘僟僋僔儑儞偺墶偵傕偭偰偙傜傟傞偲丅庤斣偲傜傟偪傖偆偠傖傫丅偍慜偵儔僀儞巭傔傞尃棙偑偁傞傫偐両偭偰丅壌偑傗傝偨偔偰傗偭偰傞傫偠傖側偄偗偳乮徫乯偦傟偑婰壇偵偁傞丅

僒儞僾儖偭偰偟傚偆偑側偄丅廻柦偩傛偹丅摿偵揾憰側傫偐丅僗僾儗乕僈儞偱悂偄偰偨偠傖傫丅摿庩側怓傪悂偔偭偰偄偭偨傜丄堦屄傗傞偨傔偵偦傟傑偱偺揾椏慡晹幪偰側偄偲偩偐傜丅儔乕僕僼儗乕僋偺儊僞儕僢僋偑棳峴偭偨偲偒偼戝曄偩偭偨傛丅揾憰晹壆偺拞偵僼儗乕僋偑晳偭偰傞傢偗丅師偺揾憰傗偭偰傞偲偒偵偦傟偑晳偭偰擖偭偰偒偪傖偆傢偗丅戝曄偩偭偨傛偁偺崰偼丅偨偔偝傫偁偭偨傛丄摿偵棾摱儌僨儖偺傾乕僠儞傗偭偨偲偒丅僔儖僶乕偲偐棾摱偝傫偺偼僌儕乕儞偩偭偨丅

摉帪堦棳偺戝懖偑寢峔嫃偨丅傛偆偡傞偵傒傫側曄傢傝幰偩傛丅偙偄偮摥偄偰側偄栰榊偩側傒偨偄側丅擖幮偟偨偽偐傝偭偰偦偆偄偆婰壇偑偁傞丅壌傜傕摥偄偰側偐偭偨偐傕偟傟側偄偗偳丅

憗偔奜偵弌偝傟偰丄偍偐偘偝傑偱傾儕傾偩丄僌儗僐偩丄僼僃儖僫儞僨僗偩丄偦偆偄偆僠儍儞僱儖偺恖偨偪偲偺僐僱僋僔儑儞傪帩偰偨丅偍偐偘偱撈棫偟偰21擭偙偆偟偰傑偩惗偒偰傞傫偩傢丅

偢偄傇傫朩奞庴偗偨偗偳偹丅柤屆壆傜偟偄榖偱丅杮幮嬑柋偵側偭偪傖偭偰壠懓偼搶嫗偵偄偨偟丅偟傚偆偑側偄傕傫偩偐傜壠懓傪愭偵揷幧傊曉偟偰夛幮嶌偭偪傖偭偰丅旘傃弌偟偪傖偭偰偄傠偄傠戝曄偩偭偨丅儅僣儌僋偱桞堦壌偩偗偩傕傫偙偆偄偆偙偲傗偭偰傞偺丅儅僣儌僋偺崰偺巚偄偲偐帩偭偰傗偭偰傞偺丅

傑偁杮摉偵僌僢僪丒僆乕儖僪丒僨僀僘偩傢丅

崱偼僱僢僩偱攦偊傞偐傜弌揦偼偁傑傝偄傜側偔側偭偪傖偭偨丅偙偆偄偆偺偱傕僱僢僩偱攦偭偰偔傫偩傛丅偍偄偍偄妝婍側傫偩偐傜墘憈偟偰攦偊傛偭偰丅

挬侾帪娫偼儊乕儖偺張棟偑懡偄丅儊乕僇乕偵暦偄偰偒偪傖偆丅廋棟偼庴偗偨傝偡傞偗偳偹丅偍媞偑揦偱偱偒側偄儊儞僥偼偹丅偱傕偹捈斕偺帪戙偵側偭偪傖偆偐傕偟傟側偄丅崱偺彫攧傝壆偝傫偑偦偆偄偆偙偲偪傖傫偲偟側偔側偭偪傖偭偨偐傜丅偙偙偐傜偼擄偟偄偹丅崱傑偱偼僊僽僜儞丄僼僃儞僟乕丄儅乕僠儞抲偄偰偍偗偽丄偳偆偺偙偆偺尵偭偰傕壗偲偐攧傝忋偘偑挔怟偑崌偭偰丄崱擔傕侾杮傕攧傟偹偊偭偰偄偭偰梉曽50枩偺僊僽僜儞侾杮攧傟偨偭偰挔怟偁偭偰偨傢偗丅崱偦傟偑偱偒側偔側偭偨丅僊僽僜儞丄僼僃儞僟乕偺張棟偵捛傢傟偰偄傞傒偨偄丅

崱偼僄乕僕僃儞僩偑柍偔側偭偰傾儊儕僇偺儊乕僇乕偲捈偱宊栺偩偐傜丅擭娫偱偄偔傜攦偄側偝偄偵側偭偪傖偭偰傞傕傫偩偐傜張棟斍傒偨偄丅偦偺帒嬥孞傝偵嬯偟傫偱偄傞偺偑戝庤偺揦丅偙偺弔丄嶳栰偲僀僔僶僔偼僊僽僜儞偺宊栺傗傔偨丅搰懞偼偮側偄偩側丅偦偆偄偆偲偙傠偑弌偰偒偨丅僄儗僉嬈奅偼偡偛偔僔儕傾僗丅偙偺柌偺帪戙偵栠傝偨偄偔傜偄丅

崱偺僊僞乕偼丄僗儁僔儍儕僥傿傪傕偭偰儈儏乕僕僔儍儞偺儈儏乕僕僢僋僔乕儞偱巆傟傞妝婍偵偟偰偄偐側偄偲擔杮偺栶妱偼暔検惗嶻偠傖側偄偐傜偦偙偑僉乕億僀儞僩偵側偭偰偒偨丅

傾儊儕僇偵峴偭偰傕偦偆偩偭偨傫偩傛丅岺応偼丅偨偩僗儁僔儍儕僗僩偨偪偑偄偰丄偄偒側傝偦偄偮傜偑僾儘暲傒偺僾儗僀偑弌棃偰丄偱傕嶌偭偰偨丅崱偺傾儊儕僇偱傕夰偑峀偄偐傜埆偄偲偼尵偭偰傕慡偰偺僕儍儞儖偱懚嵼姶偑偁傞丅擔杮偼傗偭傁傝暔棳偵忔偭偐偭偪傖偆丅偡偖丅偦偙偑傗偭傁傝栤戣偩傛偹丅戝庤偺婇嬈偑傒傫側晄惓偽偭偐傝弌偰偒偪傖偭偨偱偟傚丅傗偭傁傝傕偆尷奅偩傛偹丅怴偟偄暔偑惗傑傟側偒傖偄偗側偄帪婜偵棃偰傞傫偩偗偳丅

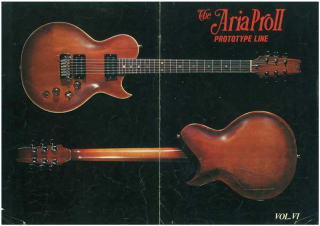

乮僾儘僩PE僞僀僾乯

庒姳偼嶌偭偨偗偳僨價儏乕偝偣側偐偭偨偺偼僇儕僗儅惈傪帩偨偣傞偨傔丅悢杮偼傗偭偨

偙傟偼徏尨偑婥偵擖偭偰巊偭偰偨傗偮丅偙偺摉帪偐傜偙偺儌僨儖偼巚憐偑偁偭偰堦屄堦屄暿乆偺僺僄僝偱摉帪偼側偐偭偨傫偩傛丅偙傟偺僋儔僔僢僋僶乕僕儑儞丅

嵟弶偼帥揷偱嶌偭偨丅偙偺僒儞僾儖偼搶奀偺巰傫偠傖偭偨戧愳岺応挿偝傫偑嶌偭偨丅僴儞僪儊僀僪偱丅

偙傟巰偸娫嵺偺敧恄弮巕偺僣傾乕偱屻摗巏晀偲徏尨偑僙僢僩偱傗偭偰偨帪偵巊偭偨丅

偦偙偁偲偙傟偑弌棃忋偑偭偨丅乮MD乯僷儔僔儏乕僩偺儔僗僩儔僀僽偱抏偄偰偨丅巰偸慜偺丅

偙傟慡晹杮恖偑巊偭偰偨丅

偙偺僾儘僩帩偭偰偄傞恖偄傞傫偩丅偙傟壗杮嶌偭偨偐側丠俁乣係杮偐側丠丂巹偑傾儕傾帿傔傞娫嵺偵丅偦偙偵1杮巆偭偰傞偗偳丅傊偊乣

偙傟偺僗僠乕儖斉偑偙傟偱偡丅

乮崑壺側僀儞儗僀偼偳偙偱丠乯

僾儘僩俹俤偺巜斅僀儞儗僀偼偳偆偐側偁丒丒戝榓儅乕僋偐椦彜夛偐側偁丠

戝榓儅乕僋偼奜拲傪帩偭偰偰丄崱偼儗乕僓乕偩偗偲愄偼儖乕僞乕偱偹丅崱偼拞崙傑偱峴偭偰擇悽偑傗偭偰傞偗偳丅愭戙偺幮挿偼傛偔徏杮傑偱棃偰偄偨偹丅

乮偄偨偩偄偨僺僢僋乯

晍戃偺僺僢僋傗傞偐丅儕儈僥僢僪偑擇偮偔傜偄偁傞傛丅壌偨偪偑斕攧尃棙傕傜偭偰攧偭偨偺丅

偙傟偼揦偵偼側偄徏尨惓庽偺丅

乮娰挿強桳偟偰偄偨MA-05乯

儅僌僫偱偟傚丅MA偺僇僗僞儉丅偦傟偼T乫s惢偩偹丅儅僌僫偺儗僊儏儔乕偼Tokai偱丄儅僢僋僗偱寧300杮偔傜偄嶌偭偨偹丅偁傟傕壙奿嫞憟偱壓偵偄偭偪傖偭偨傕傫偩偐傜偹丒丒丒傑偩擇岝捠斕偑惗偒偰偨偐傜偹丅妝婍嬈奅偱桳柤側乮徫乯丂偦偺帪戙偐傜傑偨擔杮偵栠偝側偒傖偭偰峫偊偰傞偗偳僐僗僩嫞憟椡偑側偄丅

傾儕傾偺帪丄怴惎摪偼儘僢僋僀儞偺巇帠偗偭偙偆傗偭偰傞丅儅僌僫偺儘僢僋僀儞儌僨儖偭偰偡偛偄検惗嶻偟偨丅

乮暻偺捖楍僊僞乕乯

暻偺儎僣偼慡晹徏尨丅丂僛儘偐傜棫偪忋偘偨儔儞僪僗働乕僾丅僄儗僉斉傾僢僾儔僀僩儀乕僗偹丅

偙偙偼徏尨偺儊儌儕傾儖僐乕僫乕

NAMM偺偑巹偑傗偭偰傞偲偙偲偐丅儅僣儌僋偺儊儌儕乕傪弌偟偰偁傞丅

挻儅僯傾僢僋偱偡偐傜丅崱僇僞儘僌嶌偭偰傞丅

乮暻偺E僔僞乕儖乯

僔僞乕儖丂偙傟偼悽奅偱僂僠偟偐傗偭偰側偄丅僐乕儔儖偑僆儕僕僫儖丅僕僃儕乕僕儑乕儞僘傕愨偊偪傖偭偨偐傜嶌偭偰傞偺丅偙偺僽儕僢僕傕巹偑GOTOH偲愝寁偟偰嶌偭偰傞丅

乮岺朳僗儁乕僗偵偰乯

偙偙偑岺朳丅惢嶌傕偙偙偱傗傞丅

偙傟偑PE偺僾儘僩丅僽儕僢僕偄傠偄傠傗偭偰傎偠偔偭偰傞丅

崱NAMM僔儑僂偵帩偭偰偄偔傗偮傪嶌偭偰偄傞偲偙傠丅

偙偙偱杮恖岦偗偵價儖僪傾僢僾偟偰偔傟傞偺偼偆傟偟偄傛偹丅

嵟屻偵婰擮嶣塭丂丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

嵟屻偵婰擮嶣塭丂丂偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

**********************************************************************************************

**********************************************************************************************

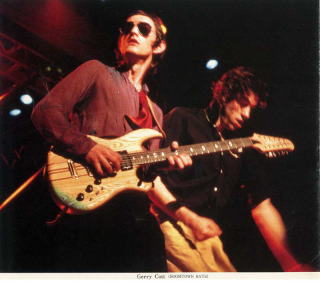

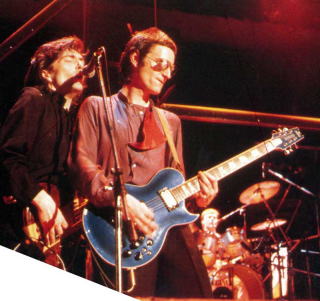

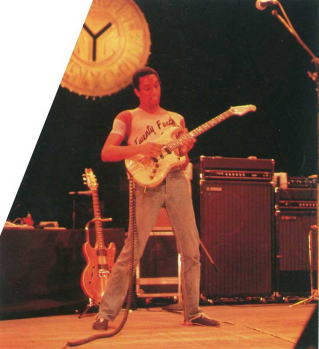

椦怣廐巵僀儞僞價儏乕丂丂

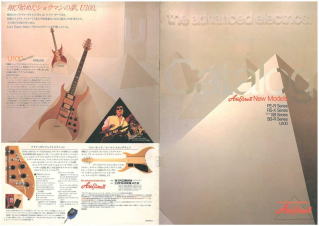

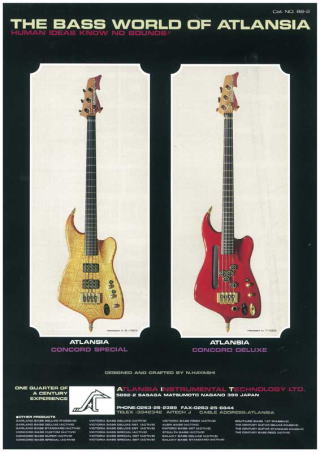

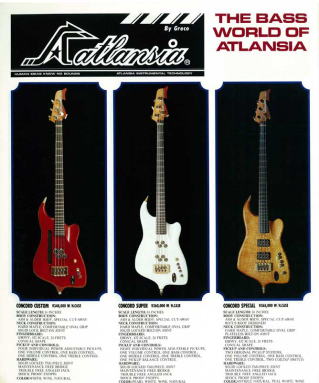

乮1943擭惗傑傟丂挿栰導愳拞搰弌恎乯ATLANSIA丂INSTRUMENT TECHNOLOGY丂LTD戙昞

梒彮傛傝僄儞僕僯傾偱僺傾僯僗僩偱傕偁偭偨晝恊偲僋儔僔僢僋傪挳偄偰堢偪丄曣恊偼僆儖僈儞憈幰偲偄偆壒妝岲偒側壠掚娐嫬偱堢偮丅

崅峑帪戙偼僽儔僗僶儞僪晹丄僋儔僔僢僋僊僞乕偵傕怗傟丄奊偑摼堄偱僌儔僼傿僢僋僨僓僀儞偵傕嫽枴偑偁傝晲憼栰旤弍抁婜戝妛偵擖妛丅搒夛偑嬯庤偩偭偨偲偄偆椦巵偼丄懖嬈屻偼挿栰導偵婣傞偙偲偑忦審偩偭偨偙偲傕偁傝丄晝恊偺抦傝崌偄偺徯夘偱1963擭偵徏杮栘岺偵擖幮丅儈僔儞僉儍價僱僢僩偺僨僓僀儞偐傜偼偠傔丄偡偖僄儗僉僊僞乕偺惗嶻偵娭傢傞丅埲崀偼媄弍壽偱僊僞乕偺愝寁丒奐敪偵廬帠偡傞丅

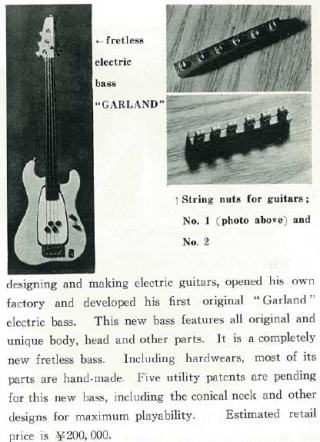

1977擭偵偼柤婡PE-1500傪僨僓僀儞偟丄摨擭戅幮屻丄椦怣廐僊僞乕岺朳傪徏杮巗偵憂嬈丅撈摿偺姶惈偱僨僓僀儞偝傟偨僊僞乕偲儀乕僗偑堦桇拲栚傪梺傃傞丅1979擭偵偼嵟弶偵庤偑偗偨儌僨儖偺GARLAND BASS偑傾乕僥傿僗僩偲偲傕偵僌儔儈乕徿傪庴徿丅

傑偨僊僞乕傗僷乕僣惢嶌偵昁梫側岺嶌婡夿傗僾儘僌儔儉傪帺恎偱愝寁惢嶌偟偰幚梡壔偡傞側偳丄敪柧壠偲偟偰偺堦柺傕帩偮丅屻擭偼幨恀壠偲偟偰傕旕杴側嵥擻傪敪婗丅

1982擭偵傾僩儔儞僔傾丒僀儞僗僣儖儊儞僞儖丒僥僋僲儘僕乕偵幮柤傪曄峏丅尰嵼偵帄傞丅

摉帪丄僆儕僕僫儖僊僞乕仌儀乕僗傪庤偑偗傞儊乕僇乕偲偟偰愭嬱偗偨婬桳側懚嵼偱丄尰嵼偄偔偮傕偁傞徏杮偺僊僞乕岺朳偺慴傪嶌偭偨偲偄偭偰傕夁尵偱偼側偄偩傠偆丅

僼儔儞僋偲庢嵽偺帪

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

1963擭擖幮丅儅僣儌僋偱偼媄弍壢偵懏偟丄僔儞僈乕偺儈僔儞僉儍價僱僢僩偺僨僓僀儞偵廬帠丅

僄儗僉僽乕儉偑傾儊儕僇偱婲偒偰偄傞偲偄偆塡偑擖傞偲摨帪偵丄晉巑尫妝婍偐傜偺僊僞乕壛岺埶棅偑偁傝丄偙偺巇帠偐傜僊僞乕惗嶻偵偐偐傢傞傛偆偵側傞丅傎偳側偔偟偰儅僣儌僋撈帺偱惗嶻傪巒傔丄僊僞乕偺僨僓僀儞丒惢嶌嬈柋傪擟偝傟傞丅

1960擭戙丂岺応慜偵偰僨僓僀儞偟偨僊僞乕偲丅乮拞墰偑椦巵乯

巚偄弌偡偙偲偼丄僴乕儌僯乕偺僙儈傾僐傪傕偲偵丄尨嶳巵偲奐敪嶌嬈傪偟偨偙偲偱丄椦巵偼愇峱偺宆庢傝偑摼堄偱丄僊僞乕傪愇峱偱宆傪偲偭偰偄偨丅偦偺嶌嬈偼偦偺屻傕椦巵偺巇帠偩偭偨偲偺偙偲丅

偟偐偟椦巵偼乽偙傟傜偺嶌嬈偼偄偐偵偆傑偔僐僺乕偡傞偐偲偄偆偙偲偱偡偺偱帺枬偵偼側傝傑偣傫乿偲偄偆丅

偦偺屻傕婘偺慜偱偠偭偲偟偰偄傞偺偑嬯庤偩偭偨偙偲傕偁傝丄惓幃側恾柺傪昤偔慜偵丄帺暘偱嶌偭偨曽偑憗偄偲丄僨僓僀儞偟偨傜偡偖帺暘偱嶌傞偲偄偆偙偲傪傗偭偰偄偨偦偆偩丅

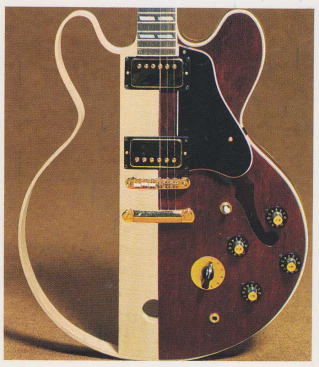

嵟弶偵帺暘偱庤妡偗偨儌僨儖偼UNICORD幮傛傝埶棅偝傟偨儗僗億乕儖偺僐僺乕偩偭偨偦偆偩丅偦傟偼1枃偺幨恀偐傜惢嶌丅偦傟偼傑偩丄僩僢僾偑傑偩僜儕僢僪偱偼側偄僙儈傾僐乕僗僥傿僢僋丒儗僗億乕儖偱偁偭偨偑丄杮暔偲悺暘偨偑傢側偄弌棃偩偭偨偦偆偱偁傞丅

1960擭戙廔斦丠僊僽僜儞偺儗僗億乕儖偼偁傑傝恖婥偑側偄帪戙偵丄偙偺僐僺乕儌僨儖偑崙撪奜偺儗僗億乕儖僐僺乕偺偼偟傝偱奀奜偱戝僸僢僩偡傞丅傎偳側偔偟偰擔杮偱傕僐僺乕偺僽乕儉偑巒傑傞丅

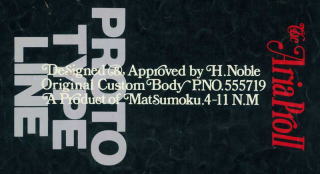

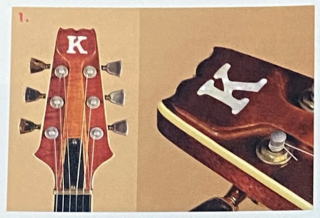

1977擭偵偼丄戙昞嶌偱偁傞PE-1500傪僨僓僀儞丒愝寁丒惢嶌丅

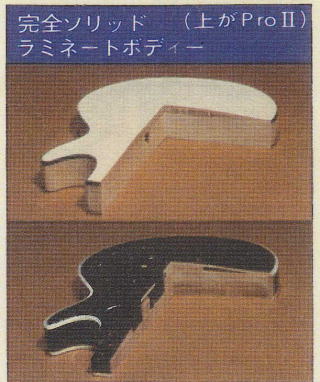

恖偺僐僺乕偱偼偄偗側偄偲偄偆巚偄偑嫮偔丄偄偮偐帺暘偱屩傝傪帩偰傞僨僓僀儞偺僊僞乕傪嶌傝偨偄偲偄偆巚偄偑偁偭偨椦巵偼惗嶻惈偲抏偒傗偡偝傪椉棫偟偨偄丅惢憿偡傞懁偺偙偲傕峫偊丄弌偨摎偊偑儗僗億乕儖偲僗僩儔僩僉儍僗僞乕偺拞娫偺摿挜傪帩偮僊僞乕偩偭偨丅

僱僢僋僕儑僀儞僩偼僗僩儔僩僉儍僗僞乕偺傛偆偵僨僞僢僠儍僽儖偱丄僼儘儞僩僺僢僋傾僢僾晹暘偱儃儖僩巭傔丅偝傜偵儗僗億乕儖偺傛偆偵愙拝偡傞偲偄偆庤朄偑偲傜傟偰偄傞丅僒僂儞僪柺偱偼丄椦巵偺岲傒偱僗僩儔僩宯偺僔儞僌儖偱偼側偔僴儉僶僢僉儞僌偲偟偨丅偟偐偟僩僌儖SW偺埵抲偼憖嶌惈傪峫偊僗僩儔僩偲摨偠傛偆側埵抲偲偟偨偲偺偙偲丅

僨僓僀儞偼梒偄偙傠偐傜僶僀僆儕儞偵旕忢偵嫽枴偑偁偭偨偲偺偙偲偱丄僋儔僔僢僋側僨僓僀儞傪尒帠偵僄儗僉僊僞乕偲梈崌偝偣偨偺偱偁傞丅

僿僢僪偵偼椦巵偺僋儔僼僩儅儞僱乕儉偱偁傞H.Noble偺柤慜偲僷僥儞僩No偑擖傟傜傟偨丅

PE-1500傪惢嶌丄姰惉傪婡偵丄棙塿傗攧傝忋偘廳帇偺戝偒側慻怐偲丄恖偺僨僓僀儞偺棳梡偱夛幮傪堐帩偟偰偄偔偙偲傊偺摴媊揑愑擟姶側偳偺僊儍僢僾傪姶偠偰偄偨偙偲丅帺暘偺僆儕僕僫儖僊僞乕傪傗偭偰傒偨偄偲偄偆巚偄偐傜椦巵偼儅僣儌僋傪戅幮丅丂椦怣廐僊僞乕岺朳乮尰ATLANSIA丂INSTRUMENT TECHNOLOGY丂LTD乯傪愝棫丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

乮椦怣廐巵僀儞僞價儏乕/2013乯

1960擭戙偺擔杮惢僄儗僉僊僞乕偺庢嵽偵棃擔偟偨尋媶壠偺僼儔儞僋丒儅僀儎乕僘巵偐傜偺幙栤偵偍摎偊偄偨偩偒傑偟偨丅

Q:僊僞乕惗嶻偺愄偺婰壇偼丠惢朄側偳偼丠

暷崙偺GUITAR傪嶲峫偵偟偰嶌傝傑偟偨丅

惢嶌曽朄偼丄斈梡栘岺婡夿傪嬱巊偟偰丄MAKER撈帺偵峫偊丄嶌傝傑偟偨丅懠幮傕懡暘摨偠偱偟傚偆丅埲屻丄検嶻曽朄妋棫偺偨傔丄愱梡婡傪奐敪偟偰峴偭偨丅偨偲偊偽丄堦偮堦偮寠傪奐偗偰偄偨偺傪丄6働傑偲傔偰堦搙偵奐偗傞偲偐丄帺摦壔偡傞偲偐怓乆偱偡丅

暷崙偲擔杮偺GUITAR惢憿夛幮偺懱幙偺堘偄丅暷崙偱偼丄妝婍偑杮摉偵岲偒丄壒妝偑杮摉偵岲偒偲尵偆恖偑丄夛幮傪棫偪忋偘偰偄傞丅偦偺揰丄擔杮偼丄栕偐傞偲偄偆丄價僕僱僗僠儍儞僗傪媮傔偰丄栘岺嬈偺墑挿慄忋偱GUITAR傪惢憿偟偰偄傞丅椉幰偺摦婡偑戝偒偔堘偭偰偄傞丅

壓惪偗嬈幰傪巊偭偰偄傞丅暥壔偑堘偆偺偱丄巇曽偺側偄偙偲偐傕偟傟側偄偑丄GUITAR壒妝傊偺忣擬丄棟夝搙偵戝嵎偑偁傞丅擭攝偺帒杮椡偺偁傞恖偼壒妝偺偙偲偼慡偔暘偐傜側偄偗偳丄偍嬥傕偪偱偡丅偦偆尵偆恖偑夛幮傪棫偪忋偘偨働乕僗偑戝曽偱偟傚偆偹丅

Q:儅僣儌僋偺婰壇偼丠

MATSUMOKU偼傕偲傕偲SINGER丂MACHINE偺僥乕僽儖丄媦傃僉儍價僱僢僩傪嶌傞SINGER帒杮偺擖偭偨夛幮

SINGER偺尃埿偑懝側傢傟傞偲偺偙偲偱,SINGER丂BRAND偱GUITAR傪嶌傞偙偲偼堦搙傕側偐偭偨丅

埲屻丄儈僔儞偼僥乕僽儖丄僉儍價僱僢僩傪昁梫偲偟側偄僞僀僾偺傕偺偑庡棳偲側傝丄偦偺廀梫偑側偔側傝丄岺応撪偼GUITAR惗嶻堦怓偲側偭偨丅巹偼擖幮摉帪丄儈僔儞僉儍價僱僢僩偺僨僓僀儞偵実傢偭偰偄偨偑丄GUITAR僽乕儉偺摓棃偱丄偦偺僨僓僀儞偲丄僾儘僩僞僀僾偺帋嶌偵廬帠偟偨丅

婋尟側栘岺婡夿偺巊偄曽偼丄尨嶳偝傫偵嫵偊偰傕傜偄傑偟偨丅巹偺愭惗偱偡丅

NAMM僔儑乕,FRANKFRUT丂MESSE弌昳梡MODEL傪捠擭帺桼偵堦恖偱嶌偭偰偄偨丅奐敪僾儘僕僃僋僩偺傛偆側慻怐偼側偐偭偨丅儅僣儌僋偼撈帺桝弌斕楬傪柾嶕偟偰偄偨偑丄恖嵽丄椡晄懌偱丄婳摴偵忔傞傑偱嬯楯偟偨傛偆偱偡丅帺屓BRAND偺捈愙杅堈偺斶婅偼払惉偟傑偟偨偑丄愒帤懕偒偲丄帪娫愗傟偱丄夛幮偺堐帩敪揥偵丄宷偘傞偙偲偑弌棃偢丄暵嵔偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅懠偺GUITAR夛幮傛傝愭偵暵嵔偵側偭偨偺偼丄幮堳偺崅楊壔偱丄恖審旓偑懠幮傛傝夛幮偺戝偒側晧扴偵側偭偰偄傑偟偨丅

儅僣儌僋偺惗嶻宍懺偼OEM偑杦偳偱偟偨偑丄1970擭屻敿偛傠偐傜丄崙撪岦偗僼僅乕僋GUITAR偺WESTONE偑搊応丅斀愴FOLK丂僽乕儉偵忔偭偨丅

Q:愄偺擔杮偺僊僞乕偼寍弍揑偱偡丅側偤擔杮偺僊僞乕偼柺敀偄僨僓僀儞偑偁傞偺偱偡偐丠堄尒偼偁傝傑偡偐丠

偍偭偟傖傞傛偆偵丄弶婜偺擔杮偺GUITAR偵丄彮偟寍弍揑側傕偺偑偁傞偐傕偟傟側偄偑丄USA丂僊僞乕傪丄傛傝堦憌敪

揥偝偣偨婡擻旤偑偳偙偐偵偁傞偱偟傚偆偐丅偦傟偐傜丄SOUND偵壗偐恑壔偑偁偭偨偱偟傚偆偐丅巹偼媈栤偵巚偭偰偍傝傑偡丅

摉帪丄奆丄撈帺偺傕偺傪嶌偭偰偄偨偺偼丄COPY傕偺傪嶌傞偙偲偵嵾埆姶偑偁偭偨偐傜偱偟傚偆丅帺暘偱峫偊傞偟偐曽朄偑側偐偭偨偺偱偡偹丅捛偄偮傔傜傟傟偽丄恖娫偼壗偐憂憿偡傞偺偱偟傚偆丅偙偲巹偺嶌昳偵偼帺暘偱枮懌偡傞傕偺偑堦偮傕側偄丄巆擮偱丄抪偢偐偟偄傕偺偽偐傝偱偟偨丅偁偺崰偺帺暘偼傑偩丄枹弉偱偟偨偟丄庒偄巹偵弌棃傞傢偗偑偁傝傑偣傫丅

偢偭偲屻偵側偭偰嶌偭偨帺暘偺嶌昳偱丄儘儞僌僙儔乕傪懕偗偰偄傞PE-1500偼丄偄傠偄傠宱尡傪愊傫偱偐傜偺偙偲偱偡丅BODY偲NECK偺寢崌偼丄GIBSON偺傛偆偵擄偟偄曽朄偱側偔偲傕壜擻偲尵偆偙偲傪棫徹偄偨偟傑偟偨丅強慒,PE偼GIBSON偲FENDER偺椙偝傪廤栺偟偨傕偺偵夁偓側偄偺偱偡丅愭恖偺執嬈偺墑挿慄忋偺傕偺側偺偱偡丅

懠崙偺恖偐傜尒傞偲丄弶婜偺擔杮偺GUITAR偼堎幙偱丄嫽枴怺偄暤埻婥偑偡傞偺偐傕偟傟側偄丅偦傟偼堦帪婜偩偗偺偙偲偱偡丅COPY傕偺偵憱傝弌偟偨偺偱懕偒傑偣傫偱偟偨丅偄偢傟偵偟偰傕丄GIBSON丂FENDER傪挻偊偰偄傞傕偺偑壗傕側偄丅攧傟傞傕偺傪嶌傟偽偄偄丄偮傑傝丄堦斒偺恖偺敪憐師尦偱GUITAR傪嶌偭偰偄傟偽偄偄偲偄偆丄乮偦傟偼COPY傕偺偺偙偲偱偡偑丄乯埨堈側慖戰傪偟偰偒偨偺偱丄宲懕揑偵敪揥偝偣傞搚忞偑惗傑傟側偐偭偨丅崱屻偺GUITAR偺偁傝偐偨偲偟偰丄偙傟偱偼栤戣偲峫偊傞丅杮暔偵帡偰偄傟偽帡偰偄傞傎偳恖婥偑偁傝傑偟偨丅偙傫側晽挭偺拞偱,ORIGINALITY偱婃挘偭偨MODEL傕偁傝傑偟偨丅

仠擔杮偺GUITAR奅偑悐戅偟偨偺偼丄COPY傕偺傪嶌傞偲偄偆丄埨堈乮僀乕僕乕乯側摴傪慖戰偟偨偐傜偲巹偼峫偊傑偡丅

仠COPY傕偺GUITAR惢嶌偲尵偆墑挿慄忋偵偄傟偽丄偲傝偁偊偢夛幮偼埨懽偱偡偑丄壗偺揥朷傕偁傝傑偣傫丅楌巎偵巆傞傛偆側傕偺偼抋惗偟傑偣傫丅偨偩丄偍嬥傪壱偖偩偗偱偡丅

仠屻恑崙偼偙偆偄偆COPY偺巇帠偵偼擖傝傗偡偄偺偱偡丅偦傟偑屘偵丄斵傜偵巇帠傪扗傢傟丄婥偑晅偄偨傜丄擔杮偺岺応偺儔僀儞偑悐戅偟偰偄偨偺偱偡丅

COPY傕偺偱偼丄壙奿嫞憟偑嵟桪愭偱偡丅埨偄偲偙傠偵巇帠偼棳傟傑偡丅僨僓僀儞偺嫞憟偼偦偙偵偼偁傝傑偣傫丅晅壛壙抣傪帩偨偣傞偙偲偼偱偒傑偣傫丅

仠偙偺悐戅偺尨場偼憂憿丄偮傑傝怴偟偄GUITAR傪憂嶌偡傞偲偄偆摴傪曻婞偟偨偐傜偱偡丅怴偟偄敪憐偺GUITAR傪偳傫偳傫丄壒妝嬈奅偵傾僺乕儖偡傋偒偱偟偨丅

仠擔杮偺OLD尋媶偲尵偆墑戝側巇帠偼丄暘愅偵傛傝丄擔杮偺GUITAR奅偺悐戅偺尨場傪柧偐偟丄寈忇傪柭傜偡偙偲偵傕偮側偑傞巇帠側傞偙偲偱偟傚偆丅傕偆抶偄姶偼斲傔傑偣傫偑丅偙偙傑偱悐戅偡傞偲偼扤傕偑梊憐偩偵偟側偐偭偨偺偱偡丅

仠娐嫬偑曄傢傝丄偄傑傑偱偄偨惗暔偑嫃側偔側偭偨偺偲摨偠傛偆偵丄擔杮偺MAKER偼丄娐嫬曄壔偵婥偑晅偔偺偑抶偐偭偨偙偲偲丄揥朷偑側偐偭偨偙偲偐傕偟傟傑偣傫丅

仠夁嫀偺擔杮偺GUITAR偵嫽枴偑偁傞偲偺偙偲偱偡偑丄巹偺愄偺惢昳偼丄宱尡晄懌偱丄姶惈偑枹弉側帪戙偺傕偺偽偐傝偱丄抪偢偐偟偔巚偄傑偡丅傕偭偲壗偲偐側傜側偐偭偨偺偐側偲巚偆傕偺偽偐傝偱丄帺暘偺姶惈傪媈偭偰偄傑偡丅

仠崱偺巹偼丄愭恖偺執嬈傪尋媶丄棟夝偟偨忋偱丄偦傟傪堦扷斲掕偟側偄偲丄怴偟偄傕偺傪憂憿偡傞偙偲偑弌棃側偄偺偱丄嶲峫帒椏偲偟偰尒傞偙偲偺傒偱偡丅

仠巹偼僋儕僄乕僥傿僽傪帺暘偺儔僀僼儚乕僋偵偟偰偒傑偟偨偺偱丄夁嫀偺傕偺偺廂廤偑杦偳偁傝傑偣傫丅巆偭偰偄傞偺偼嬐偐側幨恀偱偡丅

仠儅僣儌僋偼丄摉帪丄嶌傟偽攧傟傞偲偄偆帪戙偱偟偨偺偱丄柌拞偱丄偄傠偄傠側傕偺傪帋嶌偟偰偼丄峴偗傞偲側傞偲検嶻偟傑偟偨丅暷崙偐傜丄BAYER偑戲嶳棃傑偟偨丅

偦偟偰擻棪傛偔惗嶻傪偡傞偨傔偺愝旛搳帒傪偳傫偳傫偟傑偟偨丅

仠摉弶偼丄懠恖偺傕偺傪柾曧偟偰丄偦傟偱價僕僱僗傪偡傞偙偲偵嫮偄嵾埆姶偑偁傝傑偟偨丅

仠偄偮偺擔偐偦傟偑曵傟丄婥偑晅偄偨帪偵丄変傕変傕偲COPY傕偺傪嶌傞傛偆偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅巹傕GIBSON,丂FENDER丂GUILD丄GRETCH丄RICKENBACKER丄HARMONY丄KEY丂丄ACOUSTIC丂側偳偺COPY傪堦惗寽柦偄偨偟傑偟偨丅

仠暷崙偺偁偙偑傟偺儈儏乕僕僔儍儞偑,GIBSON,FENDER傪傕偭偰偄傟偽丄偦偺恖偺嬋傪僐僺乕偟偨偄偺偩偐傜丄妝婍傕摨偠傕偺傪帩偪偨偄偲敪憐偡傞偺偼帺慠偺惉傝峴偒丅偟偐偟丄杮暔偑攦偊側偄偺偩偐傜丄偣傔偰偦偺COPY昳偱変枬偟傛偆偲巚偆恖偑懡偔側傝丄偦偺寢壥丄COPY傕偺偺廀梫偑崅傑傝丄擔杮偺ORIGINAL偼寉帇丄柍帇偝傟悐戅偟傑偟偨丅

仠暷崙UNICORD幮偐傜丄LES丂PAUL偺幨恀偑儅僣儌僋偵憲傜傟偰偒傑偟偨丅偦偺幨恀傪傕偲偵丄偦傟偺嵟弶偺COPY傪巹偼嶌傝傑偟偨丅偦傟偼戝僸僢僩偟傑偟偨丅塿乆丄COPY傕偺楃巀偺晽挭偑壛懍偝傟丄ORIGINAL偼悐戅婜偵擖傝傑偟偨丅

仠LEO丂FENDER偺執嬈,儚儞僺乕僗NECK偺COPY偵惉岟偟偨偺傕偦偺偙傠偱偟偨丅MATSUMOKU偵偄偨巹偑帋嶌傪偟丄尨嶳僊僞乕偺尨嶳偝傫偑戝検惗嶻偺媄弍傪妋棫偟傑偟偨丅斵偺媄弍傪挻偊傞恖偼丄偦偺屻壗擭宱偭偰傕丄尰傟傑偣傫偱偟偨丅尰嵼偱偼丄偙偺NECK惗嶻傕丄悢抣惂屼偺NC儖乕僞乕偱丄偁偨傝傑偊偵側偭偰偟傑偭偰偄傑偡偑丄偦傟傪40擭傕慜偵(崱偐傜偼栺60擭丠)峫埬偟偨丄LEO偼惁偄恖偱偡丅

仠尨嶳偝傫偼巹偺怱偺拞偺傕偆堦恖偺丂LEO丂FENDER偱偡丅斵偲弌夛偭偰偄側偐偭偨傜丄尰嵼偺巹偼壗傪偟偰偄偨偱偟傚偆丅GUITAR惢嶌壠偱偼側偐偭偨偱偟傚偆丅傕偆丄50擭埲忋偺偍晅偒崌偄偱偡丅摨偠幨恀偺庯枴偺夛偵偄傑偡丅

埿挘傜側偄恖偱偡丅扵媮怱偺惁偄偲偙傠傪偢偭偲丄尒偰偒傑偟偨丅巆偟偨嶌昳偑彮側偄偙偲偑巆擮偱側傝傑偣傫丅FENDER偺COPY偱偟偨偑丄僴儔儅乕傪100杮偔傜偄嶌偭偨偱偟傚偆偐丅

壗屘傕偭偲偄傠偄傠嶌傜側偐偭偨偐偺媈栤偵偼丄悇榑傪巹偺宱尡傪摜傑偊偰丄暿偺婡夛偵偍榖偟偟偨偄偲巚偄傑偡丅

仠LEO偺埿挘傜側偄丄峊偊傔丄傂偨傓偒側恖娫惈偑擔杮恖偺嫟姶傪屇傫偱偄傑偡丅偦傟偲側傫偲偄偭偰傕偡傋偰偺MODEL偑旕偺懪偪傛偆偺側偄傕偺偱偡丅

斵偺庒偐傝偟崰偐傜偺嶌昳偑丄屻偵儅僀僫乕僠僃儞僕傪壛偊傞偙偲側偔丄姰惉偝傟偰偄偨偙偲偑嬃堎偱偡丅旤揑僙儞僗丄崌棟庡媊丄尰応庡媊丄僨僓僀僫乕偱偁傝丄僄儞僕僯傾側偳丄偦偺偡傋偰偑惁偄丅偦傟偵斾傋偰丄帺暘偺嶌昳偑丄摿偵弶婜偺庒偄偙傠偺嶌昳偑丄旤揑偱側偄偺偱偡丅偩偐傜丄帺暘偺夁嫀偺嶌昳傪屩傜偟偔巚偊側偄偺偱偡丅偁側偨偺庢嵽偵偼屗榝偄偑偁傝傑偟偨丄壗傪弎傋偨傜傛偄偺偐暘偐傜側偄偺偱偡丅

偦偺LEO偵巹偼丄FRANKFURT偱偍夛偄偡傞偙偲偑弌棃傑偟偨丅

偦偙偱斵偵巹偼偄偄傑偟偨丅乬夁嫀偵偁側偨偺嶌昳偺COPY傪偟偨傝偟傑偟偨偑丄偁側偨偐傜懡偔偺偙偲傪妛傃傑偟偨乭丅偲揱偊傑偟偨丅斵偼柍尵偱偟偨丅墱條偑朤偱挳偄偰偄傑偟偨丅

仠ATLANSIA傪僗僞乕僩偟偰偐傜傕丄惗妶傗丄宱塩偵崲傝丄COPY傕偺傪嶌偭偨帪婜傕偁傝傑偟偨丅摪乆偲嫻傪挘傟傞偙偲偼壗傕偁傝傑偣傫丅

仠屻恑崙偑堦惗寽柦傗偭偰偄傞丄偄傠偄傠側COPY惢昳傪恖乆偼旕擄偟傑偡偑丄擔杮偺GUITAR巎偵偼丄偦傟偲摨偠墭揰偑戲嶳偁傝傑偡丅擔杮偑愭恑崙偵側偭偨偐傜偲偄偭偰丄屻恑崙偺斵傜傪旕擄偱偒傞恖偼偄側偄偼偢偱偡丅偦偺斶偟偄楌巎傪徚偟嫀傞偙偲偼弌棃傑偣傫丅

仠擔杮偺MAKER偼丄偄偮偺擔偐丄偄偄妝婍傪巆偦偆側偳偲巚傢側偔側傝丄偍嬥栕偗偵杬憱偡傞傛偆偵側偭偰偟傑偄傑偟偨丅宱塩偵昁巰偩偭偨偙偲傕斲傔傑偣傫丅

仠擔杮偱偼ORIGINAL丂GUITAR惢嶌偩偗偱夛幮傪堐帩偟偰偄偔偙偲偼偲偰傕擄偟偄偲忢擔崰姶偠偰偄傑偡丅巹偼崱偱傕NECK偺壓惪偗惗嶻傪偟偰偍傝傑偡丅斕攧偼暷崙偺AP幮偱偡丅FENDER偺儔僀僙儞僗惗嶻偱偡丅偙偺巇帠偼惗妶偺堊偱偡丅偙傟偑側偗傟偽丄ATLANSIA丂GUITAR偺惗嶻傕晄壜擻偵嬤偄偱偡丅枹偩偵巹偺傗偭偰偄傞偙偲偼庯枴偺椞堟偱偡偹丅

仠尰嵼偱傕丄擔杮偱,COPY傕偺惢嶌偱惉岟偟偰偄傞彫偝側岺朳偼偄偔偮偐偁傝傑偡丅旂擏偵傕丄COPY傕偺偱偟偨傜丄彫偝側岺朳偱傕傗偭偰偄偗傑偡偑丅

仠暷崙偱傕COPY偱丄價僕僱僗偵惉岟偟偨MAKER偑偁傝傑偡丅傗偼傝丄暷崙偱傕摨偠尰徾偼偁傞偺偱偡偹丅暔傑偹偱丄楌巎偵巆偡偙偲偑弌棃傞偱偟傚偆偐丅媈栤偱偡偹丅

仠僨僐儗乕僔儑儞傪巤偟偨傝丄栘栚偑旤偟偄婓彮嵽傪巊偭偨偩偗偱偼GUITAR偺杮幙偼壗傕曄傢傜側偄偺偱偡丅婡擻傗壒幙偼曄傢傜側偄丄嵽椏偵帒嬥傪巊偭偰偄傞偩偗側偺偩偲婥偑晅偒傑偟偨丅

仠変乆偼揤慠帒尮偺妶梡偵偮偄偰丄堦曕摜傒崬傫偱峫偊側偗傟偽側傝傑偣傫丅帺慠曐岇偺娤揰偐傜丄挷榓偑偲傟傞傛偆搘椡偡傞昁梫偑偁傝傑偡丅愭恑崙偑帒嬥椡偱丄悽奅偺帒尮傪婷傞峔恾偼丄変乆惢嶌壠偵撍偒晅偗傜傟偨壽戣偱偡偹丅

仠擔杮偼丄墶暲傃偱偁傞偙偲偑埨怱偱偒傞幮夛丅愭傫偠偨傝丄廏偱偨偙偲傪偡傞恖丄曄傢偭偨偙偲傪偡傞恖偼丄惗偒偵偔偄幮夛偱偡丅奀偵埻傑傟偰壗張偵傕弌傜傟側偄丄彫偝側搰崙偩偐傜偱偟傚偆偐丅

偙傟偼柍堄幆偺拞丄乮愽嵼堄幆偺拞乯偵偁傞偲巚偭偰偄傑偡丅搰崙偱偁傞偙偲偺偣偄偵偟偨偔偼偁傝傑偣傫偑丄偙偆偄偆幮夛偐傜丄楌巎偵巆傞GUITAR偼惗傑傟傞偺偱偟傚偆偐丅

仠桪廏偱丄堄梸偺偁傞尋媶幰偼暷崙偵搉傝傑偡丅

偦偙偼帺桼偱丄朙偱丄姲戝側恖乆偺幮夛偲擣幆偟偰偄傞偐傜偱偟傚偆丅

偙偆偄偆幮夛偱偡偲丄GUITAR傕怴偟偄敪憐偱傗傝傗偡偄偲憐憸偟傑偡丅

壗偲尵偭偰傕妝婍傪昡壙偟偰偔傟傞儈儏乕僕僔儍儞偑埑搢揑偵懡偄偱偡偹丅

仠擔杮偺GUITAR偼怴偟偄敪揥傪偡傞偙偲偑弌棃傞偱偟傚偆偐丅奜崙偱偼僾儔僀僪傪崅梘偝偣傞偙偲偑偁偨傝傑偊偲棟夝偟偰偄傑偡丅偙偺崙偼峊偊傔丄墱備偐偟偝偑旤摽偲偝傟偰偄傑偡丅栰媴慖庤偺徏堜偺傛偆側恖偑丄惛恄偺旤偟偄恖側偺偱偡丅擔杮傪棟夝偟偰偄偨偩偔偨傔偺巹尒傪弎傋偝偣偰偄偨偩偒傑偟偨偑丄暿偺娤揰傕偁傞偲巚偄傑偡偺偱丄嶲峫傑偱偱偡丅

嵟屻偵丄婱曽偺尋媶偑丄夁嫀傪惓偟偔暘愅偟丄偦傟偑丄崱屻偺GUITAR偺敪揥偵戝偒偔婑梌偡傞偙偲傪婅偄傑偡丅帺怣傪幐偄偮偮偁傞懡偔偺擔杮偺惢嶌壠偵丄偳偆偧戝偒側僄乕儖傪憲偭偰偔偩偝偄丅恏岥偑懡偐偭偨偐傕偟傟傑偣傫偑丄巚偭偨捠傝彂偒傑偟偨丅

偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅

ATLANSIA丂丂椦丂丂怣廐乮丂H.Noble丂乯丂丂2013-05/23

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

捛婰

乮恄揷彜夛丂撧椙偝傫偺巚偄弌乯

撧椙偝傫丄側傜偪傖傫偲尵偭偰偄傑偟偨丅

巹偼丄惗GUITAR偺WESTONE偺棫偪忋偘偺帪丄帪乆丄恄揷偵晪偒丄側傜偪傖傫偲懪偪崌傢偣傪偟傑偟偨丅

傒側偼斵偺峴摦偺堦偮堦偮偵拲栚丅岲姶偺傑側偞偟偱尒偰偄傑偟偨丅彈惈偨偪傕丅

戝偒側丄戝偒側孋偑曻傝弌偟偨傛偆偵丄僆僼傿僗偺嬿偵丅

扤偐偑丄偙偺墭偄孋偼扤偺偩乕丅偲尵偭偰丄傒側偱戝徫偄丅丂戝抝偑丄儁僐偭偲乽丄偡傒傑偣傫乿偲尵偭偰偄偨巚偄弌丅

撧椙偝傫偼婥帩偪偺偄偄抝偱偟偨丅塸岅傕姮擻偱偟偨丅彫搱夛挿乮幮挿帪戙乯偵寖崅偟偰丒丒丒

巆擮側偙偲傪偟偰偟傑偄傑偟偨丅

乮愄偺妝婍嬈奅乯

愄偺妝婍嬈奅偺幮挿偨偪丅

扨偵價僕僱僗僠儍儞僗傪慱偭偰偺恖偨偪偱丄妝婍偑岲偒偲偄偆偙偲偱偼側偐偭偨傛偆偱偡丅

堦慄傪墇偊傞悺慜僊儕僊儕偺偲偙傠偱堦澓愮嬥傪慱偭偰偨恖傕丅尵偄偵偔偄榖偼戲嶳偁傝傑偡丅

偦傫側拞丄桞堦壒妝壠偩偭偨偺偑丄峳堜巎榊巵偩偭偨偺偱偡丅儅僣儌僋偲價僕僱僗傪偡傞傛偆偵側偭偰偐傜偼丄巹偺悇應偱偼丄100攞埲忋偺婯柾奼戝偑弌棃偨偲偲傜偊偰偄傑偡丅塸岅偑姮擻偱偁偭偨偙偲丄暔晐偠偟側偄偱丄嫮婥偱丄悽奅拞偵價僕僱僗僠儍儞僗傪扵偟傑傢偭偨偙偲偑戝偒側梫場偱偡偹丅

塸岅椡偼捠栿偑弌棃傞傎偳偱偡偺偱丄偐側傝偺傕偺偲掕昡偱偡丅塸岅椡偑屘偺忣曬敪怣椡偺曽傪崅偔昡壙偄偨偟傑偡丅

乮PE傪庢傝姫偔忬嫷偲PE傊偺巚偄乯

峳堜巎榊巵偑丄乽PE偼傢偟偑僨僓僀儞偟偨傕偺偩乿偲丄揹榖偱僨僓僀儞偺摉帠幰偺巹偵尵偭偨尵梩偱偡丅

恾柺傕彂偄偨偙偲偺側偄丄傎偐偵側傫偺僨僓僀儞偺MODEL偺側偄恖偺尵偭偨尵梩偱偡丅

PE傪壌偑壌偑偺僆儗僆儗栤戣偵偮偄偰巚偭偨偙偲偑偁傝傑偟偨丅

PE-1500丂傪嶌偭偰丄巹偼儅僣儌僋傪戅怑偟傑偟偨丅偦傟埲崀偵偄傠偄傠側恖偑丄偦傟傪搚戜偵,HEAD傪曄偊偨傝丄傛傝LES丂PAUL偵嬤偄傛偆側傕偺偵偟偨傝丄揥奐傪偟傑偟偨丅埲崀偺傕偺傪偝偟偰丄僆儗僆儗尰徾偑偱偰偒偨偺偐傕偟傟傑偣傫丅

帺暘偺堄尒傪彮偟偱傕斀塮偱偒傟偽丄僆儗偩傛丄僆儗偩傛丄偲偄偆偙偲偵側傞偺偐傕偟傟傑偣傫丅

僔儞僐乕儈儏乕僕僢僋偺傾儕傾摿廤乮PE乯偵偼H.Noble乮椦怣廐乯傪枙徚偡傞堄恾傪姶偠傑偡丅

偦傟偑,嶨帍幮偺偍堄恾偐丄怴堜杅堈偺堄巙側偺偐傢偐傝傑偣傫偑丄偦偺偙偲偵懳偟丄晄夣姶傪敋敪偝偣偨巹偐傜偺峴摦偑偁偭偨偨偱偟傚偆偐丅側偵傕偁傝傑偣傫偹丅丂傓側偟偄偺偱偡丄尷傝側偔丅

偁傟傎偳偺戝乆揑側摿廤杮側偺偵丄嶌堊揑偲傕偲傟傞丄撉幰傪媆偔丄抦傝偨偄娞怱側晹暘偺丄寚棊偲嶍彍?

楌巎傪岅傞撪梕側偺偵丄惢嶌幰側偟偱丄偦偺楌巎偑岅傟傞偺偱偟傚偆偐丅乮壌傪弌偣側偳偲偄偆僯儏傾儞僗偱偼偁傝傑偣傫丄岆夝側偒傛偆乯丅丂

偳偆偟偰枙徚偟偨偄偺偐丄巹偺柤偑弌偰偔傞偙偲偑偳偆偟偰晄搒崌側偺偐丄偳側偨偐偵暦偄偰偱傕丄嫵偊偰傎偟偄偲傕巚偄傑偟偨丅偙偺傛偆側偙偲傪尵偊偽丄嶨帍幮偺尵偄栿偩偗偑暦偙偊偰偔傞傛偆偱偡丅

塕傕侾侽侽夞尵偆偲丄傎傫偲偵側傞丅扤偐偺柤慜偵嶞傝曄偊偨偄偺偱偟傚偆偐丅

崱傑偱偵丄壗恖傕偺恖偑丄帺暘偑傗偭偨偲偄偭偰偄傑偡丅偦偺恖偨偪偵偼丄巆擮側偙偲偵丄徹恖偑偄側偄偺偱偡丅巹偵偼丄崱偱傕壗廫恖傕偺丄徹恖偑偄傑偡丅

嶨帍幮偼僗億儞僒乕偵婥傪巊偄丄恀憡曬摴傪偣偢丄帪偵偼漵憿丄傑偨丄柺搢側偙偲偵偼僞僢僠偟側偄丄撉幰偼側偵傕抦傜偢婰帠傪撉傒丄東楳偝傟偰偄傞丅丂

恀憡傪抦傞恖偼偁偒傟壥偰偰傕丄峈媍偡傞偙偲偼側偄丅儌儞僗僞乕偵抾傗傝偱恘岦偐偆傛偆側傕偺偩偐傜丅

巹偼儅僣儌僋偱丄偨偭偨堦恖丄帺桼恖偱偟偨丅僊僞乕偺帋嶌傪枅擔偟偰偄傑偟偨丅

PE-1500偼巹偑嵟弶偐傜嵟屻傑偱丄偡傋偰偺廃埻偺嶨壒傪攔偟偰丄愝寁偟丄惢嶌偟丄扤偺庤偵傕墭愼偝傟偰偄側丄姰慡扨撈恖僨僓僀儞偺僊僞乕側偺偱偡丅

鏢鏞偟偰偄傑偟偨偑丄崱丄傢偨偟偼丄杮暔偺PE傪嶌傞偟偐側偄丄偲寛堄偟偰偄傑偡丅偦傟偟偐丄偙偺婥帩偪傪惏傜偡庤抜偑尒偮偐傝傑偣傫丅巆偝傟偨帪娫偼丄屻傢偢偐丅

巹偼傕偭偲傕偭偲偄偄傕偺傪憂傝傑偡丅PE傪挻偊傞,PE傪丅

尨嶳偝傫傕丄巹傕丄儅僣儌僋偵嵼愋偟丄偦偟偰戅怑偟傑偟偨偑丄擇恖偲傕丄偦偺傗傔偨夛幮偐傜丄戅怑屻傕丄巇帠傪捀偄偨傝丄偄傠偄傠偍悽榖偵側傝傑偟偨丅捠忢偁傝偊側偄偙偲偱偡丅

巹偨偪偵偲偭偰丄偙偺偙偲偼巇帠恖惗偺嵟戝偺屩傝側偺偱偡丅

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

椦巵偺旈憼傾儖僶儉傛傝乮1960's乣1970's 帋嶌昳乯PROTOTYPE GUITARS

1970擭慜屻偲巚偟偒婱廳側帋嶌昳偺悢乆丅偙傟傜偑検嶻偝傟徏杮偐傜悽奅偵椃棫偭偰偄偒傑偟偨丅

婱廳側幨恀偺悢乆偱偡丅

ARAI

& COMPANY, INC., 3.3, SONOICHO, NAKAKU, NAGOYA, JAPAN

塃偼儀儞僠儍乕僘巊梡偲彂偐傟偨儌僘儔僀僩偺幨恀丅

塃偼償僃

1973丂椦巵乮拞墰乯丂憅嫶巵乮嵍抂乯丂惵桍巵乮忋抜拞墰乯丂屻摗巵乮忋抜塃抂乯

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

嵟屻偵丒丒丒丒丒

儅僣儌僋偼丄懠偺僊僞乕惢憿儊乕僇乕偲偼惉傝棫偪偑堎側偭偰偄偨丅

儈僔儞僉儍價僱僢僩惢憿偲擇懇偺傢傜偠偱巒傔偨僊僞乕惢憿偱偟偨偑丄帪戙偺棳傟偱偦傟偑儊僀儞偲側偭偨丅

惗妶僗僞僀儖偺曄壔偵傛傝丄儈僔儞僉儍價僱僢僩偼傕偆尰懚偡傞傕偺偑彮側偄偱偟傚偆丅

偟偐偟丄24擭娫偱儅僣儌僋偑嶌偭偰偒偨僄儗僉僊僞乕偼傑偩傑偩悢懡偔懚嵼偟傑偡丅

偦偺24擭娫偵嶌偭偨僊僞乕払偼丄擔杮傗悽奅偺柌尒傞巕嫙偨偪傗儈儏乕僕僔儍儞偵傕戝偄偵柌傪梌偊偰偔傟傑偟偨丅

撍慠夛幮偑柍偔側傝丄嵟屻傑偱摥偄偰偒偨曽乆偺偦偺屻偺偛嬯楯偼憐憸傕偮偒傑偣傫偑

慺惏傜偟偄僊僞乕傪巆偟偰偔傟偨偙偲偵嵟戝尷偺巀帿偲丄乽偁傝偑偲偆乿偺尵梩傪憽傝偨偄偲巚偄傑偡丅

儅僣儌僋 GUITARS傛塱墦偵丒丒丒

儅僣儌僋 GUITARS傛塱墦偵丒丒丒

2018.1.19

暥丂/丂TAD娰挿丂

Copyright乮C乯2018All Rights Reserved.丂丂丂丂丂

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏丂柍抐揮嵹傪嬛偠傑偡丂仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

丂

乮嶲峫帒椏/堷梡乯

JAPAN MUSIC TRADES帍 1986/5丂丂丂

怣擹枅擔怴暦1987/2/16

JAPAN VINTAGE帍

乮嫤椡乯宧徧棯

QUEST INTERNATIONAL LTD丂戙昞庢掲栶丂戝榓弐晇

WWW.quest-md.com

ATLANSIA丂INSTRUMENT TECHNOLOGY丂LTD丂椦丂怣廐丂丂丂丂

尦尨嶳僊僞乕惢嶌強丂尨嶳懃彑

乮帒椏嫤椡乯丂悪塝抭丂斞揷岾峗丂椦怣廐丂戝榓弐晇丂尨嶳懃彑丂 揷拞峃巌

乮嫤椡乯丂揷拞峃巌丂揷懞恑丂墶撪徠帯